云横秦岭,奇峰林立,五千年华夏文脉孕育了无数珍稀药用植物。以秦岭为“舞台”,3000余味中药材的独特魅力和生命智慧,被展现得淋漓尽致。

晨雾漫过苍松翠柏,露珠浸润着药草新芽,山茱萸缀满红果,太白贝母隐匿于苔原,每一株草木都镌刻着岁月的密码。采药人的足迹踏过千年古道,药锄起落间,传承着神农尝百草的勇气;孙思邈隐居的茅庐虽已湮灭,却在典籍中留下“大医精诚”的精神火种。如今,这片神奇的土地仍使本草文化在时光流转中生生不息,所出产的“秦药”亦推动着中草药产业在传承中创新,在融合中破界生长。

秦岭馈赠:得天独厚的药材宝库

据陕西省第四次全国中药资源普查结果显示,陕西现有各类中药材3291味,丹参、天麻、绞股蓝、黄精等7个品种通过国家GAP(中药材生产质量管理规范)认证,商洛丹参、子洲黄芪、镇坪黄连、太白贝母、镇巴大黄等18个品种获得国家农产品地理标志保护产品认证。林麝养殖量已达3万余头,所产麝香享有“秦香”之美誉,在国内市场占有率达90%以上。此外,产于秦岭的盘龙七、竹叶七等太白七药及太白贝母、绞股蓝等区域特色中草药达100多味,是国内独有的野生中药资源。

面对丰富的大自然馈赠,陕西中医药博物馆将这些珍贵药材资源进行了集中展示,踏入这里就仿佛打开了一扇通往秦岭本草世界的大门。

来到位于陕西中医药大学校园内的陕西中医药博物馆,走进中药材标本综合展厅内,犹如进入了一座药材宝库。一个个玻璃瓶好似一座座迷你“水晶宫”,整齐排列在陈列架上,里面浸泡着数百种中药材标本,如同打开的立体图鉴,记录着大自然的神奇力量。灯光透过玻璃折射,在福尔马林溶液中晕染出迷离的光晕,宛如时光凝固的琥珀,承载着秦岭的灵气与岁月的故事。

除了“水晶宫”般的中草药原色浸制标本,在腊叶标本展区,既能看到甘草、黄芪、枸杞、麻黄、远志等展示陕北黄土高原的道地药种;又能瞧见秦艽、丹参、天麻、绞股蓝等这些凸显秦巴山区特色的中药材;亦有独叶草、珙桐等珍稀濒危植物标本,它们以独特的姿态,诉说着秦岭的神奇。在中药饮片标本展厅,道地名品广聚其中,对照着千年流传的医方,仿佛能听见古代医者切脉问诊的声音。

走出博物馆,来到陕西中医药大学药园,占地18亩的“百草园”,可以说是立体的、活的中药标本馆。引种和驯化栽培有药用植物260多科580余种,不仅有“秦药”和“陕西七药”,还有秦皮、岩风、顶蕊三角咪、杜鹃兰等知名种类。

陕西中医药博物馆馆长白吉庆说,该馆是新中国成立后全国中医药院校最早自主建立的博物馆,也是目前全国最有特色的中药药史专题博物馆之一。从古老的艺术典籍到现代科技展示,从实物标本到互动体验,这里以多元的方式诠释着中医药的博大精深,展示传统与现代的对话,让人们在寻医问药中,遇见千年智慧的璀璨光芒。

千年积淀:道地药材的现代延续

一方水土养一方人,更孕育了千万道地药材。在陕西的中医药历史卷轴中,始终奔涌着探索与创新的力量,而“道地药材”的概念,也在这里生根发芽,绽放出独特的风采。

秦汉时期,国家的统一与经济的繁荣,为中医药发展创造了黄金时代。《神农本草经》系统梳理先秦药物经验,记载的365味药材中,200余种沿用至今,为后世奠定了坚实基础。

至唐代,药王孙思邈隐居秦岭数十年,躬身采集鉴别药材,在《千金翼方》中强调“用药必依土地”,道出了产地对药材品质的关键影响,初步勾勒出道地药材的雏形。

与此同时,官方药典《新修本草》在长安问世,苏敬、长孙无忌等22位医学家合力编纂,收录大量秦岭及全国药材;陈藏器的《本草拾遗》更补录692种新药,使可利用药材达1500余种。这一时期,唐朝以“道”划分行政区,特定区域产出的优质物产被冠以“道地”之名,逐渐让“道地”成为品质的象征。

明代,《本草品汇精要》明确记载268种道地药材,《本草纲目》更将收载药物扩充至1892种,至此,“道地药材”正式成为中医药典籍中的核心术语。

2020年,为加快推动陕西省中药产业发展,打造地产大宗道地和区域特色优势中药材、优势中成药“秦药”品牌,省卫生健康委员会、省科学技术厅、省工业和信息化厅、省农业农村厅、省林业局、省中医药管理局、省药品监督管理局、省知识产权局联合对全省推荐的“秦药”候选品种进行了严格遴选。经专家评审、网络公开投票、专家论证等程序,确定了丹参、山茱萸、猪苓、杜仲、柴胡、元胡、麝香、酸枣仁、天麻、黄芪、大黄、秦皮、秦艽、远志,华山参共15个大宗道地中药材;盘龙七、太白贝母、华细辛、绞股蓝、沙苑子、黄精、连翘、黄芩、茜草、附子共10种区域特色中草药;以及20种优势中成药。

当然,陕西的中药材不仅是治病良方,更融入进了百姓生活。

在秦岭深处的村落,采药传统代代相传。药农们凭借着世代积累的经验,熟悉每一种药材的生长习性与采收时节。他们用最质朴的方式守护着这份千年的医药遗产,让本草文化在岁月的流转中生生不息。

据《陕西通志》记载,秦党、秦归等药材自古便是皇室贡品,部分用于宫廷药膳。陕西省中医医院事业发展部主任、主任药师刘军锋说,如今,在国家公布的上百种药食同源品种中,陕西产黄芪、杜仲叶、山茱萸、西洋参、天麻、黄精、木瓜、酸枣仁等十余味中药材位列其中。从山间药草到日常食材,药食同源的理念,让秦岭的馈赠以更亲切的方式滋养着人们的健康。

产业新生:秦岭药香的传承与创新

近年来,随着中医药事业的蓬勃发展,秦岭中草药迎来了新的发展机遇。在政策支持下,西安、宝鸡、商洛等地大力推进中草药规范化种植,建设了一批标准化种植基地。数据显示,目前陕西全省林下中药材种植利用林地面积已达105万亩,年产值约37亿元。全省中药材种植面积达471余万亩,天麻、丹参、元胡等多种中药材产业渐成规模。

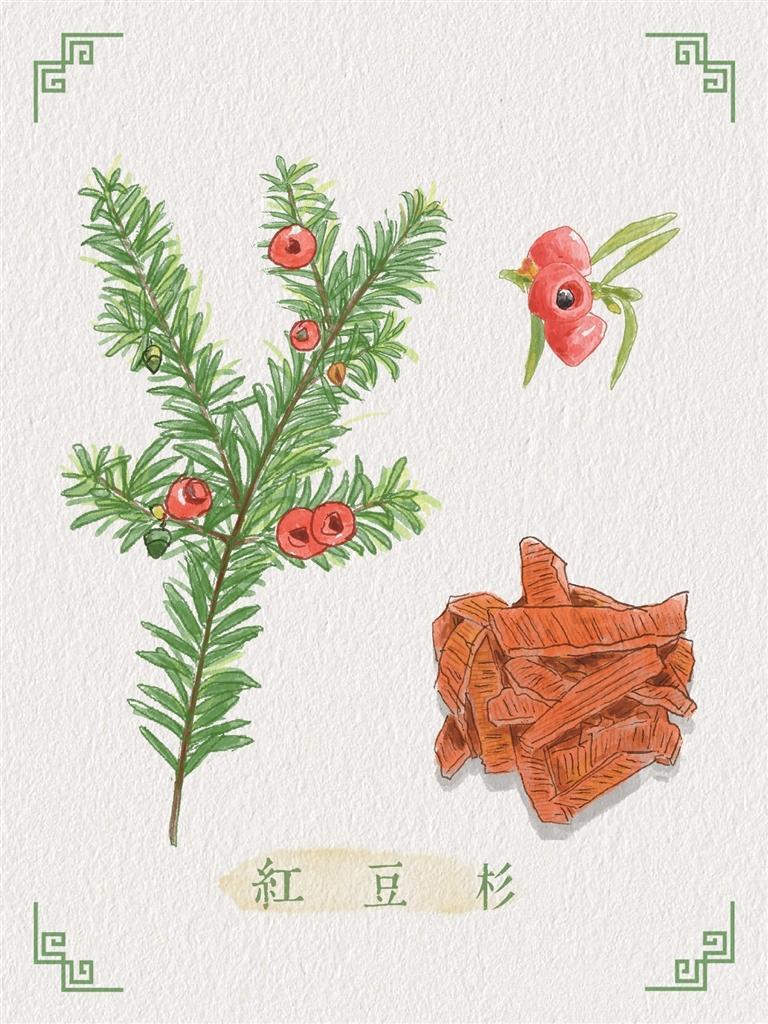

走进鄠邑区涝峪八里坪营盘沟的红豆杉繁育基地,这里优良的自然环境、丰富的水资源,不仅适合红豆杉生长,还是材丹参、猪苓、赤芍、黄精、苍术、酸枣、柴胡、黄芪、九节菖蒲等林下中药材繁育种植基地。

“目前,基地除现有栽植的中药材360余亩,还与西北农林科技大学、杨凌职业技术学院、陕西中医药大学等院校建立了长期的科技合作,吸纳了多名专家和研究生来基地开展药材优良品种选育和繁育技术的协同攻关,利用山区林下天然优势,收集适地野生中药材进行繁育种植,形成产业化发展。”西安市鄠邑区园艺绿化中心苗圃负责人薛恒鑫说。

同样,在丰富的林地资源依托下,周至县也围绕“山”字做文章,探索推动“含绿量”向“含金量”转变,大力发展林下中药材种植,走出了一条生态与经济协同发展的特色之路,并将马召、竹峪、骆峪、厚畛子、王家河以及富仁渭河林场六大基地,建设为周至县规模化种植中药材示范基地。

眼下,与中药种植并驾齐驱的还有中蜂养殖业,中药与蜂蜜产业的融合为双方发展带来了新契机。周至县马召镇陕西华蜜蜂业总经理周炳元表示,蜂蜜在中药领域应用历史悠久,可作为中药炮制辅料,改善中药口感与药性,还能用于制作中药丸剂、膏剂等,提高中药制剂的稳定性与疗效。不仅如此,许多中药材本身也是优质蜜源植物,蜜蜂采集这些中药材花蜜酿造的蜂蜜,不但具有蜂蜜的营养,而且兼具中药材的独特功效,有效提升了蜂蜜产品附加值。

“通过‘公司+合作社+农户’模式,不仅使中药与蜂蜜产业融合发展的链条更完整,不断扩大市场规模;还能带动周边农户参与,实现增收致富,前景很不错。”周至县诚和养蜂专业合作社负责人吴文战说。

此外,秦岭中草药产业还积极探索与文旅、康养等产业的跨界融合,开辟出一条特色发展之路。商洛、安康等地打造了一批以“秦岭药谷”为主题的康养旅游线路,游客不仅可以走进中药材种植基地,体验采药、制药的乐趣,还能享受中医药养生服务,感受传统医药文化的魅力。以秦岭本草为元素的文创产品也不断涌现。书签、香囊、工艺品等文创商品,将中草药文化与现代设计相结合,这些跨界融合的举措,不仅拓宽了产业发展空间,也让更多人了解和爱上了秦岭中草药文化。

“秦药”谋变:

在守护与发展中探寻无限可能

据企查查数据显示,陕西现存676家中医药相关企业(仅统计企业名称、经营范围、品牌产品包含关键词“中医药”的企业),其中西安市现存380家,占省内相关企业存量56.21%。其次是咸阳、汉中,分别现存85家、50家。从注册资本来看,陕西省相关企业多为轻量级企业,注册资本在100万元以内的相关企业最多,占比42.43%。

近年来,尽管陕西中药产业发展成绩显著,但仍存在一些亟待解决的问题。西安市林木种苗工作站站长齐康学表示,陕西省优质中药材种质资源未得到全面开发,以西安为例,目前具有规模化种植的仅有山茱萸、乌头、艾、黄精、柴胡、华中五味子,连翘、侧柏、国槐等品种;中药材产地加工和收购基础相对薄弱,呈现小而散的格局,市场竞争力不强,年销售收入上亿元的企业占比较少;中药材市场与安徽亳州、成都荷花池、河北安国等成熟市场相比,发育相对滞后。

针对这些问题,为助力“秦药”产业腾飞,陕西省积极出台一系列重磅政策。2024年1月,陕西省人民政府办公厅印发的《关于中医药强省三年行动方案(2024-2026年)的通知》明确提出,要加快中药产业数字化建设,振兴万寿路国家级中药材专业市场功能,力争让中医药全产业链总产值达到1000亿元。在此之前,《陕西省中医药发展战略规划(2017—2030)》《陕西省中药产业发展规划(2020—2030)》等政策文件也相继落地,从顶层设计层面为“秦药”产业发展提供了坚实保障。

与此同时,经陕西省林木和草品种审定委员会审定通过了厚畛子栓皮栎母树林、西安红豆杉家系、厚畛子红豆杉母树林,通过天然林优良林分选择、改建,天然优良单株选择等方式将林木良种进行推广应用,并与中草药相互促进发展。

此外,齐康学还建议,应继续发挥秦岭本草的种质资源优势,加强中药材良种选育和种质资源保护,合理引导发展中药材林下野生抚育、在丘陵地带发展中药材规模化种植,扶持建立中药材产地加工企业,从而实现产业链条化、实现可持续化发展;整合科研资源,加强产学研合作,提升企业创新能力;加大对中药材市场的监管力度,规范市场秩序;重视人才培养和引进,为中药产业发展提供智力支持。

未来,随着中医药在国际上影响力的不断提升,“秦药”也将迎来更广阔的市场空间。通过加强品牌建设、深化国际合作,秦岭中草药有望走出国门,成为传播中医药文化的重要载体,续写千年本草的传奇,在新时代实现更大规模的突破。

记者手记

行至此处亦是新章:

与“秦岭本草”的邂逅之旅

踏入秦岭,开启一段与“秦岭本草”的邂逅之旅,才知道那一句“秦地无闲草,自古多名医”绝非虚言。在这里,每一株草、每一片叶,都可能是一味珍贵的药材,承载着大自然赋予人类的健康密码。

跟随药农的脚步,穿梭在山林之间。他们对这片土地的熟悉程度,就如同熟悉自己的手掌纹路。他们能准确地找到金银花生长的角落,那细长的藤蔓上,金银相映的花朵在微风中轻轻摇曳;也能在海拔较高、凉爽湿润且富含腐殖质的山林中,寻得天麻的踪迹。看着他们熟练地采挖药材,动作中透露出的是祖祖辈辈传承下来的技艺和对自然的敬畏。

穿越秦岭的绿意盎然,找寻那些生长在岩石缝隙、溪流旁、林间空地的药用植物,切身感受其以坚韧的生命力诉说着与人类的千丝万缕联系,不知不觉间心灵便得到了滋养。秦岭本草不仅是治病救人的良药,更是一种文化的传承和精神的寄托。它们见证了人类与自然的和谐共生,承载着中华民族几千年的智慧和历史。

“秦岭本草”系列报道,用文字和镜头记录下了藏于秦岭之中各种神奇植物的故事,让更多的人了解秦岭本草,关注中药材产业的发展,共同守护这份自然的馈赠。报道刊发后,商洛市丹参产业吸引了广州制药企业的目光,经由记者的“穿针引线”,促成了制药企业与商洛市中药产业发展中心的精准对接,让秦岭本草在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

此刻站在报道的终点,我们更愿意将其视作观察的新起点。秦岭的草木不会停下生长的脚步,人类与本草的故事也将在保护与创新中续写。或许下次再见时,会有更多濒危药材在人工培育下重焕生机,会有年轻人带着AR设备在山林里学习采药,会有更多人因为这些本草,重新读懂人与自然的共生哲学。

秦岭本草的故事,永远在进行时。我们且将这份期待种进时光,待来日,再赴这场草木之约!