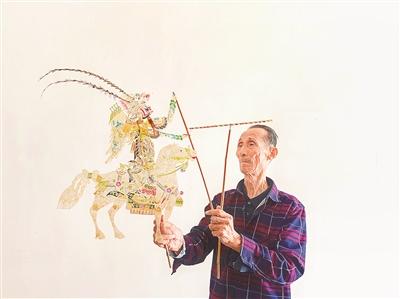

南产分在排练皮影戏。记者 杨环 摄

8月10日,走进兴平市马嵬街道王侯村,75岁的南产分坐在自家门前的水泥平台上,指尖灵巧地操纵着两根细竹签,牛皮皮影在阳光下跳跃翻飞。这片宽敞的平台,是他每天雷打不动的排练场地;屋内,数百件皮影整齐排列,从明代古本到现代碟片,记录着他与皮影戏相伴的大半个世纪。

“哐~哐~哐~”一声声铜锣响起,那是南产分脑海里深刻的记忆。他15岁时,跟着师父孟文秀演出皮影戏。当时,电视、电影尚未普及,塬上乡民最盼的就是皮影戏班进村。昏黄的油灯下,幕布上的角色刀光剑影,后台的签手、乐手配合得严丝合缝,唱腔里的喜怒哀乐能把人的心揪起来。“那时候就觉得,这皮影是活的。”南产分说。

学艺的日子并不轻松。“签手要一人控制三四个影人,动作要跟上锣鼓点,嘴里还得唱念做打。”南产分回忆道,师傅要求严格,递错皮影要挨戒尺,动作不到位就罚站。“功夫没到,师傅不让上台,怕砸了招牌。所以啊,梦里都是‘提线、转身、亮相’的口诀。”

上世纪七八十年代是皮影戏的黄金时代。南产分的戏班走村串户,婚丧嫁娶、节庆庙会总有他们的身影。“兴平当时就有十几副‘箱子’(戏班),每个班子都忙不过来。”老人清晰地记得,在邻村麦场上的那场演出,幕布前挤满了观众,后排的老乡踩着板凳,孩子们钻到幕布后,盯着他手里的竹签发愣。“台下掌声越响,我演得越有劲,秦腔唱得字正腔圆,影人翻跟头的动作利落得像一阵风。”

随着电视、网络的普及,皮影戏渐渐失去了往日的风光。曾经热闹的“自乐班”慢慢散了,老伙计们或年事已高,或相继离世。“那是我心里最痛的事。”南产分叹了口气,但很快又挺直了腰板。

放不下这门手艺,南产分决定重新组班。他顶着烈日走村串户,敲开一个个老艺人的家门。有时为了一场演出,他要坐最早的班车去几十里外的村子,就为了请一位会拉板胡的老伙计。“累吗?肯定累。但只要幕布一拉,锣鼓一响,就啥都忘了。”南产分开心地说。

如今,随着非遗进校园活动的开展,南产分经常带着皮影给孩子们表演。看到孙悟空在幕布上翻筋斗,孩子们的眼睛瞪得溜圆,叽叽喳喳问个不停。这时,他会蹲下身,手把手教孩子们捏竹签:“轻点,慢些,你看,他会动呢。”

“我这身子骨,还能演几年?”南产分望着珍藏的百十来幅皮影,眼神里有不舍,更有期盼。他最大的心愿,是能有个年轻人愿意静下心来学这门手艺,“不用多,哪怕一个也行,把这光影里的文化传下去。”说话间,南产分拿起一幅皮影,手指轻轻一动,角色便跳起舞来,影子忽高忽低,诉说着这门古老艺术的生生不息。