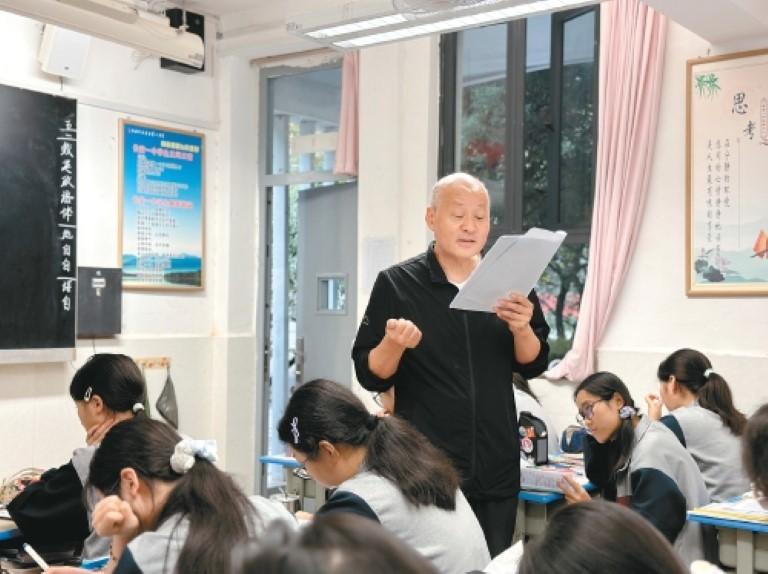

李高辉正在上课

“老师,这道题的语境我还是没太理清……”下课铃响,长安一中教学楼走廊里,几名学生撵着刚走出教室的李高辉追问。他接过练习册,俯下身耐心讲解,直到学生眼中露出“懂了”的光。

这一幕,是西安市长安区第一中学英语高级教师李高辉37年教学生涯里最寻常的片段,也藏着他用热爱与坚守浇灌的育人故事。

多角色成长 每一步都踏得坚实

1988年,李高辉初到长安一中时,学校还是“略显偏远的乡村学校”,但他最先被这里的师资震撼:“虽办学环境朴素,却藏着不少名师,同事专业水平让人敬佩!”刚入职,他便扛起4个班的高一英语教学任务。可第一节课上完,他却躲在走廊犯怵:“不敢直视学生,觉得自己讲得糟透了。”

“新老师都有这个过程,多听课学经验、多讲课练胆子,很快就顺了!”时任校长的这句话,在他慌神时成了“定心丸”。隔天再站讲台,他多了几分从容,可新的窘迫随即而来:课堂上学生提问,他当场卡壳,涨红了脸说不出答案,尴尬得手足无措。

李高辉未辩解,反而让学生写下对课堂的建议,逐一琢磨改进;见学生有四五种英语辅导资料,他全买回来提前做完,“学生问哪道题,我瞄一眼就能讲”。渐渐地,学生们发现“李老师好像啥题都会”,他才笑着揭秘:“你们的资料我都做过了。”

那几年,他始终保持“空杯心态”:不懂就主动请教教学前辈,频繁走进老教师课堂“取经”;上世纪90年代教学资料稀缺,他自掏腰包订阅《英语周报》《21世纪报》,不仅自己钻研提升,还筛选优质内容推荐给学生。深耕英语教学,让他的专业影响力不断延伸——他主编参编外语教辅书100多本,为《英语周报》供稿十余载,还常受邀外出开展教学讲座与交流,更以专业功底担任陕西师范大学硕士研究生论文审核与答辩评委,将一线教学经验与学术研究深度结合。

以爱为底色 让因材施教落地生根

后来,23年教研组长、24年实验班教师的经历里,他牵头组织公开课打磨教学、带领团队编写校本教材、耐心指导青年教师成长,把对教育的赤诚初心,深深扎进了教学实践与专业传播的土壤里。

如今年近六旬,他仍未停下学习的脚步:从手写教案到摸索AI工具,从基础电脑操作到熟练用AI辅助备课,他总说:“不跟着学,就跟不上学生的节奏了。”

他常感慨,过去的课堂多是“满堂灌”,很难兼顾每个孩子的需求。“现在的课堂,不是老师‘想教什么’,而是学生‘需要什么’。”李高辉笑着说,新手段、新教法让因材施教不再是口号,而是能落到每一堂课、每一个学生身上。

“教会学生学习、培养习惯与兴趣”是他的教育核心。课堂上,他讲英美习俗、放外国电影、教唱英文歌,还帮学生找方法,分析英汉语区别,让学生更好地掌握英语这门语言。他认为,当代教师不能守旧,教学需与时俱进:既要会电脑辅助教学技能,也要不断更新知识储备,备课更要贴合学生心理。

十年班主任时光,他以“严慈相济”守护学生:94级学生烫伤,他连夜守在医院;97级贫困生啃馒头,他带头捐款以解燃眉之急,通过组织同学们爬山、游园,让学生的高中岁月充满温度。

传帮带促成长 为教育延续力量

“喜欢英语,更热爱教书,育人本就是高尚的职业。”这是李高辉37年来从未动摇的坚守,这份初心贯穿他的教学生涯,也成了他传递教育薪火的底色。

如今,他的“桃李”已遍布各行各业,最让他倍感欣慰的,是教育的火种在身边悄然延续:曾经坐在课堂上聆听他教诲的学生韩超,如今已是长安一中的副校长,同时兼任语文学科教师——从当年的受教少年,成长为与他并肩耕耘、共筑教育理想的同仁。

“看着学生们在不同领域发光发热,成为对社会有用的人,那种‘桃李满天下’的满足感,是任何东西都替代不了的。”李高辉坦言。

“教育不只是一份谋生的职业,更是一份需要用心经营的事业。”快到退休年纪,李高辉想对年轻教师说的话,满是恳切。他建议大家,要多读书、多思考、多请教、多听课、多参与教研,尤其是高中教师,要随时关注高考动态,既要吃透教材考纲,也要研究教法与学生心理,脚踏实地才能快速站稳讲台,既赢得学生的信赖,也赢得自己的教育未来。