元朔动力生产的各类电池产品

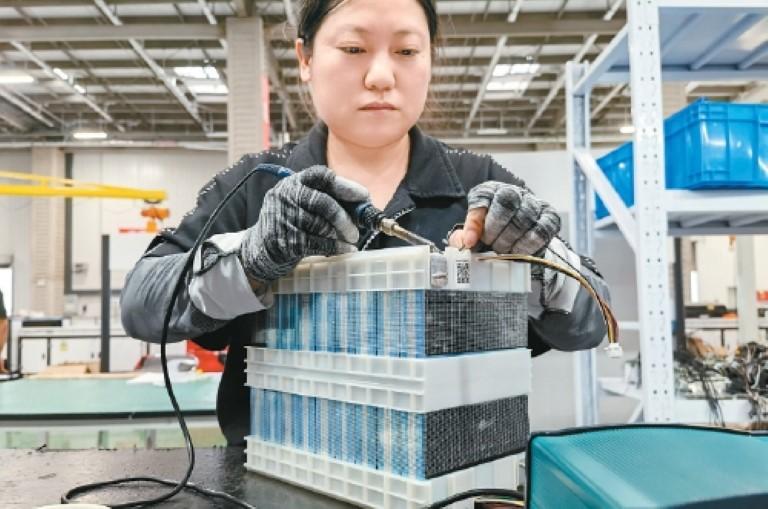

工人正在组装电池

随着新能源汽车的日益普及,大家都在关心一个新的话题:新能源汽车的动力电池达到使用寿命或电量衰减后,废旧电池去了哪、怎么处理?今天,有一个答案:在西咸新区空港新城,一家叫陕西元朔动力有限公司(以下简称“元朔动力”)的企业,专门回收这些“退役电池”,通过梯次利用技术,废旧电池摇身一变,成了能用的“宝贝”,不仅消除了污染隐患,还实现了资源循环,走出了一条“重生路”。

瞄准“电池归宿”痛点 开启回收利用新探索

“我们是省内少数在产的对新能源汽车废旧动力电池进行规模化回收、规范化拆解和梯次利用的企业。”元朔动力负责人孙连军一开口,语气中满了底气。

在“双碳”战略推动下,新能源汽车市场保持高速增长态势——据权威部门统计数据,2024年全国新注册登记新能源汽车1125万辆,占新注册登记汽车总量的41.83%。但随着新能源汽车的普及,一个新的问题随之凸显:新能源汽车动力电池寿命通常为8年左右,这些“退役电池”该如何处理?这一问题背后,恰恰蕴藏着巨大的市场前景。

孙连军介绍,正是看中这一市场潜力,2023年9月,元朔动力在空港新城注册成立,5000多平方米的厂房内,办公、研发、生产区域一应俱全。先进的电池回收、拆解、制造设备陆续进场,经设备调试与试生产,2024年3月,企业正式投产,开启了“退役电池”回收利用的探索之路。

虽然看准了市场,但这条路并不好走。孙连军坦言,新能源汽车废旧动力电池梯次利用企业目前面临三大“坎”:持续批量化的回收渠道搭建难,目前“退役车辆”数量较少,难以形成规模化回收与利用;电池绿色拆解难度大,不同厂家的电池构造、用胶配比差异显著,带胶电池的高效拆解一直缺乏成熟方案;梯次应用场景开发与规模化生产需进一步突破,尚未形成稳定的场景落地模式。

尽管挑战重重,他们依然找到了突破口。企业市场部负责人李进说,目前,企业主要回收新能源汽车的锂电池,来源集中在三大领域:出租车和网约车等运营车辆、保险公司的出险车辆以及车辆拆解厂家的电池,区域以西安为主。

“其实‘退役’的运营车,电池容量仍有较大利用空间。”李进解释,例如,西安的新能源出租车基本5年一换,回收后检测发现,有些电池的容量在70%左右;但对运营车辆而言,电池衰减会缩短续航、增加充电时间,影响运营效率,因此必须换新。“但这些电池对我们来说就是‘宝贝’。”李进说。

让电池“各得其所”校企携手攻克行业难题

那么,回收来的“退役电池”如何实现“重生”?李进带记者走进生产车间一探究竟。电池检测线、模组装配线上一派忙碌景象,工人们各司其职,一块块适配不同场景的“新电池”源源不断走下产线。

李进介绍,回收的旧电池,首先要对电池包进行外观检测,判断外观损坏程度;随后进入拆解环节,对电芯进行专业检测;最后,根据检测结果进行模组装配,通过梯次利用让“退役电池”变废为宝。

具体来看,梯次利用的核心逻辑是“按剩余容量匹配应用场景”:当“退役电池”容量较高时,会先进入智能分容模组老化区接受检测,合格的电芯将被用于生产三轮车、物流园区的叉车、无人清洁车、小型储能设备等领域,让电池在新场景中重焕生机;而容量过低的电池,以及电池外壳、废线束等无法再利用的部分,则会统一交由专业固废处理机构,通过打粉萃取金属粉的方式实现资源深度回收,基本做到“吃干榨净”,一点可用资源都不浪费。

为保障梯次利用效率与技术水平,元朔动力组建了专业技术团队,除自主攻关外,还与多所高校搭建起“产学研”合作桥梁,通过共建实习基地、依托秦创原“揭榜挂帅”机制,共同攻克电池检测、拆解、梯次利用的难关。其中,最让人自豪的,便是与西安交通大学联合研发的“电池除胶”技术——要知道,拆解电池时,最头疼的就是“除胶”问题。

李进解释,新能源汽车的动力电池组装,会用到大量胶粘剂:用于结构粘接的、导热的、封装电池的、锁固螺丝的……从电芯到外壳,几乎随处都有胶。更麻烦的是,不同汽车厂家、电池厂家用的胶、种类、配比都不一样,想把胶去除后再拆解电池,一直是行业“老大难”。

“之前不少小企业拆解带胶电池,方法又笨又伤电池。”李进说,有的用除胶剂浸泡,再高温蒸煮,最后人工一点点拆解,一块电池拆下来至少需要5天;有的图快,用酒精火烤或液氮冷冻,胶是去掉了,可电池、电芯也会受到不同程度损坏;更有甚者,直接用撬棍撬、锤子砸,好好的电池直接报废,实在可惜。而他们与西安交通大学化工学院联合研发的除胶技术,泡、拆一天就能搞定。更关键的是,所用的除胶剂是环保材料,对人体无害,安全又高效,还能保证电芯完好。

研发创新不停步“退役电池”回收前景广

采访中,记者了解到,投产一年半来,元朔动力已累计处理废旧电池1000多吨,其中约300吨的电池使用了来自梯次回收的电芯;企业已与渭南派尔森、千锂马能源、天驰绿能、坤小润、上海电循等新能源企业建立合作关系,正持续推动技术创新及新场景开发。而且,企业的研发脚步也未停歇。目前,正与西安交通大学合作,将AI技术应用于电池检测——通过搭建模型、开展训练,实现更快速、更精准的电池容量检测;同时还与长安大学联手,研究电池包的整包利用技术,推动梯次利用技术再上一个台阶。

更让人期待的是,企业正在研发测试的“移动充电车”。未来,无论是高速服务区、旅游景点,还是市区内充电不便的社区,有充电需求的新能源车都不用再跑远路找充电站——无人驾驶的移动充电车会自主定位并行驶至待充车辆旁,为车主提供便捷充电服务。

“我们对企业未来发展信心满满!”李进表示,根据研判,到2028年,第一批家用新能源汽车的电池将陆续达到“退休”年龄,届时,将有大批量的“退役电池”流向市场,走上变废为宝的资源“重生之路”。

对于未来,孙连军有着清晰的规划:首先要冲刺西安市首家工信部梯次利用“白名单”企业,拿下这块“金字招牌”;其次计划建设自有电池打粉生产线,开拓汽车后市场电池包维修业务,进一步打通“退役电池”的“回收-利用-再生”全产业链。“我们要以西安为战略支点,将业务辐射至整个西北地区,搭建‘电池生产-使用-回收-再生’的闭环产业链。”孙连军说,这不仅是企业的发展之路,更是为“双碳”目标实现、为陕西省新能源产业链发展贡献力量,值得全力以赴。