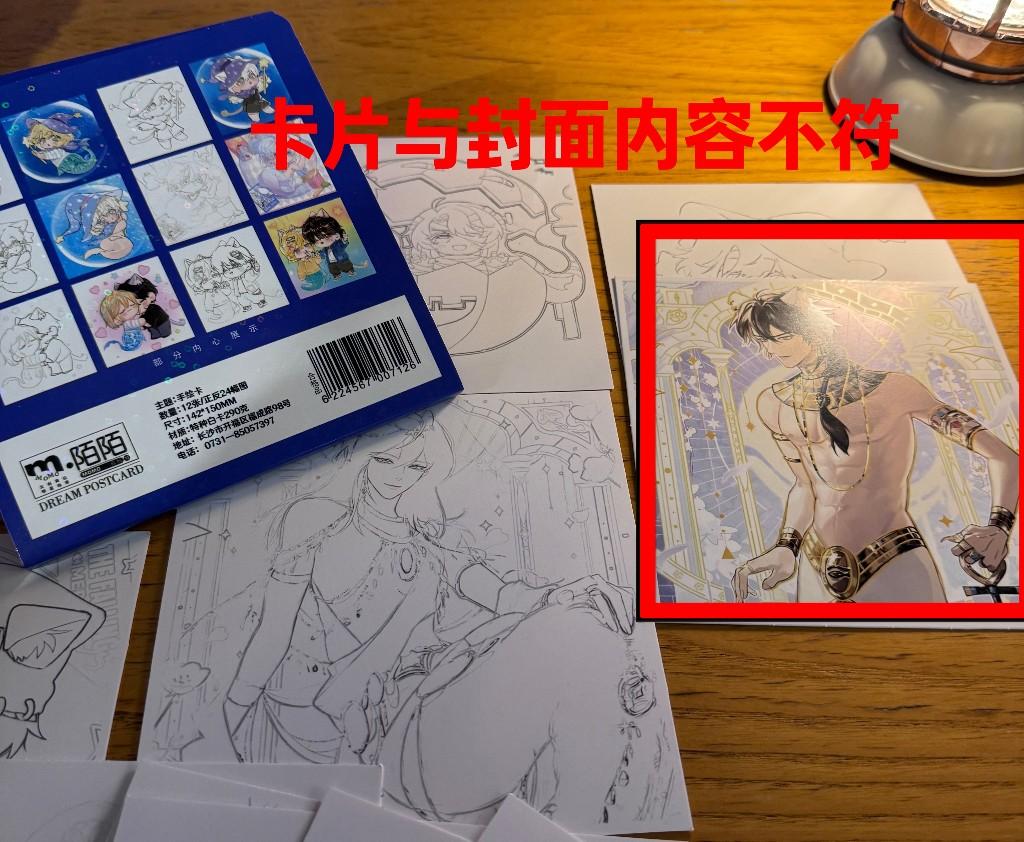

三秦都市报-三秦网讯(记者 郭子荻 实习生 梁家恒)近日,一种外包装Q萌、内容却引人争议的手绘卡片正在学生中流行。该卡片凭借可爱画风吸引孩子购买,但内页图案涉及男性角色头戴婚纱、衣着暴露等内容,与天真外包装形成强烈反差,引发家长广泛担忧。记者在西安市雁塔区翠华路小学门口旁仅几米距离的芒果文具生活馆内,见到了这款卡片。这场由“表里不一”设计引发的争议,究竟是人为恶搞,还是商业策略?

现象:萌系包装隐藏“违和”内容,家长称“毫无防备”

记者在该文具店看到,这类卡片外包装采用明亮色彩和简单线条,呈现常见的Q版卡通风格,符合低龄儿童的审美偏好,也使得不少家长在未加留意的情况下为其购买。

“孩子说同学都在玩,我看外面画得挺可爱就买了。”家长李女士告诉记者,“回家拆开后才发现,有几张卡片氛围明显不对——两个男性卡通角色,一个头戴婚纱,另一个在喂糖,眼神和互动完全不像普通友谊。”她表示,这类内容隐蔽且意涵暧昧,已超出儿童可理解范围。

调查:商业策略还是人为调包?

记者调查发现,此类卡片来源可能有两种:一是批量商业设计(可能性较高)。据批发市场信息,该类卡片属于“创意动漫卡”,多成套销售,其内页图案设计明显指向“二次元”文化中的“CP”(配对)概念,目标受众原本应为年龄更大的动漫爱好者。生产商为拓宽销路,故意采用低龄化外包装,使其得以进入小学校园周边渠道,属利用包装误导消费者的商业行为。

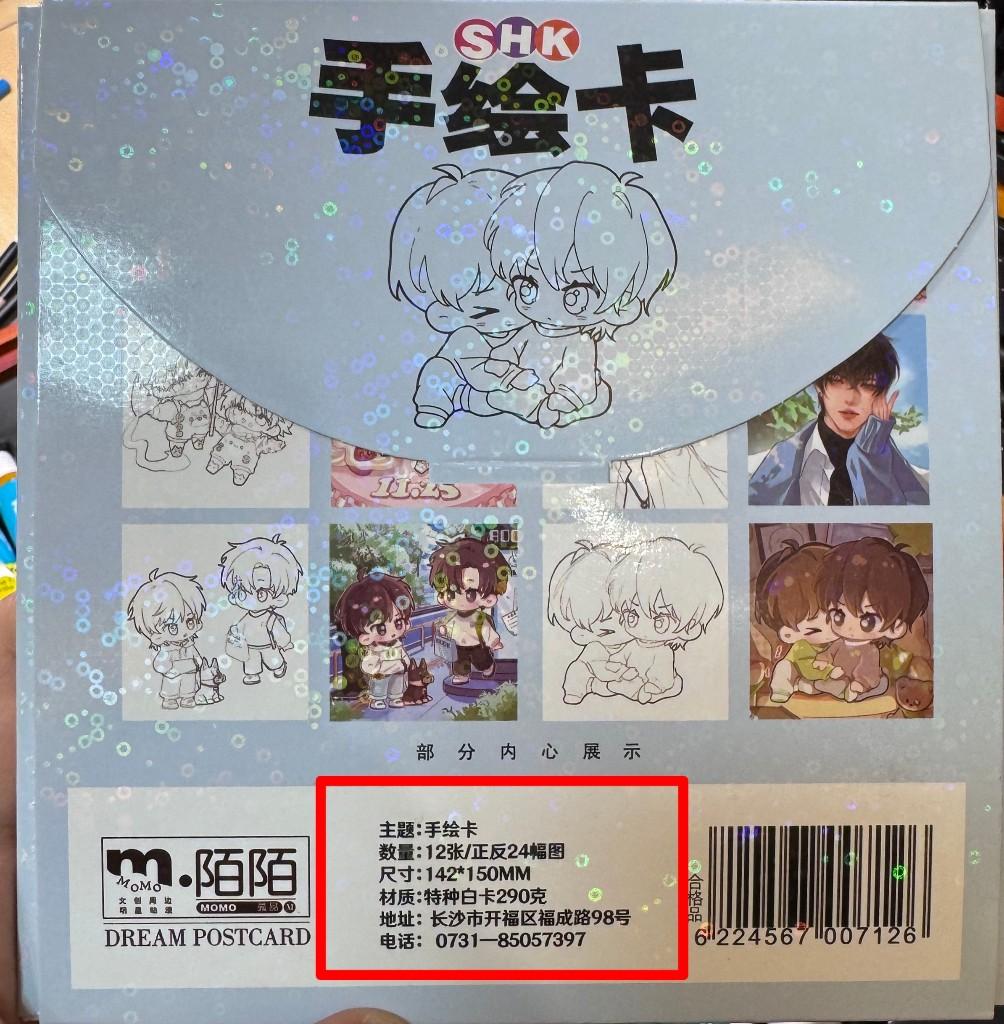

值得注意的是,该类卡片包装上未标示生产厂名、厂址及联系方式。记者多次尝试联系包装上印制的电话,均无法接通。

陕西海普睿诚律师事务所合伙人荣静律师指出,根据《产品质量法》第二十七条、第三十六条规定,产品或其包装上应标注真实、明确的生产商信息。该类手绘卡标识缺失,已违反相关法规。销售此类产品,商家也将面临责令改正、罚款乃至没收违法所得等处罚。

二是人为二次调包(可能性较低)。有猜测认为,可能是商家或个人将正常内容卡片替换为争议图案后再次销售。但多家文具店店主均予以否认,称进货时未拆包检查内容,对“表里不一”的情况并不知情。

无论成因如何,其结果均导致低龄儿童接触到超出其认知与情感处理能力的内容。若属商业设计,则该行为不仅缺乏伦理意识,更构成对消费者知情权的侵害。

家长意见分歧:该警惕,还是放宽心?

家长群体对此反应不一。部分家长认为这是一种“软性灌输”,值得警惕。“孩子缺乏辨别力,长期接触易导致价值观偏差,”家长王先生表示,“我们支持多样性教育,但应用科学、适龄的方式开展,而非通过隐蔽和误导。”

也有家长认为不必过度解读。“孩子只是觉得画得好看,根本不懂背后含义。家长反应太大,反而激发他们的好奇心,”家长刘女士说。

专家建议:理性沟通+现实引导,筑牢“心理防线”

心理专家尚华表示,该类卡片内容多源自“耽美”文化,原本面向青少年或成人群体,如今通过萌系画风渗入小学校园,属内容与包装不符的商业行为。

他指出,儿童正处于情感与社会观念发展的关键阶段,频繁接触易导致盲目模仿、价值观偏差甚至情感认知混淆,长期可能降低对现实不当行为的敏感度。他建议家长应主动沟通,以好奇代替批评,引导孩子思考商业营销背后的目的;同时帮助孩子在现实生活中建立健康特长与社交成就感,增强“心理免疫力”。必要时可向学校及市场监管部门反馈,推动校园周边环境治理。

这起事件虽小,却折射出当下儿童成长环境的复杂性。在文化多元与商业利益交织的背景下,亚文化内容正通过包装设计悄然“下沉”,而家庭与校园的防护网仍存在盲区。面对不单纯的市场行为,不仅需商家恪守伦理底线,更呼唤监管及时响应、学校、社会共同关注。孩子的玩具世界,不应成为商业套路与价值观渗透的“灰色地带”。