张琛在备课 受访者供图

张倩倩在讲课 受访者供图

胡敏(右三)和同事们在进行教研 奚淼 摄

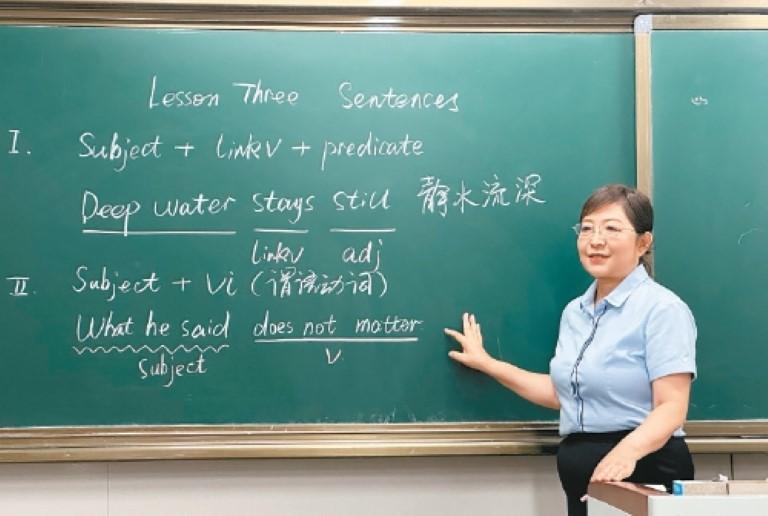

曹凤琴在讲课 首席记者 程静 摄

课堂上,杨筱冰和学生互动。 受访者供图

五个不同的教龄阶段,同样炽热的教育初心。在第41个教师节来临之际,记者走近西安市五位一线教师,聆听她们跨越时光的“教育对话”。

从初登讲台时的稚嫩青涩,到深耕教坛后的从容坚定,她们的故事里,蕴藏着对“教书育人”最朴素的坚守,也映照出教育家精神在岁月长河中的生生不息。她们的经历,既是个体成长的生动缩影,更是一代代教育工作者对教育家精神的深刻诠释:用真心守护成长,用热爱点亮未来,用责任传承薪火。

初绽

青春与讲台的“双向奔赴”

上课铃声即将响起,新城区昆仑小学的走廊上穿梭着欢快的身影。二年级3班教室门前,新入职的语文教师张琛正做着课前准备,脸上洋溢着初为人师的憧憬与郑重。

张琛告诉记者,学生时代,老师们的言传身教让她立志成为学生成长的引路人,她心中的理想教师形象清晰而丰满:专业扎实、胸怀仁爱、善于倾听、乐于创新。

即将迎来人生第一个教师节,她的心情既激动又忐忑。“这份激动来自职业身份的被认可,忐忑则源于沉甸甸的责任。”张琛说,她最期待的礼物,是“学生眼中闪烁的求知光芒”。

作为教师队伍的新生力量,她面临的最大挑战是如何在有限课堂内既完成教学任务,又激发低年级学生的兴趣。“这需要不断优化教学设计,提升课堂掌控能力。”她说,幸运的是,身边有许多经验丰富的前辈,从他们身上,学到了“对学生无条件的关爱、对教学严谨的态度和终身学习的精神”。

尽管刚刚启程,她对教育本质已有深刻思考,“无论时代如何变迁,一个好老师永远不能丢掉对学生的真心和对教育的热爱。技术可以改变教学方式,政策可以调整培养方向,但唯有真心与热爱,才是照亮学生前行道路的永恒灯塔。”张琛说。

沉淀

十年磨砺淬炼育人温度

午后的校园静谧安宁,西安市第七十一中学语文教师张倩倩正与学生促膝长谈。十年从教光阴在她身上沉淀出沉稳从容的气质,倾听时目光专注而温和。

“选择教书,是源于家庭熏陶与文学感召的二重奏。”张倩倩的母亲是数学老师,而恩师的温暖陪伴也在她心中埋下从教的种子。自小对文学的热爱,让她渴望将文字中的山河岁月、世间温情传递给学生。她心中的教师形象,是“母语尊严与生命温度的守护者”。

十年过去,教师节的意义对她而言已然不同。从初时见证前辈受表彰的激动,到如今更多的是“回忆的契机”,是与无数生命共同成长的丰盈。这份喜悦既来自毕业学生的真挚问候,更在岁月沉淀中转化为一份沉静而坚定的责任感。她的教育理念在十年间升华:从“教知识”到“育素养”,从“管理学生”到“理解学生”。作为班主任,她花大量时间进行个体交流,理解行为背后的情感需求。她对文学的热爱与敬畏一直未变,她说:“语文是‘有温度的学科’,承载文化传承,连接师生情感。”

如今,张倩倩将“先懂文本,再懂课堂;先有温度,再有方法”的箴言传递给新教师,她认为,好老师永不丢掉的是“心灵深处的共情力”和“终身学习的态度”。十年磨一剑,对她而言既是沉淀,更是新征程的开始。

坚守

二十三载初心诠释“爱与责任”

从教23年,西安高级中学数学教师胡敏始终坚守“以生为本”的理念。面对教育变革,她巧妙转型,“老师不再是唯一的‘水源’,而是帮学生寻找水源、辨别水质、科学饮水的‘向导’。”胡敏说。

胡敏将重点从“传授知识”转向“培养能力”,让学生用数学思维思考世界、表达现实。为贴近学生,她还主动更新“沟通语言”,她说:“备课时总琢磨怎么用他们熟悉的‘梗’和游戏逻辑包装知识点,用他们能理解的幽默方式交流。”

“亲眼见证孩子从懵懂到明理,从怯懦到自信,这种生命影响生命的成就感无法替代,是我职业热情的永恒发动机。”在胡敏眼中,教育家精神的核心是“爱与责任”。她曾悉心辅导一名数学薄弱的文科生,虽然该学生高考时仍因数学差几分与心仪的大学失之交臂,但她用“人生路长,是金子总会发光”的鼓励持续点燃学生希望。6年后,这名学生考取研究生时动情地说:“感谢老师当时没有放弃我。”

“教育家精神不是‘教出多少高分学生’,而是用包容和远见,帮每个学生找到属于自己的成长轨道。”胡敏坦言,在与学生共同成长的过程中,难免有困惑和挫折,但“每当看到学生因为我的某句话、某次鼓励而有所改变,所有的努力都会变得无比值得——这就是教师职业最迷人的魅力”。

深耕

三十九个春秋谱写育人华章

“一辈子做老师,一辈子学做老师。”著名教育家于漪的这句话,是西安市铁一中学英语教师曹凤琴从教39年来一直坚守的信条。

从一支粉笔、一块黑板到智慧教室、多媒体教学,她以持续学习适应变化,用教育初心点燃热情,深刻诠释“以学生为本”的教育家精神。

面对教育环境变迁,她主动拥抱新技术:学习课件制作、掌握互动白板使用,让科技为教学助力;针对学生信息获取多元化的特点,她将教学从“灌输式”转向“启发式”。“靠持续学习调整方法,凭着对学生的关爱守住初心,才能始终保持教育热情。”她说。

在曹凤琴眼中,教育家精神的核心“是热爱与奉献的结合,是以学生为本的使命感”。2017年,班上一名学生因父亲突然离世,陷入悲痛,无法集中精力学习,成绩下滑甚至产生厌学心理。曹凤琴看在眼里急在心里,多次找学生谈心疏导,周末还邀请孩子到家中,一边辅导功课,一边给予精神鼓励。在她的陪伴下,学生逐渐走出阴霾,最终考入理想大学。后来,学生在信中写道:“您让我度过了那段黑暗的时光,让我重拾自信。”

“教育的价值,就在于用爱点燃希望。”39年来,曹凤琴以热爱坚守讲台,用奉献温暖学生,用实际行动践行着教育家精神,也为年轻教师树立了榜样。

传承

四十三载成就师者典范

在西安市第二十六中学一间办公室里,从教43年的英语教师杨筱冰正在备课。秋阳透过窗棂,在她翻阅教案的指间跳跃,那份专注的神情,仿佛让时光也放缓了脚步。

出身教师世家的她,1982年踏上讲台时就立下“学高为师,德高为范”的自律信条。她立志做“学者型、研究型教师”,让每位学生在课堂上都学有所获。“要用一言一行做学生楷模,用人格魅力和学识魅力赢得尊重。”杨筱冰说,这是她坚守一生的教育信条。

1985年第一个教师节令她终生难忘。学生们送上自制卡片和手工花,一声声“老师,节日快乐”,让她第一次感受到教师职业的无上价值。当年立下的誓言,在2024年第40个教师节圆满实现——作为陕西省优秀教师代表赴京受奖,受到习近平总书记亲切接见。

“教书,是一辈子的事,需要一辈子努力。”这句朴素的话语,引领她走过43年教育生涯。在她看来,教师不仅要传授知识,更要培育人格;不仅要启迪智慧,更要滋润心灵。要“上好每一堂课,教好每一个学生,让每个孩子都能健康成长、绽放光彩”。

如今,她既是学生之师,也是青年教师的领航人。她期待教育家精神的传承落在“细节里”,她说:“像对待自己孩子一样关注每个学生的需求,这份‘真心’才是教育最珍贵的底色。”