三秦都市报-秦闻讯(记者 陈飞波 郭子荻)在西安浐灞国际港新合街道第五幼儿园的三楼,一间独特的自然博物馆正悄然改变孩子们的学习方式。竹节虫隐身枝叶间,天牛甲虫静候观察,这里没有“请勿触摸”的警示,只有孩子们凑在标本前发亮的眼睛和此起彼伏的讨论声。

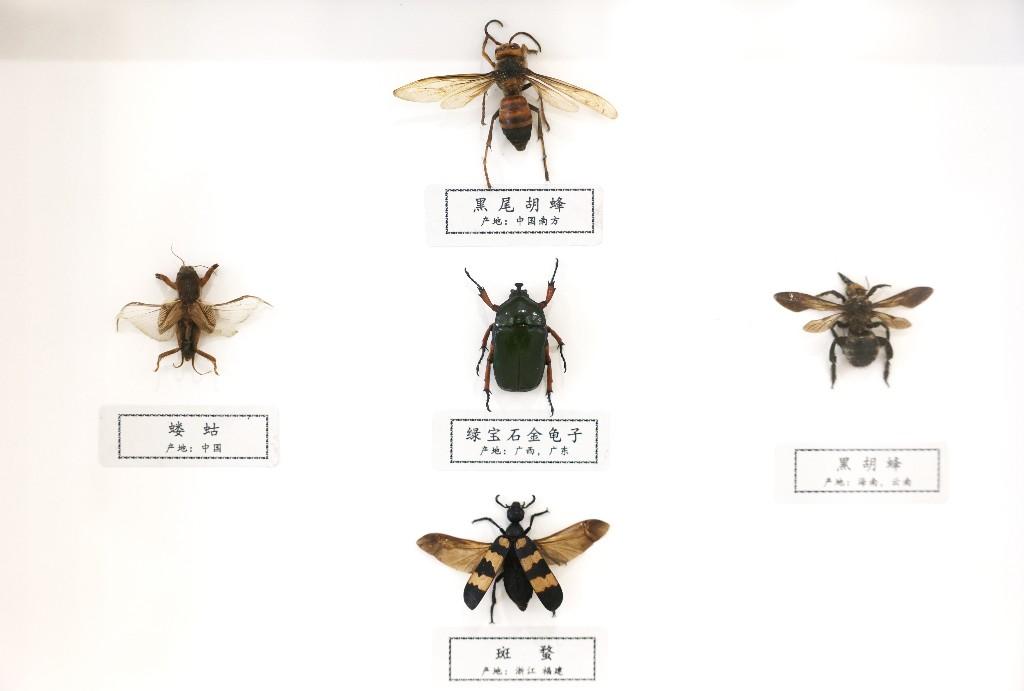

这座博物馆不仅是园内的一道风景,更成为激发幼儿探究欲望的“引擎”。孩子们通过观察、比较和记录,将三百余件动植物标本转化为学习素材。一名幼儿兴奋地分享他的发现:“我和朵朵一起比天牛,黑天牛有10只,黄条条的天牛只有2只,我的天牛比她的大一点点!”这些充满童趣的对话,取代了传统的说明牌,让“好探究、乐创造”的育人目标变得可视可触。

教学逻辑的转变是博物馆成功的关键。STEAM社团的潘爱爱老师表示,教育已从“教师预设、知识灌输”转向“儿童提问、师生共探”。她将这一过程概括为“倾听、解放、自然”三部曲。例如,当孩子追问“竹节虫为什么长得像树枝”时,教师不会直接讲解进化论,而是引导他们观察、猜想,并通过设计动物“保护色”等活动内化知识。博物馆成为“问题发源地”,与课程联动形成“提问-探究-表达-创造”的学习闭环。

在这方小天地里,核心素养悄然生根。观察天牛、寻找种子的过程锻炼了孩子的观察力;同伴讨论与自然日记的记录提升了语言表达能力;而用积木搭建昆虫家园、将野菜花转化为剪纸创作,则融合了科学、艺术与工程思维。博物馆打破了学科壁垒,成为科学课的“实验室”、艺术课的“素材库”和语言课的“话题角”。

园方表示,自然博物馆虽小,却为孩子们埋下了爱自然、会探究的种子。苗青青二班的萌萌笑着说:“我每天都想来这里!每次都能发现新秘密!”孩子们的笑声与探索热情,正印证着教育的无限可能——空间虽小,边界却可抵达更广阔的天地。