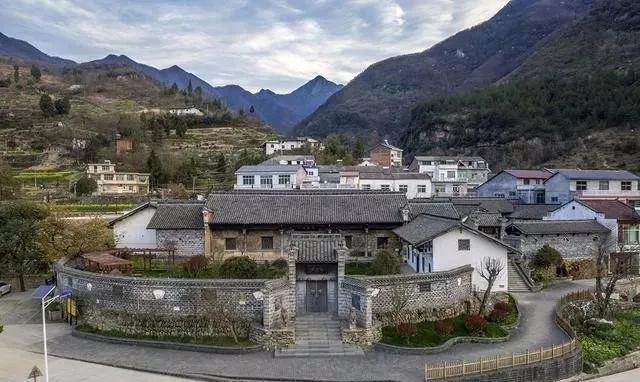

三秦都市报-三秦网讯(记者 赵争耀)青瓦覆顶,粉桓画壁......在汉阴县凤堰古梯田景区内的茨沟村头,矗立着一座一座饱经风霜沧桑斑驳的老屋,北依连绵青山,南面层层梯田,东邻潺潺泉水,西有翠绿荷塘,至今仍保留清代中晚期建筑风格,这就是“湖广填陕西”移民开发陕南的历史见证——吴家花屋。

10月13日,记者走进风景如画的凤堰古梯田景区,探访吴家花屋这座陕南地区罕见、极具代表性的湘派府第式建筑。

雕梁画栋令人称绝

吴家花屋坐北向南,分东西两个大院,两院相通,各有青砖大门楼,既是一个整体,也能独立成户。

东院有独立的大门楼,门上悬挂着清光绪皇帝诰赠的“进士第”牌匾,是县令吴学瀛的住所。东院展示的是明清“川陕”移民背景,巨大的榨油石碾、磨面的石磨、存粮的大小谷仓、犁耧耙磨、红彤彤的婚轿......进入大门,正面有一青砖砌筑的雕花照壁,大门东侧有一廊房。院落北面有正厅房三间,东西厢房各两间,呈“凹”形格局。土木结构,青瓦屋面,悬山顶,施砖雕花脊,鱼龙脊吻。原有房屋22间,现仅存12间。

西院木质大门上悬挂清光绪皇帝诰赠的“大夫第”匾额,是士大夫吴敦伍之孙吴学瀚的住所。西院呈现了当年吴氏家族生活的场景。步入院内,首先映入眼帘的是正屋门头上 “康疆逢吉”四个大字,题款为“大清光绪三年梓里百姓赠吴季倫”。青石条门槛上,芙蓉出水的浮雕隐约可见,陈旧褪色残缺不全的窗棂上,精雕细镂着各色花草人物飞禽走兽,栩栩如生。大门两边有木质镂空花窗,雕有龙纹、蝙蝠、宝相花等图案,雕工精致细腻,线条粗中有细,圆润流畅。门前有檐廊,廊宽两米。檐廊两端各有一砖券门通往东西厢房。前厅五间,中间三间为大厅,抬梁式屋架,八架梁,横梁间有木雕柁墩。前厅内正面槅扇门上悬挂“公正服人”匾额,东山墙悬挂“服公政第”匾额。

记者走进室内看到,一个中式布置的厅堂里摆放着两张八仙桌和八张长条椅子,字画楹联透着一种古色古香的韵味。环顾四望,东西厢房互相对应,相辅相成,形成了明确的呼应关系,围绕厅房和东西厢房构造的二层三面木栏杆回廊,结构奇巧,风格独特,令人流连忘返。登上二楼,行至穿廊正中,天井北房悬着的匾额近在眼前,上书“情切梓里”四个大字,题款为“大清光绪三年汉邑侯王琴心赠”。

“湖广填陕西”的见证

关于这座老屋,还有一个神奇的传说。

清乾隆二十一年,吴氏迁陕始祖吴上锡随迁蜀移民途经陕南汉阴时,只见此地古木千章,翳蔽天日。忽然,恍惚看见有凤凰乘着祥云飞来,顿时此地祥瑞缭绕,云雾中一座鲜花覆顶、雕梁粉桓的花屋出现在凤凰飞过的山顶,又随着云雾一起散去了。嘉庆年间,吴氏后人吴敦伍雇请川工名匠,起新居于凤舞之地,精选材料,精雕细镂,两年后新居落成,成了一座林木满园、玉栏绕砌的园子,因院内百花荟萃、芬芳馥郁,因此而得名“吴家花屋”。

“吴家花屋由吴氏移民第三代后人修建,对了解和研究陕南移民文化、农耕文化具有重要的历史价值和艺术价值。”凤堰古梯田移民生态博物馆讲解员说,据有关文献资料记载,清乾隆二十一年,祖籍湖南善化县的吴上锡移迁到汉阴厅堰坪铺,在杨家湾的杨健候家帮工为生。乾隆二十四年,老家堂弟吴上铨、吴上铭也来到了堰坪铺,与堂兄一道为杨家帮工。乾隆二十七年,吴上铨病故,老家的长兄吴上钟带年仅十三岁的小弟吴上钢前来奔丧。看到堰坪铺的土地肥沃,遍地的浸水坑长满了灯心草,认定此地一定能生长水稻,便恳请杨家让他们留居在此,继续为杨家帮工。并请求杨家让他们开一些荒地。在杨家的许可下,吴氏兄弟白天为杨家干活,晚上垦荒造田。吴氏兄弟经数年艰辛打拼,营造了大片梯田,积累了大量资产,奠定了坚实根基,成为当地有名的富户之一。

湖南老家吴氏族人听到吴氏兄弟发迹的消息,上下四代共80余户陆续迁居到堰坪铺,修田造地,繁衍生息。经几代人的努力,吴氏成为堰坪铺方圆数十里的大户。吴氏家族注重耕读传家,在劳动致富的同时更加注重后代教育。在移民二代的兄弟中,有16人为太学士、拔贡、武举人、秀才,有官绅9人。第三代吴敦伍于清嘉庆中后期修建府第豪宅——吴家花屋。