三秦都市报-三秦网讯(记者 成东丽 实习生 逄宇鸣)7月2日下午,由西安科技大学人文与外国语学院主办的陕西作家巴陇锋长篇小说《丝路寻祖》作品分享会在西安召开。

西安建筑科技大学教授、博导、著名文学评论家韩鲁华,著名作家、鲁迅文学奖获得者钟法权,陕西丝路质量研究院执行院长、西安科技大学人文与外国语学院院长、博导王新平教授,诗人、西安交通大学人文社会科学学院教师李明博士,西安科技大学人文与外国语学院高宝萍教授等多名专业人士参加了作品的研讨、朗诵和分享环节,共同见证丝路寻祖故事从现实走入小说,融通现实、感动读者的美好过程。

分享会上,王新平首先祝贺巴陇锋新作《丝路寻祖》顺利出版。他希望通过作品分享会,进一步促进优秀文学作品的传播,加速学院相关人才的培养。并表示,人外学院依托学校能源矿业特色,瞄准“双碳”目标和国家的能源战略安全进行学科建设,其中一个研究重点即与吉尔吉斯斯坦相关,这与《丝路寻祖》中所反映和描写的内容不谋而合。

张辉对巴陇锋及其新作《丝路寻祖》进行了简要介绍。

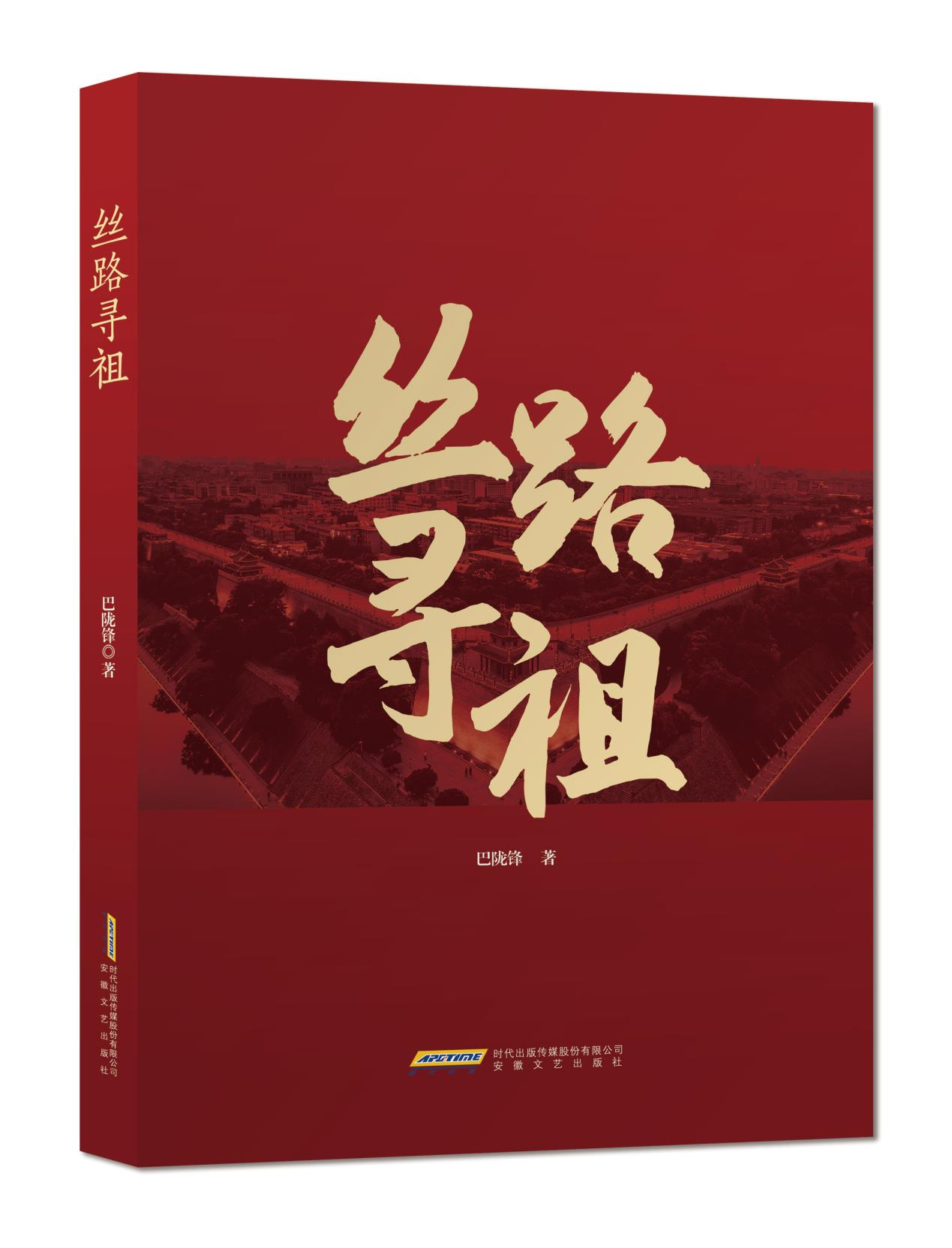

发言环节,巴陇锋回忆了十几年来“丝路长篇三部曲”的构思、创作、出版及影响的点滴。第一部《丝路情缘》为中国丝路题材长篇小说的先声之作,2016年出版,第二部《丝路寻祖》2024年8月由安徽文艺出版社出版发行。第三部《丝路商缘》反映海上丝绸之路、北部湾的故事。

研讨环节,韩鲁华指出,《丝路寻祖》是一部丝路主题创作,以吉尔吉斯斯坦姑娘索娃娜东行寻根为主线,交织爱情与新生,展现丝绸之路的现代风貌。西安的古韵今风、丝路的历史回响,都在见证一场跨越时空的文化共鸣——“叶振连脉”的深情互动、双向奔赴。巴陇锋将宏大主题与日常生活以及人物内心的细腻情感紧密结合,拓展了丝路意涵,丰富了丝路艺术形象,作品思想内涵丰厚,并充满了诗意化,引人入胜。小说语言的大众化、通俗化,又为新大众写作开辟了新天地。小说“雅俗共赏”,犹如一曲恢宏的丝路交响曲,影视化基础良好。

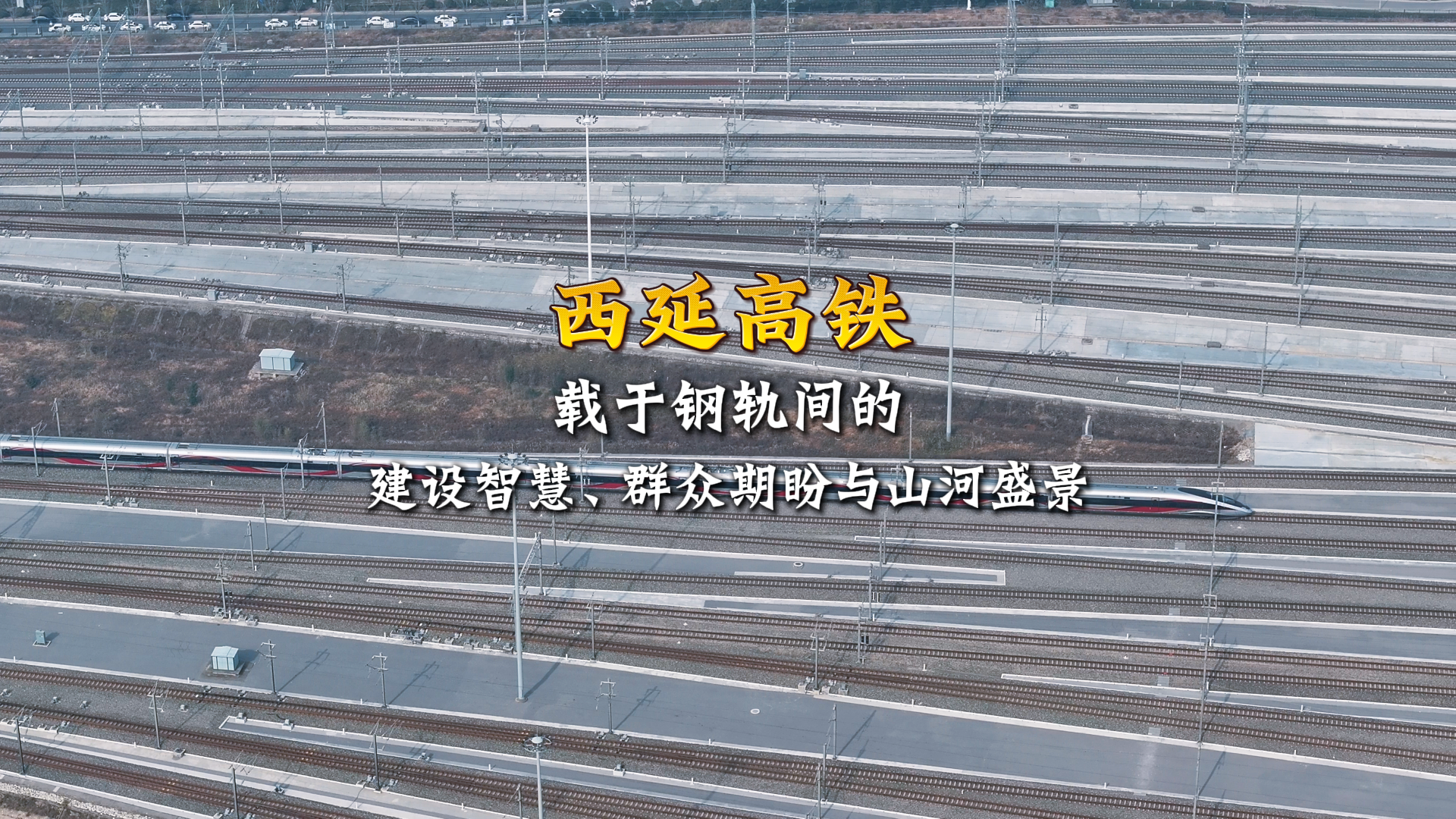

钟法权指出,《丝路寻祖》是一部新时代的传“情”之书,作品找到了“言说”的最佳切入点,以第三视角尽显今日西安之繁华,在现实与过去的碰撞中、在变与不变的交融中展现了“一带一路”的辉煌成就。小说自然融入寻祖、西安全运会、5G、粮食安全、长安号欧亚班列、非遗、环保等热点元素,具有重大的现实意义,足以为时代留影。整本书以“爱”为主线,将亲人之爱、祖国之爱贯穿始末,笔下文字力透纸背,文中故事感人至深;作品撷取西安本土文化符号,用细腻文字勾勒出中亚与中国跨越时空的血脉联系,让我们再一次感受到久违的文字力量。

李明指出,巴陇锋将主旋律策略化、鲜活生动地在《丝路寻祖》中表现出来,将宏大叙事落实在个人化的故事中,为避免枯燥的脸谱化概念化写作提供了范式。《丝路寻祖》作品语言鲜活、细腻、接地气,使得小说有血有肉、真实可信。

张辉在总结发言中指出,巴陇锋立足当下,将对“一带一路”的观察思考与创作实践巧妙结合,其敏锐把握时代脉搏、深入生活现场的创作姿态及其所产生的成果,奏响了时代最强音,巴陇锋“丝路长篇三部曲”值得关注、研究和阐释。

朗诵环节,学生代表王一帆对《丝路寻祖》第一章《百年寻根梦》中索娃娜踏入陕西地面的激动心情和丰富内心的片段,魏煜梅对小说描写曲江池、陕南九寨沟、黄河壶口瀑布的片段,马依晗璋对第四章《我是仙丫头》中描写女主角见到西安城墙的深切感受的片段,分别进行了精彩的朗诵表演。

分享环节,高宝萍教授、熊艳娥副教授、史江静副教授讲述了阅读《丝路寻祖》的感受和心得,并针对阅读中的感悟与巴陇锋进行面对面交流。

与会者一致认为,《丝路寻祖》艺术再现“一带一路”的火热实践,具有极强的时代感和历史感,是丝路小说的新收获。巴陇锋将宏大叙事与生活化细节化的文学表达完美结合,用信实之笔展现了可信可爱可敬的中国形象。

据了解,巴陇锋《丝路寻祖》将作为西安科技大学中亚行的“伴手礼”,回到女主角索娃娜的出生地吉尔吉斯斯坦。