三秦都市报-三秦网讯(记者 石喻涵 实习生 史婉婷 何文萱)从社区图书馆到独立书店,它们或许规模不同、风格各异,却都以书为媒,串起了邻里的日常,成了居民心头的“精神角落”,撑起西安城市炎炎夏日里一抹清凉。

高温天里的社区“清凉书窝”

7月31日,午后的碑林区图书馆,阳光透过百叶窗在地板上投下斑驳光影,10岁的小志愿者薛梦茹正踮脚归位绘本,胸前佩戴着“小小图书管理员”徽章。“暑假在这儿当志愿者,既能看书又能练本事。”她麻利地把《小熊温尼》插进对应书架,转头又帮一位老奶奶找到《本草纲目》白话版。

“原来以为暑假就是写作业,现在天天盼着来图书馆。”薛梦茹的妈妈吴婷婷坐在阅览区角落,看着女儿熟练地给书籍归位,忍不住掏出手机拍照。

她表示:“两个月假期,孩子在这儿既能预习新课,又能当志愿者,整理书的时候学会了分类,跟其他小志愿者聊天也不怯场了。”吴婷婷自己也常被这里的氛围感染,最近在看《长安的荔枝》,“跟着书里的故事重走一遍长安街,特有意思。”

高温天里,这里成了老少咸宜的好去处。年近80岁的周师傅捧着《参考消息》,玻璃杯里的菊花茶冒着热气,放在手边的放大镜随用随取。另一边的青少年阅读区,刚中考完的小谢正抱着《世说新语》看得入迷,旁边摊开的笔记本上抄满了典故。“外面四十度,这儿凉快得能静下心。”她手边放着三本历史漫画,“你看这个《如果历史是一群喵》,把三国人物画成猫,好玩又好记。”

“每天来两百多人,比平时多三成。”工作人员王女士一边整理新书一边说。图书馆悄悄进行了不少调整,儿童区换了圆角桌椅,避免孩子磕碰;老年区调低空调温度,还备了毛毯。

用“定制化”服务撑起社区文化客厅

作为在西安已开设11家门店的社区书店品牌,皇城书坊的诞生源于创始人师良对居民心声的回应——“孩子看电子产品太伤眼睛,附近要是有一个能阅读的场所就好了”。

与大型连锁书店不同,这里的书透着“社区个性”。筹备时,团队会挨家挨户调研,细究周边居民的年龄结构与需求:若老年人多,健康养生、旅游类书籍便成重点,书架上《老年人合理用药指南》《中国自助游》等书籍始终保持充足库存;若儿童青少年集中,绘本与青少年读物占比就会提升,光童话类绘本就细分出成长教育、科普认知等多个类别。

高中生唐欣怡常来这儿:“藏书多,尤其是历史类书籍特别全,学习之余能换换脑子。”

除了免费借阅、自习办公,书坊还藏着健身、观影等功能。角落里的跑步机旁放着杂志架,居民锻炼时可随手翻阅。

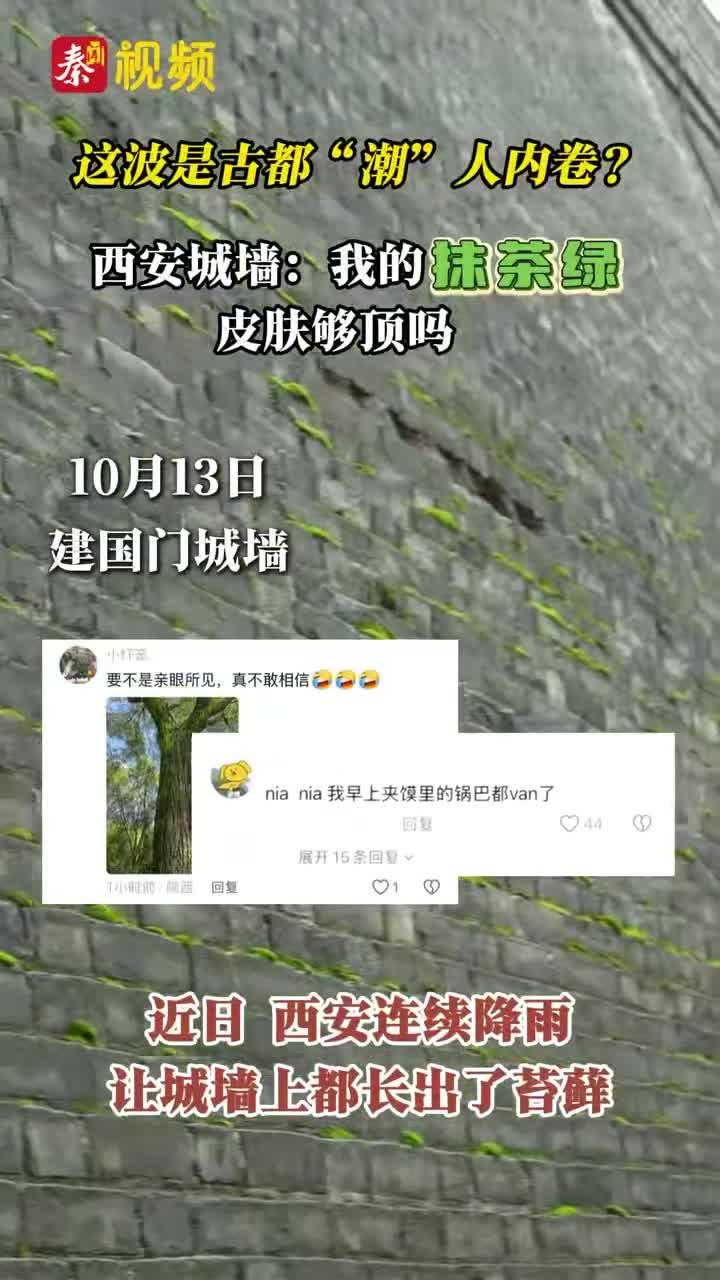

不仅如此,书店周末会在小型放映厅内播放经典影片。上周播放的《城南旧事》吸引了20多位居民,大家看完还围着讨论了半小时。周末的研学营、亲子户外更是成了社区生活的“固定节目”,在“古城墙研学”活动中,15组家庭跟着文史老师边走边读,在城砖纹路里触摸历史。

店员张女士介绍,最近这段时间,书店一到下午就满座了,“热闹又不嘈杂,像个大家庭的客厅”。

10㎡小空间里的时光与共鸣

在青砖灰瓦的老巷深处,火药书局则演绎着另一种“小而美”。10平方米的空间里,书架顶天立地,木桌被磨得发亮,三条长凳随意摆放,主理人朱艳坤把3000册藏书精简到1000册后,这里反而更像个“家”。

谈及书店名字的由来,朱艳坤笑着说:“就因在火药局巷,所以起名火药书局,好多人以为跟‘思想炸裂’有关系,实则毫无关系,是后来读者脑补的。”

导航APP至今搜不到店名,反而成了独特的打卡暗号。找不到的人会问巷子里“没招牌的书店”,熟门熟路的游客则直接定位“火药局巷那只‘胖猫老虎’旁边”——书店门口的石墩上,不知哪位客人画了只圆滚滚的老虎,成了隐形地标。

“这些书会说话。”95后摄影师小林常来打卡,上周她在一本1985年版的《边城》里翻到10年前的书签,娟秀的字迹写着“某年某月于西安”,“突然觉得和某个陌生人共享了一段时光,太奇妙了。”

记者在现场看到,书架上的书多是人文社科类,朱艳坤会在每本书的扉页贴上手写便签,推荐适合搭配阅读的曲目,《百年孤独》旁写着“配一杯黑咖啡,听大提琴曲《殇》”。

对朱艳坤而言,书店从来不是生意。他坚持不办会员、不搞促销,甚至常把书送给真正爱读书的人。“在这里待一小时,比刷两小时短视频更治愈。”一位姑娘留下的便签,道尽了这里的魔力,那张便签现在被贴在收银台旁,成了最好的招牌。

这些散落在西安巷里的文化空间,没有连锁书店的繁华,却有着最接地气的温度。它们让陌生人因一本书点头微笑,让匆忙的日子因一段阅读慢下来,更让这座城的每个角落,都浸润着邻里间最朴素的温情。