三秦都市报-三秦网讯(记者 赵丽莉 见习记者 宋可青 张桢璐)当你漫步在西安城墙下,指尖轻触斑驳的城砖,可曾想到这座始建于明洪武年间的古城墙,正通过“数字方舱”与21世纪展开跨时空对话?8月14日,记者探访西安城墙管委会信息中心发现,这座历经千年风雨的世界级文化遗产,凭借“数字方舱”智能管理系统,成功入选国家文物局高质量发展典型案例,让古老城垣在数智时代“活”出了新模样。

“伤筋动骨”老城墙也有“新烦恼”

走在城墙内,能够隐约感知到这座千年城垣的“呼吸”与“负重”。“它13.74公里的近千年躯体,近些年着实经受了不少考验。”西安城墙管委会文化遗产保护部负责人高衡介绍说,城市建设中,高楼拔地而起、地铁穿梭地下,让城墙脚下的土地时常“较劲”;寒暑交替里,夏日暴雨冲刷、冬季冻融循环,持续损耗着城墙的“筋骨”;再加上每日数万游客的探访,这座古老城垣的“健康状况”愈发牵动人心。

更棘手的是“信息孤岛”困境。过去的保护工作,全靠老师傅们徒步巡查、亲手触摸:哪块城砖松动了,哪道裂缝扩大了,随手记在本子上便是全部记录。各部门的数据像散落的零件,你有你的监测表,我有我的巡查本,想拼凑出一份完整的“体检报告”,难如登天。遇到问题时,修与不修的决策往往依赖会议讨论,缺少实打实的数据支撑。

“不能再让老祖宗的宝贝‘凭感觉’过日子了。”西安城墙管委会文化遗产保护部负责人高衡的话,道出了改变的迫切。他们决心用新技术为城墙配上“智能装备”,让保护工作从“老经验”迈向“高科技”。

给城墙做“全身CT”摸清健康状况

保护城墙,第一步是摸清它的“家底”。就像人患病要做 CT,城墙的“体检”也请来了一众“神器”:地质雷达化身“透视眼”,能看穿地下是否藏着空洞;激光扫描仪轻轻一扫,城墙的每一块砖都能在电脑里变成精细的3D模型;无人机盘旋一周,13.74公里的城墙全貌便清晰呈现。

这轮“体检”的收获远超预期:城墙下藏着1302处空洞,还有836处结构疏松的“软肋”。这些隐患若是靠人工排查,可能几年都难发现,如今借助科技手段,全在电脑上标注得清清楚楚。

为了给城墙“对症施治”,西安城墙管委会还请来“外援”:联合兰州大学、西北大学的专家成立实验室,专攻探测精度提升与修复材料优化。他们甚至在搭建“线上文物医院”,未来城墙有恙,专家无须奔赴现场,通过 5G 技术就能远程“会诊开方”。

3000 个“智能眼”24 小时守护

如今的西安城墙,已成了一座“会说话的城墙”。沿着城墙漫步,砖缝里藏着传感器,墙角装着监测仪,3000多个“智能眼”时刻紧盯它的一举一动。

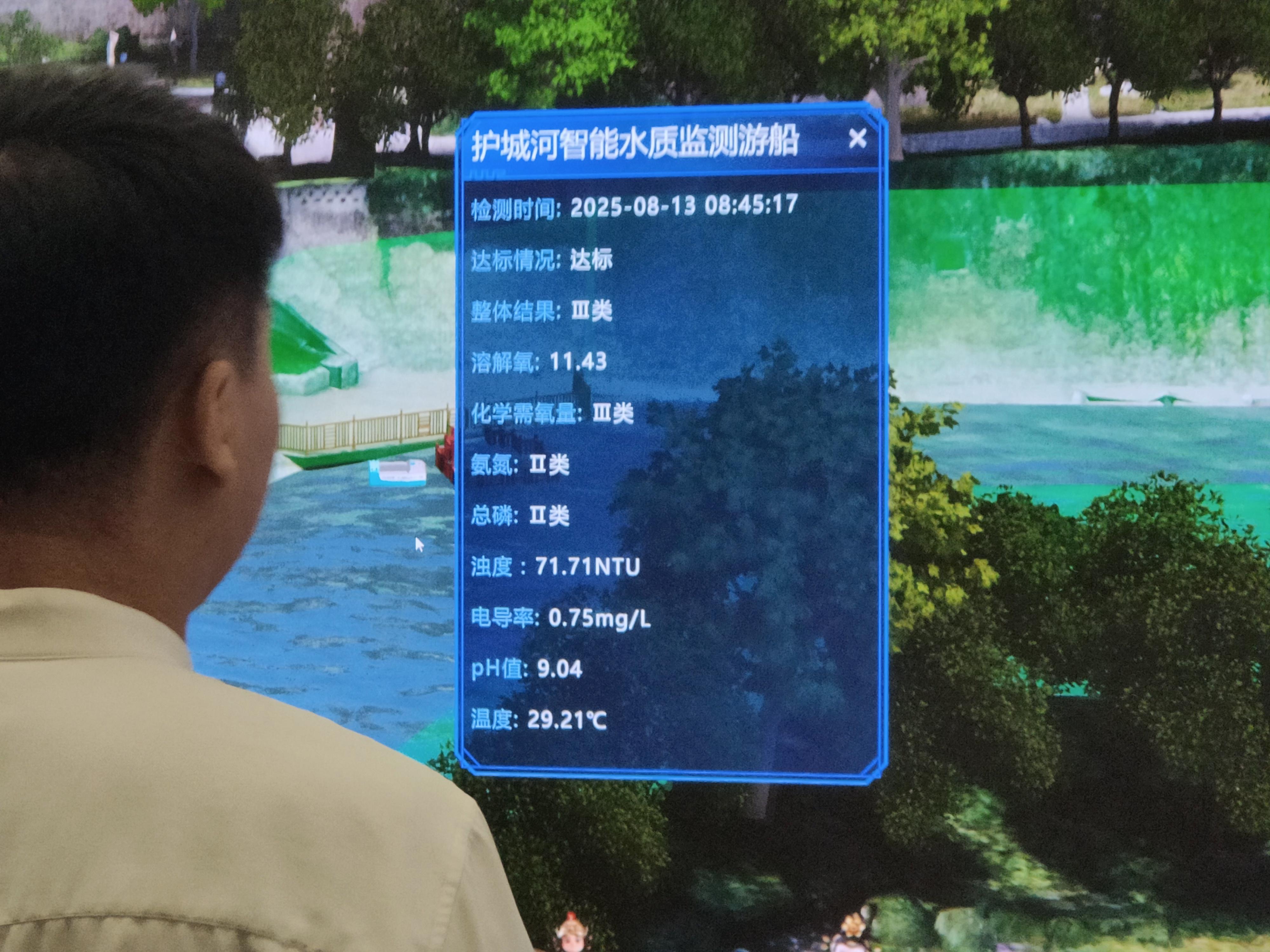

这些“眼睛”本领不小:能监测城墙是否沉降,能追踪裂缝是否在“偷偷变长”,连护城河里的水位、水质都能实时掌握。白天有无人机巡航,夜晚有机器人“值守”,形成了“天上飞、地上跑、水里测”的立体监测网络。

更神奇的是“AI 城墙大脑”——它像城墙的“私人医生”,每日分析海量数据:今天的沉降比昨天多了 0.1毫米,是否需要警惕?哪个角落游客常年扎堆,有无安全风险?它都能精准判断。一旦发现异常,系统立刻亮“红灯”,工作人员第一时间收到提醒,效率比过去靠人跑现场快了数倍。

曾有一次,系统报警显示西南角楼附近墙体有“小动作”。工作人员赶到现场,果然发现地下管道漏水泡软了地基。正因发现及时,问题很快解决,没让小隐患酿成大麻烦。“以前是出了问题才补救,现在能提前预警,这就是科技的力量”。西安城墙数字产业创新中心工作人员姚景涵感慨道。

“老砖墙”变身“潮玩”打卡地

保护城墙,不仅要守护它的“容貌”,更要让它的历史灵魂“活”起来。近些年到访西安城墙的游客发现,这座老城墙变“潮”了。

春节新春灯会上,AI 成了“文化翻译官”。对着灯组说句“西安的秋天”,它立马弹出十句关于长安秋景的古诗;问起“城墙有多老”,它能娓娓道来隋唐年间的故事。这些灯组里藏着国内首个“百万量级”诗词模型,是与腾讯、清华大学联合打造的智慧结晶。

想一睹千年前的石碑风采?无须奔赴碑林博物馆。在城墙上打开手机AR,孔子庙堂碑、颜氏家庙碑等国宝仿佛就立在眼前,点一下还能听它“讲述”自己的前世今生。

最火的当属《金甲卫城》体验项目。戴上 MR 眼镜,游客瞬间变身为古代守城士兵:虚拟敌军攻城时,得指挥射箭投石,城墙上的箭楼、马面都跟着“动”起来。游客张女士说:“以前看城墙就是堆老砖,现在玩过这个,才真正懂了它当年的威风!”

千年城墙也要“绿色时尚”

让人意外的是,这座千年城墙还赶了回“低碳时髦”。去年的新春灯会,成了名副其实的“零碳灯会”:灯具用节能款,摆渡车是电动的,连工作人员的服装都用可回收材料制作。整场灯会下来,没多排一丝二氧化碳,还拿下了国内文保景区首个“碳中和”认证。

如今漫步城墙,能发现不少“绿色细节”:垃圾桶分了类,指示牌靠太阳能供电,文创产品上印着“保护城墙,低碳出行”的标语。西安城墙管理委员会工作人员郝梦薇说:“保护文物不光要保住老物件,还得给子孙后代留一片干净的天地。”

“数智秘籍”“火”了“朋友圈”

这个被称作“数字方舱”的系统,究竟是什么?简单说,它是城墙的“数字大脑”——把城墙几百年的档案、今日的监测数据、游客流量、护城河水位等所有信息,全装进一个系统,再用 AI 辅助分析。过去各部门“各管一段”,如今打开电脑,城墙的一切状况都能看清,决策再也不用“拍脑袋”。

它的价值不止于西安。这套系统方案可复制到其他古城墙、古遗址,甚至自然遗产、水利工程的保护中。西安城墙还加入了“国际城墙保护联盟”,与意大利威尼斯、英国约克的古城墙“交朋友”,分享数智保护的经验。

站在城墙上眺望,夕阳为老城墙镀上金边,远处的高楼与近处的箭楼相映成趣。千余年城墙,在数字技术的加持下,既没丢了历史的厚重,又添了新时代的活力。正如高衡所说:“我们要做的,就是让西安城墙既能读懂过去,也能拥抱未来。”