每月下旬,西安市民常小玲都会通过微信转账300元给团队负责人,用于资助河南的孤儿小房三姊妹,这样的捐赠持续了9年……

“只要孩子还在上学,我就不会停。”9月4日,常小玲对记者说。

一盏灯 照亮了孤儿的人生

时光倒回,2016年,常小玲刚加入陕西省慈善协会爱心大姐志愿者服务队不久,听到服务队负责人邱华说起河南信阳有3名不满10岁的孩子,父母因病相继离世,3人由姑姑含辛茹苦抚养。

“不成才,也要成人!”她当即决定资助3名孩子上学。

从此,每月下旬的300元转账,成了她生活中雷打不动的“仪式”。用她的话说,“一到下旬就想起转账,这已经成了我的一种习惯。”

起初,常小玲一边上班一边兼职,手头比较宽裕,她会拿出来工资的10%用于捐赠,除了帮助这3个孩子,也参与其他公益活动。后来,她开了一家养生馆赔了钱,生活一度很拮据。

“我再难,也要挤出这300元,不能中断。”常小玲说。她母亲十几岁时,因外爷外婆去世成了孤儿,是吃百家饭长大的。因此,她深知那种无助与艰辛。

9年,100多次转账,从未间断。打开手机,常小玲向记者展示了近年来她的微信转账记录。

她从不主动联系孩子,“我不想让他们有心理负担,都是通过团队负责人邱华进行联系。”常小玲回忆道。直到有一年快过春节时,她的女儿提议给孩子们买外套、毛衣、裤子,她才向邱华要来一张孩子们的合影,只为了解身高胖瘦,便于购买衣服。她的善意也在潜移默化中影响到了自己的女儿。

常小玲的手机里至今珍藏着这张照片,她指着照片笑道:“你看,当年的小不点儿,现在都长大了!”

“常小玲的网名叫‘蓝莲花’,捐款时也用的是这个名字,她只想默默去做这件事。我收到善款后,每学期通过财务人员转给孩子们。2020年,我实地去看望过孩子。”邱华说,现在,两个孩子已就业,另一个孩子小房正在读大学。

2025年9月2日晚,邱华将小房写的感谢信转给常小玲。“您的帮助,不仅仅解决了我在生活上的实际难题,更像是给我迷茫的求学路上点亮了一盏灯……”小房在信中写道,上大学后学校开展公益活动,自己积极报名参加,还加入了青年志愿者协会,力所能及去帮助身边的人。

“她也在帮别人了。”常小玲欣慰地笑了,这光,传下去了。

17年“月捐”路 一场双向奔赴的温暖

52岁的张妮曾经也是一名“月捐族”。每月15日左右,领到工资后,这位普通的公司职员第一时间就拿出二三百元,给她资助的学生送现金或转账,这样的善举持续了17年。

9月4日,在西安市土门附近,张妮在回家途中,接到延安市子长市女孩娇娇母亲刘女士的视频电话。看到记者来访,视频那头的刘女士哽咽道:“张妮是我们家的大恩人。”

7年前,得知娇娇考上重点大学但家庭困难,张妮便决定每月资助娇娇300元生活费。

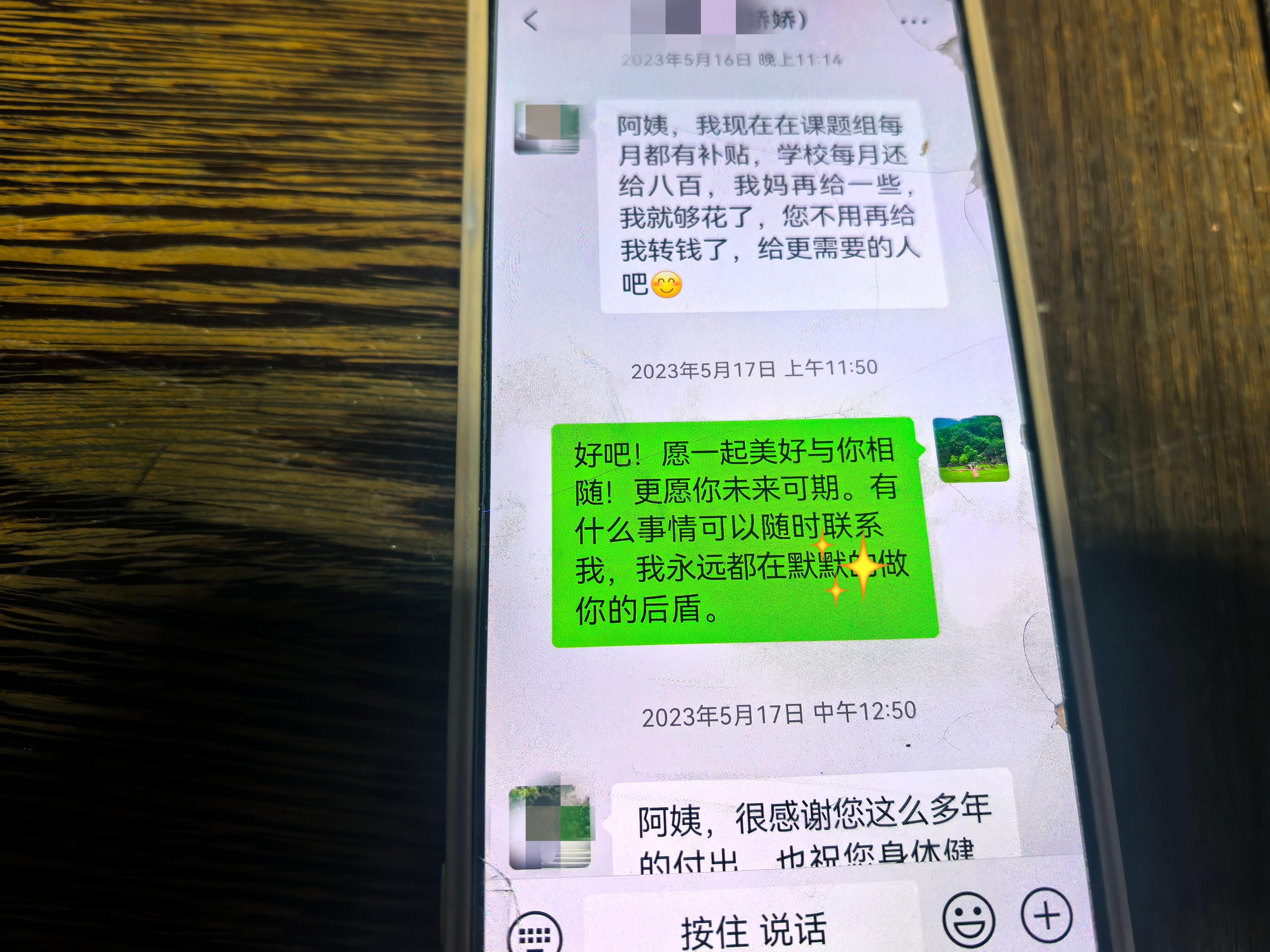

两年前的一条消息,让张妮至今念念不忘:“阿姨,我现在在课题组有补贴……我够花了,您不用再转钱了,给更需要的人吧。”

发信息的人是娇娇,也是她最后一位“月捐”帮助的学生,孩子勤奋刻苦,被保送攻读硕士研究生了。

张妮的“月捐之路”始于2006年。当时,她在媒体上看到西安市长安区寒门学子小王的故事:他和哥哥同时考上大学,家庭拮据,父亲犯了愁。

“张妮姐主动联系我,每月资助200元生活费,给了我们很大的帮助。”如今在一家总部位于上海的公司工作的小王,在电话中回忆起往事,声音中透着感激之情。

其实当年刚开始资助不久,张妮所在的企业倒闭,她有一段时间每月仅领400元的失业金,但是依然坚持每月拿出200元善款。好在没多久,她又重新找到了工作。

小王本科毕业,4年资助结束。但这份情谊未断——每年春节回西安,他必去看望张妮,就像走亲戚一样。父亲王先生,每年也会联系张妮拉家常。

这份感动,也让张妮把“月捐”变成了一种习惯。2010年到2014年期间,她每月捐款200元。随着物价上涨,从2015年开始到2023年,她坚持每月捐款300元。17年200多次月捐,先后帮助4位困难学子顺利完成大学学业。

“之所以每月捐款,一方面是我的工资不高,一下子拿不出太多;另一方面,也便于受助学生合理安排生活费。”张妮说,她愿在自己力所能及的范围内,为身处困境的人提供一份帮助,点亮一份希望。

2023年,张妮退休了,每月退休金不到2000元,无法再进行“月捐”。“但我还能做点事。”她笑道,如今,她继续按学期资助一名铜川的学子。

慈善 是一种生活方式

在西安,像常小玲、张妮这样的普通人还有很多,“橙子妈”每月捐款300元资助安康市汉滨区的小靖,陆璟每月捐赠200元帮助商洛市丹凤县的小晨……

邱华是陕西省慈善协会志愿者总队副队长。她说:“我们身边有很多爱心人士和志愿者,他们虽然不富裕,却坚持‘日捐’‘月捐’,善款从1元到几百元不等,把慈善当成了一种生活方式。”

聚沙成塔,汇爱成河,凡人善举照亮了受助者前行的路。

9月5日是中华慈善日。但对他们而言,每一天,都是“慈善日”。

文/图 本报记者 姬娜