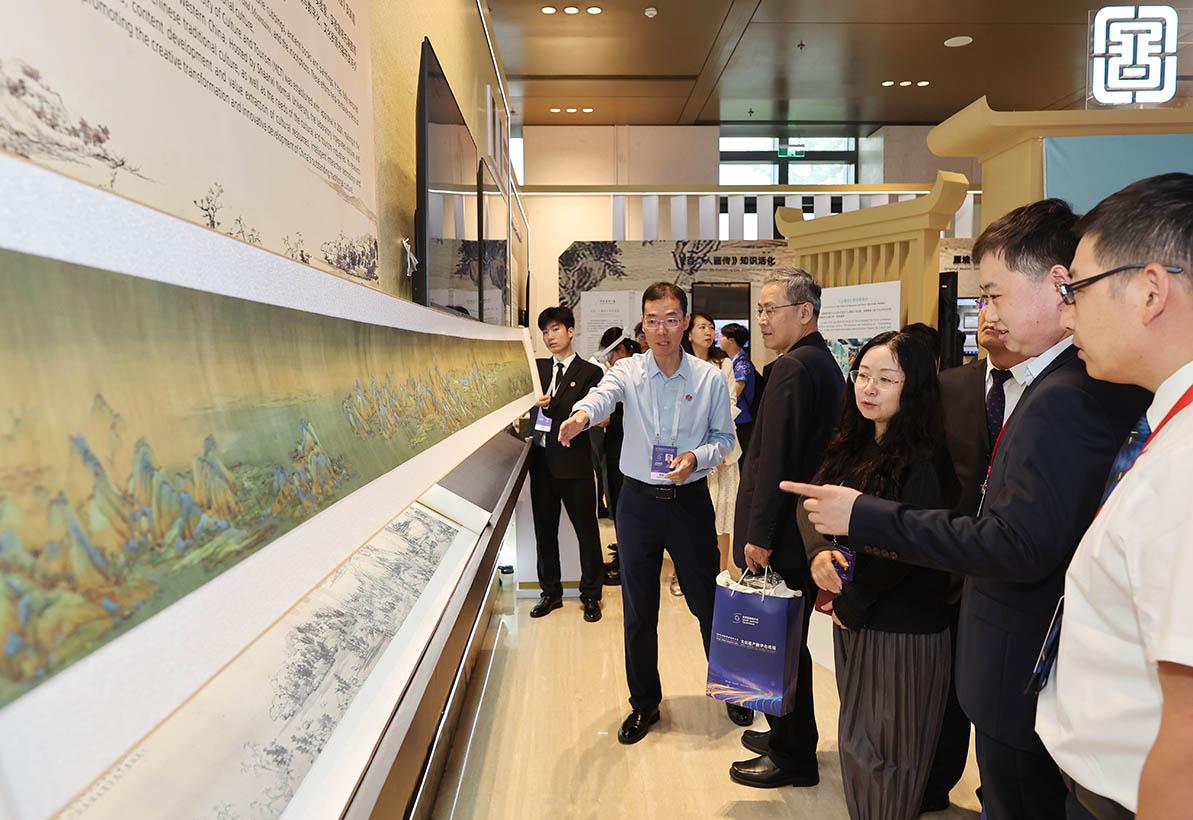

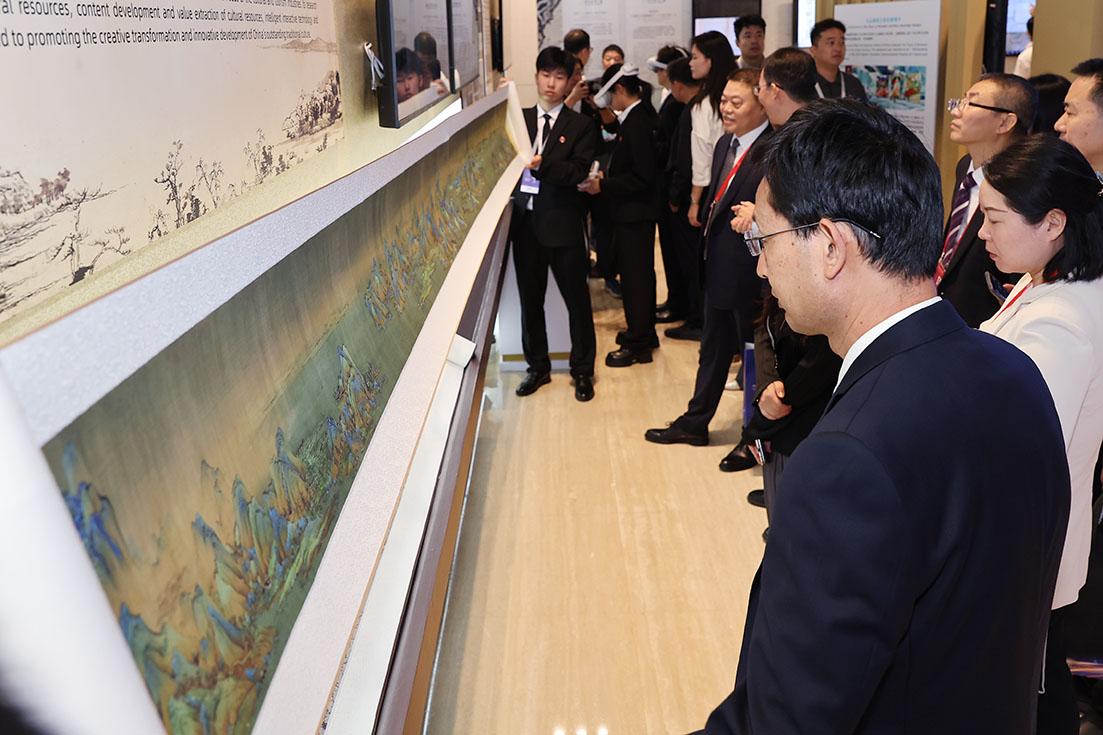

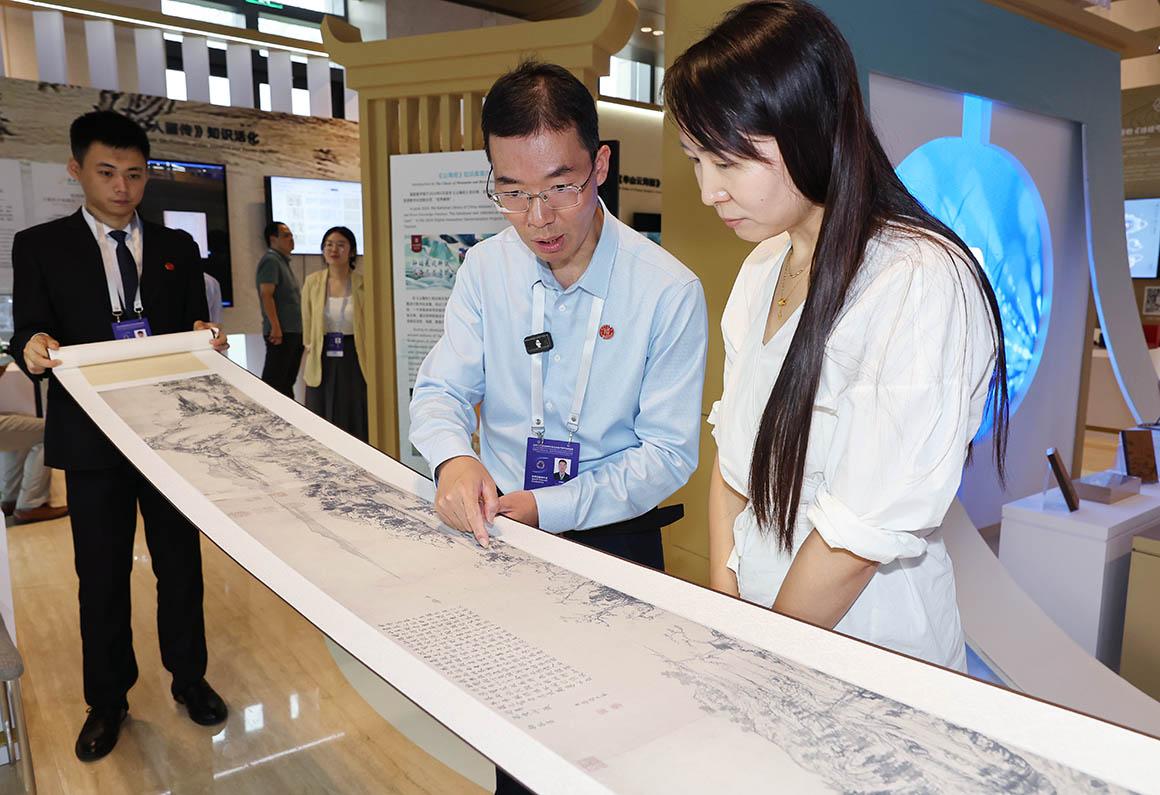

三秦都市报-三秦网讯(记者 石喻涵 马昭)2025年世界互联网大会文化遗产数字化精品展中,陕西师范大学的两名同学展示了一幅完整的《千里江山图》。山峦的青、江水的碧层层递进,曾因岁月侵蚀断裂的笔触被自然衔接。这背后,得益于现代科技的加持。

陕西师范大学计算机科学学院副教授孙增国介绍,通过AI技术,团队目前已成功修复《富春山居图》《千里江山图》等代表性文化遗产,用科技为文化传承注入新活力。

在孙增国看来,书法绘画是中华优秀传统文化的重要载体,而团队成员的计算机专业背景,让他们看到了AI技术与文旅领域融合的可能。“我们希望用现代科技这把‘钥匙’,打开文化遗产修复与传承的新大门。”

在修复实践中,团队针对不同古画的破损情况,研发出专属技术方案。对于明代被烧毁、现存部分一分为二的《富春山居图》,团队通过考证找到明代画家沈周的完整临摹版,借鉴其山水轮廓、房屋形态,同时学习流传真迹的笔触、墨色与皴法,在AI层面实现了画作缺失部分的首次完整修复。

而面对宋徽宗时期王希孟创作的绢本画《千里江山图》,因年代久远出现的糟朽裂纹与严重褪色问题,团队则研发出三大模型——通过色彩重建模型,参照同时代同风格画作及现代临摹作品,让古画青绿底色重焕光彩;借助无损检测模型,精准定位裂纹位置;再以修复模型将裂口周围完整区域自然填充至裂口,确保修复后画面平滑连贯。

“修复难度不同,耗时也差异显著。”孙增国表示,《千里江山图》这类仅需修复裂纹的作品,前后需数月;而《富春山居图》这类需补全烧毁部分的画作,因无直接参考信息,修复耗时长达一年多。

目前,团队的AI修复技术已积累丰富经验,模型建设初步完善。孙教授透露,下一步团队计划引入计算机大模型多模态技术,实现更具交互性的“可控修复”;同时正与多家美术馆、博物馆及文博文旅单位接洽,探索技术商业化转化路径,推动科研成果落地,让AI修复技术在更广阔的文化传承领域发挥作用。