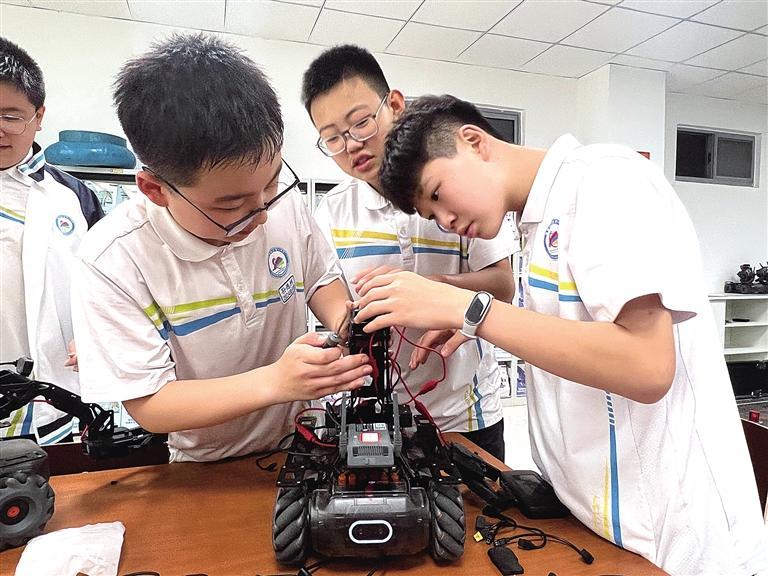

9月12日,在延安市新区第一中学的人工智能社团活动室,学生在修理模型。 本报通讯员 方大燕摄

本报通讯员 方大燕 拓浪浪

9月12日,在延安市新区第一中学的人工智能社团活动室里,初二(7)班学生李佳泽盯着屏幕,手指在键盘上快速敲击,屏幕里的编程模型完成了一套连贯动作。“我刚编写的‘扭腰反击’动作,能让编程模型在模拟射击场景中更精准地完成任务,助力‘歼灭’目标!”他的话音刚落,身旁的同学便凑过来,睁大眼睛盯着界面。

“要是把模型的反应延迟再缩短0.5秒,会不会更接近实战场景?”延安市新区第一中学创客社团、人工智能社团指导教师梁敏俯下身,指着代码里的参数模块提出建议。

电脑屏幕上的模拟射击画面不断刷新,编程软件的指令声、学生的讨论声交织在一起。“同学们,咱们复盘一下刚才的测试,哪些地方能优化,大家还有什么新创意想尝试?”梁敏召集大家围坐在一起讨论。

“‘扭腰反击’的精准度没问题,但模型启动时会卡顿,可能是代码加载逻辑需要调整”“可以结合物理课上学的惯性知识,优化模型躲避动作的轨迹”“要是能加个实时数据面板,显示命中率和反应时间,就能更清楚效果如何了”……学生们纷纷说出自己的想法。

“中小学阶段加强科学教育是提升学生科学素养的重要举措。”教师李萍说,为了培养学生的科学素养和创新思维,课堂上,她经常鼓励学生大胆提问、亲手实验,从实践中发现科学的奥秘。

随着AI技术的发展,李萍对科技带来的教学变革感受尤为深刻。她说,数字教育云平台能根据学生试卷记录学生学习轨迹,精准定位每个孩子的知识漏洞,助力学生更好成长。

如今,这所学校还在持续探索科技与教育融合的新路径。“科技不是教育的附加项,而是推动教育高质量发展的‘核心引擎’。”延安市新区第一中学副校长白雪表示,学校将继续以科技为翼,搭建创新实践平台,助力学生全面发展。