1964年秋天,随着一声长鸣,一列神秘的火车从青海出发,向新疆的戈壁滩驶去。专列沿途的警卫部署按国家最高元首级标准执行。专列沿线都由公安干警警戒;铁路沿线检查用的铁锤都换成铜锤,以免产生火花;专列经过时,横跨铁路上的高压电暂停供电。

这列神秘列车里装的其实是 “邱小姐” 的零部件。“邱小姐”是在青海221基地先组装,检查合格后再分拆,运往新疆马兰试验基地,到那里再重新装配好进行试爆。

当时设计的原子弹,是一个球形的装置,科研人员给它取了“球”的谐音——“邱”,形象又低调,“邱小姐”由此作为口头暗语使用。

在运送零部件的这批人里面,有一个人格外紧张。

原二二一厂公安局局长 陶瑞滨:我在保卫组,交给我一个中子源,两个球装在一个小皮箱里,需要安全、万无一失地护送到核试验场。

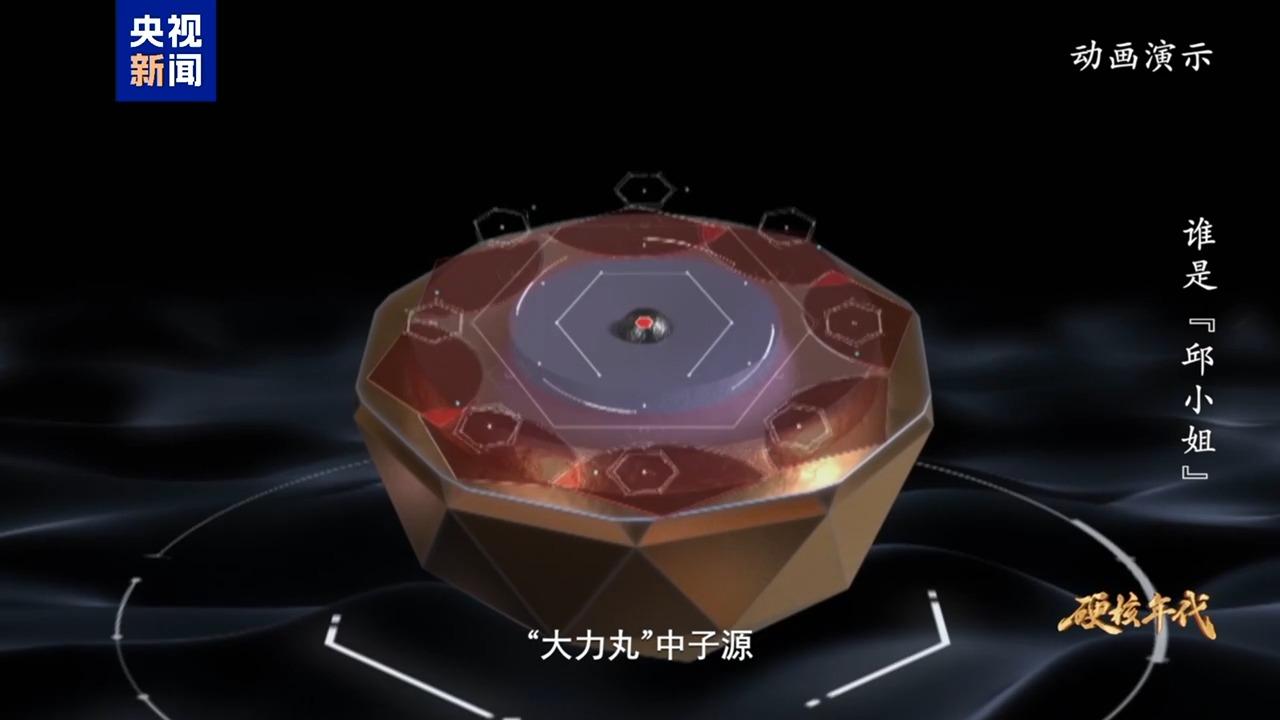

原子弹核心部分是圆球,核心里面还有核心,里面的东西叫“大力丸”。“大力丸”中子源,是引发核裂变反应的点火装置,中子源对原子弹至关重要,它是“邱小姐”的“心脏”—— 没有 “大力丸”,核爆炸就成了空谈。

这是关乎国家命运的小球,所有人十年磨一剑的努力,在这一刻交付到陶瑞滨手中。

陶瑞滨:当时为了保密,大家都“不吭气”,火车灯不开,就靠车站的灯光照着。翻过天山,再到马兰,我怕震动影响球,就抱着它。

陶瑞滨脑海里始终回响着那句话——万无一失地将中子源护送到马兰基地。为此,他的手臂不曾有一丝放松。

经过多个小时路途,队伍终于到达目的地。而陶瑞滨托举箱子的手臂已经难以动弹。

“邱小姐” 的零部件抵达马兰基地后,新中国首次核试验随即在绝密状态下进入倒计时。为严守试验机密,整个核试验体系围绕 “邱小姐” 衍生出一套特殊密语系统,“穿衣” 便是其中之一 —— 它指的正是将零散部件装配成完整原子弹的关键操作。

所有部件有序到场,内球组装安排在夜间进行。陶瑞滨接到命令,要将中子源护送到1公里外的总装室。这1公里,陶瑞滨他们三人走得异常小心,所有人的注意力都放在陶瑞滨手里的小盒子上。

陶瑞滨:那天晚上天气不好,黑云密布。中子源放在保密室的铁皮柜里,要拿到地下总装室去。三个人横着一排,我在中间抱着中子源,把这个“中子球”装到里面,我们的任务就完成了。

这只是给 “邱小姐” 穿衣的第一步,接下来黄克骥还要接着完成后续的“穿衣”工序。早在一个月前,他就乘专列抵达马兰基地——由于装配车间位于地下,他和团队需提前来此适应环境,开展 “练兵”。

负责总装的黄克骥,每天看图纸、熟悉工艺,用模拟材料反复练兵。正式装配那天,他是主操作手。他们在黄昏时分装完了第一颗原子弹。