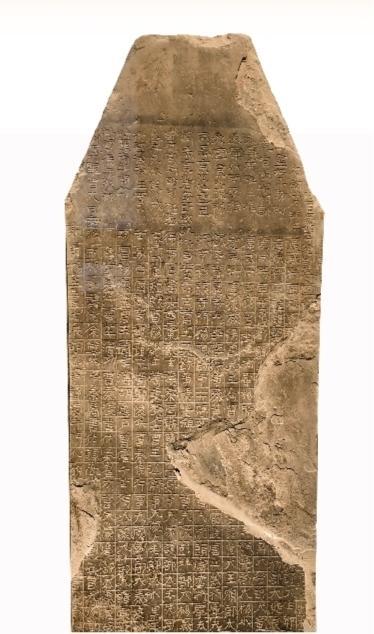

广武将军碑碑阳。

10月29日,西安碑林博物馆讲解员韩雪介绍广武将军碑的相关情况。

10月29日,游客在观看广武将军碑。

扫描二维码了解广武将军碑

姓名:广武将军碑

等级:国家一级文物

出生时间:前秦

出土地:渭南市白水县南彭衙村寒崇寺

年龄:1600多岁

户籍登记时间:1920年

现住址:西安碑林博物馆

本报记者 赵茁轶文/图

穿越1600余年的历史烟云,它仍以独特的书法魅力引人瞩目。它就是被书法大师于右任盛赞,并与姚伯多造像碑、慕容恩碑并称为“秦中三绝碑”的广武将军碑。

这方曾一度湮没于历史的长河,后又重现于世的珍贵碑刻,身世格外传奇。

作为隶楷演变的“活化石”,广武将军碑的书风既保留隶书的深沉厚重,又初现楷书的挺拔峻峭。

壹 身世坎坷 至宝终现世

广武将军碑又称立界山石祠碑或张产碑。全碑通高176厘米,宽72厘米,碑额刻有“立界山石祠”5个字。由于碑文正文第一行最末有“广武将军”的字样,人们通常称其为广武将军碑。该碑碑阳17行,碑阴18行。

广武将军碑未见于明代之前的各种金石著录,到明末清初,才有少量拓本传世。清代乾隆初年,这块碑石下落不明。据清乾嘉时期的《关中金石记》诸书记载,此碑原存于陕西省宜君县。后来,许多人在宜君县一带苦苦寻找,却求而不得。大多数人认为广武将军碑已经佚失。于右任曾遍访宜君,四处搜寻,可惜依然没有广武将军碑的下落。

故事的转折点发生在1920年。这一年,人们意外在陕西渭南白水县南彭衙村寒崇寺内发现了广武将军碑。不久,有人得到一套广武将军碑的拓本,并将其送给了于右任。于右任喜不自胜,写下《广武将军碑复出土歌》《纪广武将军碑》等诗。

“广武碑何处,彭衙认藓痕。地当仓圣庙,石在史官村……”这首《纪广武将军碑》记述了碑石的寻觅经过、复出地点、碑刻价值等信息。

后来,广武将军碑被移到白水仓颉庙,藏在仓颉庙影壁内。同年,西安的碑帖商谢秀峰来到渭南市澄城县求拓北魏的晖福寺碑,遭到了拒绝。谢秀峰屡屡碰壁,走到了仓颉庙,听闻广武将军碑藏于此处,便匆匆洗碑,连夜拓出数十份。

广武将军碑被人多次偷拓后,有人将碑石转藏到了白水县的纵目镇小学。直到1972年,这块身世传奇的碑石终于被移置西安碑林妥善保存,现存西安碑林博物馆第三展室内。

贰 意蕴深沉 碑文藏历史

广武将军碑于前秦苻坚建元四年(公元368年)立。

前秦是氐族人建立的政权,也是十六国中最强大的国家。前秦所在地为战国时期秦国故地,因此以“秦”为国号。后来为了区别其他以“秦”为国号的政权,史称前秦。

前秦第三位皇帝苻坚对汉文化非常重视,广武将军碑就诞生于这样的历史际遇下。苻坚在位时期推崇儒学,知人善任,由王猛等人辅政,朝政稳固,国势强盛。

这一时期的前秦曾被评价为“关陇清晏,百姓丰乐”。淝水之战后,前秦大军“风声鹤唳”“草木皆兵”。前秦自此走向衰落。

广武将军碑与邓太尉祠碑,是目前发现的前秦仅存的两方石碑。

10月29日,西安碑林博物馆讲解员韩雪介绍,广武将军碑原是一方界碑。碑阳正文分为三部分。第一部分为碑主家世、事业和履历情况。第二部分为碑主会同当地显要,与冯翊将军、抚夷将军等人划分疆界的经过,以及自己疆界内的部族、吏民的情况。第三部分为相关铭文。

碑刻内容包含官职的设置、部族的分布等信息,现在残存的134个题名中还包含了大量的官职名称,比如部大、酋大、广武、建武、广威、鹰扬等。此外,碑文中还有大量少数民族姓氏,如夫蒙、同蹄等。这些信息为研究当时的地域疆界、官员配置、民族融合等情况提供了珍贵的参考资料。

广武将军碑所记的将军,其姓已不可辨认。清代学者洪颐煊在书中记载:“碑已残泐。前叙其先世,次叙其政绩,末有官名疆界,似是纪功立界之碑。”

前秦石刻极少。广武将军碑的艺术价值、史料价值和稀缺性,使其成为世间罕有的珍品。

叁 自成一派 融隶楷之变

康有为曾评价广武将军碑:“北碑近新出土以此为古雅第一……惟碑为符(又作“苻”)秦建元四年,去王右军《兰亭》仅十二年,故字多隶体……此拓有碑额,碑阴尤为完美。碑阴字似流沙坠简,古逸至矣。”

康有为提到广武将军碑晚王羲之《兰亭序》12年(实际应为15年)。广武将军碑刻石的时期属于中国书法史上承前启后、风格多样的时期。一方面,以王羲之为代表的东晋文人墨客向往“江左流美”的书风;另一方面,隶书向楷书过渡的碑刻形成了既有别于东汉隶书碑刻,又有别于北魏碑刻的特殊风格。后者以广武将军碑最为奇特,这块碑刻融楷书、隶书于一体,康有为赞其“为关中楷隶冠”。

广武将军碑刻石的时期,正是汉字由隶书向楷书演进的关键过渡阶段。碑文整体风格以隶书为基本框架,已初步展现出楷书的笔意特征,形成了“隶为形、楷为意”的独特审美取向。金石学家姚华为此碑题跋:“于《爨宝子碑》见古隶之结局,于《张产碑》见今隶之开宗。”这种承前启后的书体特征,赋予了该碑古朴稚拙的艺术韵味。

在笔法层面,广武将军碑上的文字打破了正体隶书的既定风格,已初现楷体样式,但在横向笔画收尾处,部分字样仍保留隶书中特有上挑的走势。同时,这些文字还初现楷书提按分明、纵向发展的笔势特征。具体而言,横画起笔多采用藏锋入纸,部分字样收笔处仍保留隶书特有的“雁尾”波挑;在捺画处理上则显现出方折笔意,转折处多运用圆转笔法,还融入了篆书的笔意遗韵。结构上,广武将军碑的字形整体疏朗宽广,重心沉稳,延续了隶书的朴厚气质,但在部分笔画如竖钩的顿挫处理上,已明显呈现出楷书的雏形。

广武将军碑的碑文书写恣肆率真,线条细劲匀畅,既保留了隶书笔法的沉厚质感,又融入了其他字体书写时的流动韵味,充分体现了书写者力图突破程式化隶书规范的艺术追求。

特别值得注意的是,碑文虽镌刻于预先划定的方形界格之内,但字势却不受拘束,或倚侧取势,或大小参差,形成了自然的构图。这种“在规范中追求自由”的章法处理,既契合官方碑刻所需的庄重感,又流露出随性书写的率真气质,成为古代碑版中别具一格的布局范式。

碑侧的文字因无界格约束,书写者打破了传统的纵成行、横成列的章法规则。碑侧的书体自由随意,结构自然多变,书风呈现出一种质朴而不加修饰的特征。这一实例为前秦书法的研究提供了珍贵的实物资料。

1949年后,广武将军碑基本不再进行拓印,目前流传的拓本多为民国时期所制,存世拓片尤为珍贵。