编者按:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80多年前,美国“飞虎队”与中国军民在并肩抗战过程中,为打破日本对华战略物资封锁,开辟了穿越喜马拉雅山的航线——驼峰航线。因为飞行难度极大,也被称为“死亡航线”:恶劣的气象条件,复杂的地形,加之敌机的拦截,1000多名中美机组人员在这条航线上壮烈牺牲,遗骨散落在冰川雪峰之间。2015年,新华社记者姜帆带领一支队伍走进西藏的莽莽深山,去寻找一架坠毁在冰川上的“驼峰航线”运输机……

今年是抗战胜利80周年,这一重要历史节点引发了人们对抗战历史的广泛关注——在回顾、纪念的同时,更自豪于和平力量的崛起,深感传承使命的厚重。

不久前,四川建川博物馆的工作人员次仁对我说:最近一段时间,我们10年前一起带回的那些展品前,参观者络绎不绝,其中有一名8岁的小朋友在参观过“驼峰航线”运输机残骸后问他:“叔叔,咱们的运-20能飞‘驼峰航线’吗?”

“当然可以!”次仁非常肯定地回答。“驼峰航线”跨越的山脉平均海拔约5000米,最高海拔7000米,这个高度对于当时的运输机来说,是一个极限,而如今,运-20的飞行高度能够轻松达到万米以上。

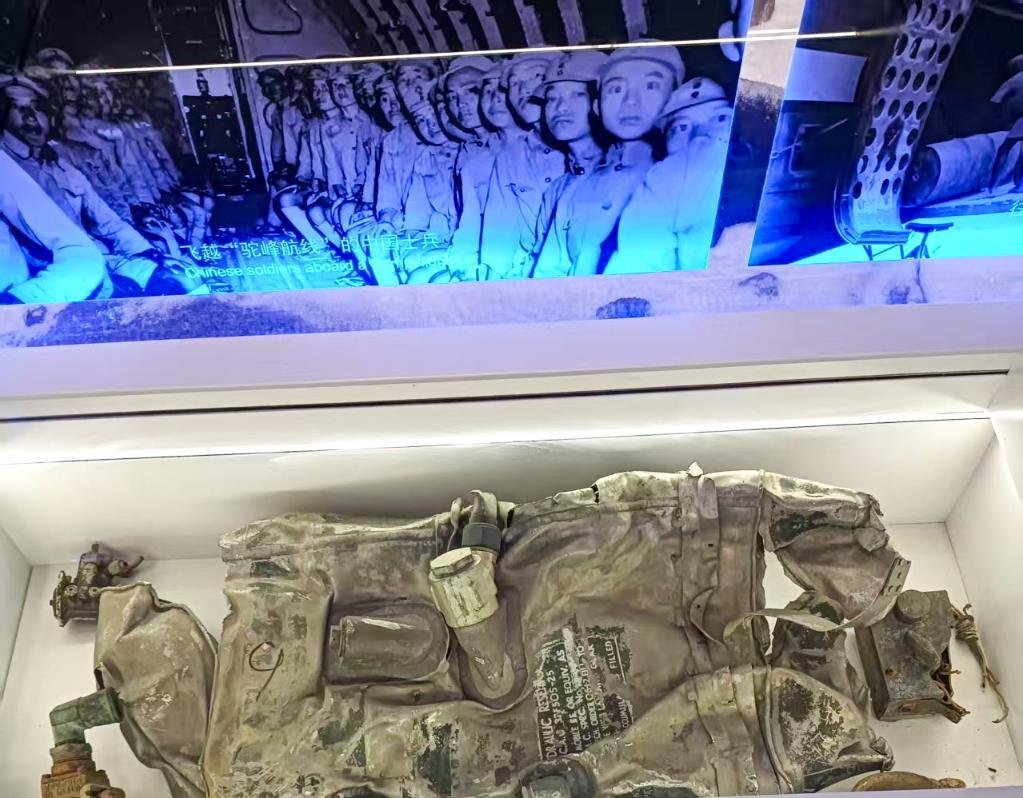

这是建川博物馆收藏展览的一件来自若果冰川的C-87坠机残骸,背景图片名为《飞越“驼峰航线”的中国士兵》(2025年11月6日摄)。 (建川博物馆供图)

小朋友的好奇里,深藏着被80多年前那段悲壮历史激起的拳拳爱国之心;次仁的回答,带着盛世中华的自豪与骄傲;而对我来说,这段有趣的对话则让我的思绪回到10年前,回到那段我和次仁等伙伴一起到遥远冰川上寻找“驼峰航线”运输机残骸的艰辛旅程中。

飞机在飞越被称作“驼峰航线”(资料照片)。

1944年1月31日,驼峰空运总队一架编号为41—23862的C-87型运输机在飞越“驼峰航线”时失踪。1993年,西藏波密县易贡乡藏族群众罗松等人在若果冰川发现了这架失踪近50年的C-87运输机残骸和机组人员遗体。此后,5位机组人员的遗骸得以归葬故里,运输机残骸则一直被留在海拔4200米的冰川上。

被留在西藏林芝波密县若果冰川上的驼峰航线C-87运输机发动机(2015年8月5日摄)。

2015年,为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,新华社与建川博物馆合作,策划了一场主题为“铭记·致敬”的活动。经过2个多月的论证和前期组织,2015年7月31日,我带领一支由新华社和建川博物馆人员、志愿者组成的52人搜寻队伍走进莽莽深山,计划将部分飞机残骸运出深山,赠送给相关博物馆和纪念馆收藏展示。

2015年7月31日,搜寻队开始向若果冰川进发。

前往飞机坠毁地要经过大片的原始森林和冰川。当初罗松等人搬运遗体时,骡马尚可通行,历经自然变迁,多年后几乎无路可走。我们经历了长达6天的野外徒步才抵达目的地,其间穿过不见阳光的密林,越过湍急的大河,攀过险峻的峭壁,蹚过冰冷的沼泽,走过悬崖边宽度仅可容脚的小路,翻过令人绝望的冰碛带……艰难的过程至今仍历历在目。

2015年7月31日,搜寻队在前往若果冰川的路上用滑索过河。

2015年8月1日,搜寻队成员胡志洋(前)等在前往若果冰川的路上。

2015年8月2日,姜帆(前中)和搜寻队成员张瑾(前右)、胡志洋(前左)等在前往若果冰川的路上。 新华社发(李芳宇 摄)

2015年8月3日,搜寻队在前往若果冰川的路上。 新华社发

2015年8月4日,搜寻队在前往若果冰川的路上。 新华社发(张瑾 摄)

8月5日,徒步进山的第6天,队伍从营地跋涉8公里后,于上午抵达若果冰川下缘冰碛,从这里再走约6公里的冰碛石头路就可以抵达坠机地点。但我们不是要翻越山丘,而是要走过亘古不化的冰川上覆盖着或厚或薄的碎石,每块石头都可能移动,比起小石块来说,看似稳固的大石块更可能是陷阱……石下是冰,冰下是冰川融水,我们仿佛走在一根巨大的正在融化的“巧克力雪糕”上,步步惊心。

2015年8月5日,搜寻队在若果冰川的破碎地形上艰难行进。

走在因为融水而危机四伏的冰川上,最直观的感觉却是热和渴:冰体的塌陷造就了一个又一个覆盖碛石的冰山头,破碎的地形让人的体能消耗堪比走沙丘,随身带的水早喝光了,融水形成的溪流听声音近在咫尺,但隔着刀削似的冰脊喝不到。炙热的太阳顶在头上,我们仿佛成了“涸辙之鲋”,偶尔见到石缝有水就要趴下喝上几口,这是纯粹的冰川水,混着泥沙,却无比甘爽。

2015年8月5日,建川博物馆志愿者次仁(前右)与几位搜寻队成员在若果冰川一个融化的冰洞处合影。

然而,当我们抵达坠机现场时,一切付出都已值得:几百块见证过战争风云、经历过岁月和风霜洗礼的飞机残骸静静地躺在冰碛上,仿佛诉说着历史的沧桑。亲眼看到残骸的那一刻,许多人都流下了泪。

经过细致搜寻,我们甚至还找到了部分先前没有被发现的机组人员遗骸。

2015年8月5日,搜寻队在若果冰川上检查部分坠机遗物。 新华社发(李芳宇 摄)

2015年8月5日,搜寻队在海拔4200米的地方收集残骸。

在西藏林芝波密县若果冰川,驼峰航线C-87运输机起落架静静地躺在冰碛上。(2015年8月5日摄)。

当时有回忆文章记载,1994年美国人到现场搜寻遗骸时根据现场遗留的物品推断,有一位机组人员在坠机后并没有当场死亡,还挣扎着用金属笔在机舱碎片上写下了一段文字,内容应该是“滤波器故障”。这块见证当年悲壮历史的碎片后来被带回了美国,而相关的场景被建川博物馆复原。

这是建川博物馆复现的C-87坠机场景(2025年11月6日摄)。(建川博物馆供图)

这个当时没有立即死去的战士,在这里经历了怎样的痛苦和绝望?在冰天雪地中独自等待死亡,他最后想的到底是什么?⋯⋯来到现场,我突然感到为这些英勇牺牲的壮士们做点什么成了一种责任,之前的所有艰辛也都有了更大的意义。

2015年8月5日下午4点左右,现场文物收集和拍摄工作已经结束,我与搜寻队成员李和平、童青松等人走在下撤队伍的最后,心情无比轻松。然而数分钟之后,步话机里传来的消息却让我的心一下子从云端沉入谷底。队员倪坚呼叫我说:“姜帆,我在湖边,情况很不好!”

倪坚当时48岁,曾多次进藏,探路时也经历了4天4夜的徒步和野营,因此虽然他此次进山后状态不是很好,但并没有引起他自己和大家的重视。当天上午,他坚持走到海拔近4000米的一个冰洞,感觉实在无法支撑下去,才在另一位队员的陪伴下开始下撤。

大概半个小时后,我找到了倪坚,发现他5个多小时才下撤不到2公里,躺在冰川下湖边滑坡带的一块石头上,胸闷,浑身无力,几乎无法动弹。我判断他可能罹患高原肺水肿,当即通过卫星电话与在山外负责指挥的同事取得联系,请他们马上联络救援力量。随后大家商定:当时在场队员分为两队,一队背负所有文物与辎重,先行赶往营地,再组织人力回援;另一队由我带领,在向导罗松的帮助下,指挥5位最强壮的当地志愿者轮流背负倪坚下撤。

2015年8月5日,搜寻队员向后方汇报求援。新华社发

这是一条总长只有10公里,却漫长到令人绝望的路。湖边路完全在滑坡带上,上方是不稳定的碎石带,下方则是连绵不绝的大石堆,经过一天的奔波,体力已基本被耗尽我们就这样轮流背着体重80多公斤的同伴在破碎地形上前行……

晚上8点多,大约4公里长的湖边滑坡路终于走完了,进入丛林路段,“路况”好了一些,然而天黑了,又开始下雨,由于没有预计到要赶夜路,我们身边的照明器材只有3只手电筒和每个人的手机。此时在密林中行进简直就是噩梦,连下一脚踩在哪里都看不清楚。午夜,我们才终于赶回了营地。此后半年中,我梦里仍会经常出现黑夜里在密林中行走的情景。

拔营下撤时,情况更坏了。雨下个不停,倪坚已经连说话都没有力气了,补给也已不多。此时距离走出大山还有50公里。路上我们得到山外同事的回复:山谷里全是乱流,直升飞机救援完全没有可能,但波密县人民医院的医生已在进山途中。据此我决定:我、童青松、罗松等13人组成救护团队,携带必备的辎重和所有的给养,采取一切可能的手段,押后护送倪坚出山;其他人携带文物,急行军到预设的补给点加拉巴冬河,尽速出山。

为了给倪坚以信心,我一直鼓励他:“你是在战斗,活着就是胜利!”“你不走出去,我绝对不出去!”

2015年8月6日,搜寻队队员用简易担架抬着倪坚冒雨下撤(视频截图)。新华社发

2015年8月6日,搜寻队队员胡志洋冒雨趟水下撤(视频截图)。新华社发

2015年8月6日,搜寻队队员冒雨沿易贡河下撤(视频截图)。新华社发

经过了饥饿、潮湿、寒冷、疲劳、病痛乃至地震和滑坡的重重考验,两支队伍先后于8月8日和8月9日走出大山,安然回到易贡乡。在这个过程中,队伍中每个人都成为我心中的英雄:没有他们的不离不弃,就没有队伍的完整和安全。

“经历了生死,才更能理解‘驼峰精神’,才更明白当年那些飞行员甘冒巨大的危险甚至失去生命为抗战运送物资是多么伟大。我们的行动也是对他们的致敬。”倪坚对我说。

2015年8月10日,走出大山后,部分队员与倪坚(后排左五)合影。 新华社记者 江宏景 摄

2015年8月16日,一场名为“折翼——寻找‘C-87’致敬展”的大型展览在四川建川博物馆开幕;10月22日,飞行员遗骸被移交美方;如今,这些文物由中国人民抗日战争纪念馆、建川博物馆收藏展示,已先后有上百万人次参观,其中包括当年飞过这条航线的老兵……

2015年8月16日,观众在四川建川博物馆观看《折翼——找寻C-87》大型图片装置展。 新华社发

这是2015年8月16日拍摄的《折翼——找寻C-87》大型图片装置展中展出的100件飞行员头盔展品,寓意向“驼峰航线”飞行中牺牲的飞行员致敬。新华社发

2015年10月22日,“二战援华美军骸骨移交仪式”在四川建川博物馆举行,来自美方的代表团把在西藏林芝波密县易贡乡若果冰川沉睡72年的“驼峰航线”美国飞行员遗骸接回家,图为美方工作人员怀抱“驼峰航线”美军骸骨盒。 新华社记者 薛玉斌 摄

这是被建川博物馆收藏展览的一件来自若果冰川的C-87坠机残骸(2025年11月6日摄)(建川博物馆供图)

我常常在想,十年前我们历尽艰辛做的这件事,到底值不值得?

答案是肯定的。

与当年“驼峰航线”的飞行员们唱着欢快军歌、大笑着钻进被称为“飞行棺材”的运输机冲入云霄的豪情相比,我们所做的事微不足道,仅仅是一份致敬和铭记,但只有铭记历史,才能更真切地珍爱和平。