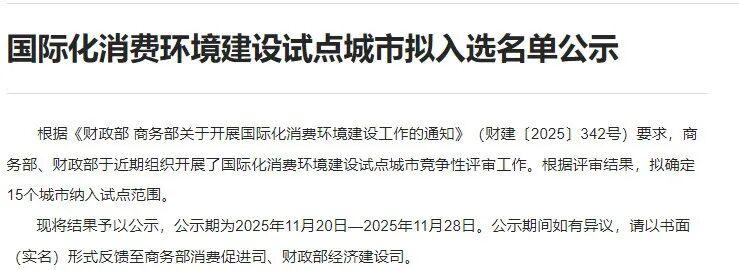

11月20日,商务部官网接连公示两项国家级试点名单——“消费新业态新模式新场景试点城市”与“国际化消费环境建设试点城市”,西安在激烈竞争中双双突围,成为西北地区唯一入选双项试点的城市。 这已是西安今年在消费领域拿下的第三项国家级“认证”,早在6月,西安便已跻身首批“全国零售业创新提升试点城市”行列。 频频在国家消费政策试点中脱颖而出,西安凭借的不仅是深厚的历史文化底蕴,更是在消费领域的创新实力和巨大潜力。 “西安不仅是历史文化名城,更是消费活力之城。”一位观察人士指出,“从大唐不夜城的沉浸式体验到老城根Gpark的年轻潮流文化,西安已经形成了多层次、多元化的消费场景。” 图源:曲江新区 西北唯一双入选 今年9月,商务部与财政部联合发布《关于开展消费新业态新模式新场景试点工作的通知》和《关于开展国际化消费环境建设工作的通知》两份文件,旨在通过差异化路径激发消费潜力。 如今试点名单“靴子落地”,西安双双入选,无疑印证了其在全国消费格局中的特殊地位。 两项试点虽各有侧重,却形成互补的政策合力。其中,消费新业态新模式新场景试点主要着眼于健全首发经济服务体系,创新多元化服务消费场景,推动更多外贸优品进入国内消费市场,培育消费新增长点。 国际化消费环境建设试点则更凸显“国际属性”,以强化“购在中国”品牌为核心,创新国际化、多元化消费场景,提升国际化服务水平,打造更加便捷、舒适的消费环境,吸引境外旅客入境消费。 两项试点相辅相成,共同构成了促进消费升级、扩大国内需求、激活入境消费的“政策组合拳”。 某种程度上,消费试点城市的竞争,实则是一场关于未来消费话语权的争夺。 从政策导向来看,消费新业态新模式新场景试点主要向超大特大城市倾斜。这意味着,入选城市不仅能在政策创新上先行先试,还将获得相应的财政支持。 国际化消费环境建设试点“含金量”更甚。全国仅15个左右名额,且重点向国际消费中心城市倾斜。目前国务院确定的国际消费中心城市仅有上海、北京、广州、天津、重庆五地,此次试点可视为国际消费中心城市的“预备队”。 “这些试点城市代表着中国消费的未来形态。”上述观察人士表示,“西安的入选,既体现了其在西部地区的消费引领作用,也反映出国家在消费布局上对‘一带一路’核心节点城市的战略重视。” 叠加今年6月获批的“全国零售业创新提升试点”,西安已在国家消费战略版图中承担起三重使命。多重认可背后,是顶层对扩大内需实践提供可参考的“西安样本”的期待。 西安的消费底气 西安跻身“双试点”城市之列,印证着这座千年商埠在消费赛道上的厚积薄发。 今年1-9月,西安社会消费品零售总额4151.7亿元,同比增长5.2%,增速高于全国(4.5%)0.7个百分点,在全国15个副省级城市中排名第四。1-10月全市限额以上消费品零售额同比增长6.7%,较1-9月提高1.2个百分点。 支撑这一消费势能的,是国家中心城市的能级支撑与人口结构红利的双重赋能。西安常住人口超1300万、高校资源高度富集,持续为城市商业注入高频而年轻的活力。 消费需求的攀升直接带动商业载体扩容。西安的商业综合体从2020年的69座跃升至2024年的130余座,年均吸引客流近9亿人次,销售额突破500亿元。 空间格局上,西安正逐步构建“主副双核、轴向组团、六片多心支撑”的全域商业体系。其中,钟楼·大南门与小寨·大雁塔两大国际级消费集聚区,已成为引领城市潮流风向的“双引擎”。 更具辨识度的,是西安在商旅文融合赛道上的一系列创新实践。 大唐不夜城以盛唐文化为脉络,将商业业态与沉浸式演艺有机结合;“长安十二时辰”主题街区依托爆款IP,构建出剧情化的唐风市井体验地;西影电影园区依托老厂区工业遗存,塑造出独特的影视文化消费场域。 新业态探索方面,即时零售、首发经济、“一刻钟便民生活圈”精准覆盖等创新举措,展现出这座城市在营造国际化消费环境上的前瞻视野。 国际化消费环境的构建,既需硬件升级更要软实力提升。 截至2025年10月,西安离境退税商店已达164家,较去年激增331%。与之配套的涉外服务软环境也在持续优化,近百个游客服务中心覆盖全城,重点商圈与景区全面推广多语种标识导览,多语种支付指南精准破解境外游客消费障碍。至2024年,大中型商户境外银行卡受理覆盖率已提升至90%,为国际游客构建起便捷友好的消费闭环。 图源:曲江新区 从制度破壁到场景再造,从支付便利到服务升级,西安正以系统化、国际化的视野推进消费生态的整体构建。这也为此次入选国家级试点,奠定了扎实的底气。 据悉,两项试点的政策实施期均为两年。随着政策红利逐步释放,西安有望在消费能级、市场活力与环境品质上实现新一轮跃升,为城市经济注入更充沛的动能。