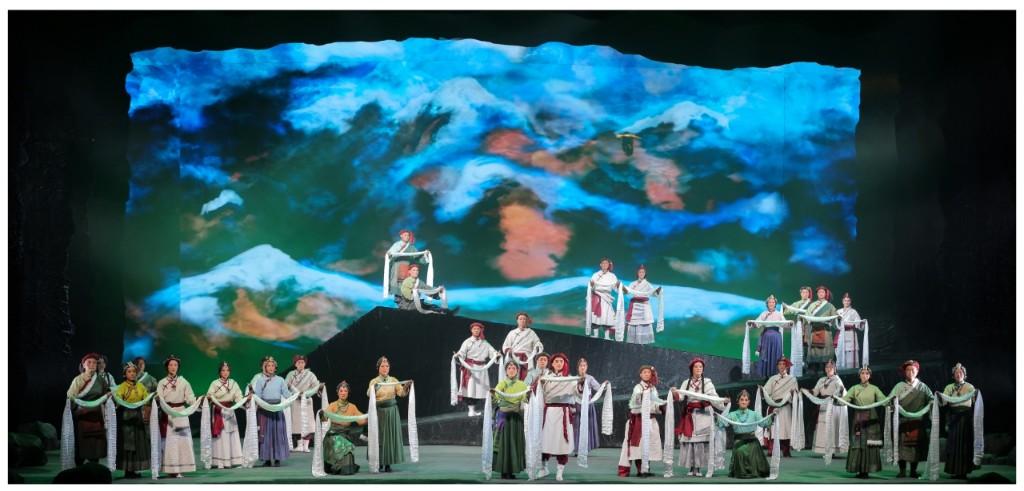

三秦都市报-三秦网讯(记者 夏明勤)7月11日晚,陕西大剧院灯火璀璨,陕西省戏曲研究院出品的秦腔《红河谷》震撼首演。当高亢的秦腔唱腔与悠扬的藏地民歌在剧场交织,当“汉藏同胞携手与英军同归于尽”的悲壮场景通过虚实结合的舞美震撼呈现,全场观众响彻剧场的鼓掌,是对这部熔铸了民族精神与艺术创新的舞台史诗的极大肯定。这场跨越民族、地域而创排的艺术盛宴,不仅标志着秦腔在跨地域题材上的突破,更以戏曲之名,重述了中华民族共同体守望相助的历史记忆。

史诗重构:从银幕到舞台的精神接力

作为冯小宁同名电影的秦腔改编作品,《红河谷》以 1904年“江孜事件”为历史基底,聚焦藏汉儿女丹珠、洛桑、雪儿在抗英斗争中的生死抉择。与电影不同,戏曲版以藏族贵族少女丹珠为核心,将其“敢爱敢恨、舍生取义”的形象推向舞台中央。“从女二号到女一号的调整,不是简单的角色移位,而是为了让民族精神有更具象的载体。”编剧王宏在首演前的访谈中表示。经过五轮剧本打磨、数十次唱腔调整,剧中“打起战鼓喝一声彩,雪山的女儿上天台”等核心唱段既保留秦腔“慷慨激越”的本色,又融入藏地“哭腔”的细腻,让丹珠从个人情爱到民族大义的成长弧光极具感染力。

导演黄定山构建的“双主线交织 + 三重时空”结构成为舞台亮点。物理时空里,藏军“叉子枪”与英军火炮的对峙细节严格参照史料;心理时空通过丹珠亡灵的回忆视角,以“圣湖幻境”等写意场景填补人物内心;象征时空里,白牦牛实体道具与全息投影的雪山圣湖形成对话,隐喻 “战争与和平”的永恒命题。这种结构让观众在剧场的一百五十多分钟里,既触摸到历史的温度,又感受到艺术的张力。

群星闪耀:梅花奖和青春版阵容交相辉映

首演当晚亮相的是“梅花版”阵容。二度梅花奖得主、陕西省戏曲研究院院长李梅饰演的丹珠,以“甩袖”“开打”的秦腔程式演绎贵族少女的刚烈,又以藏地舞蹈的旋转韵律展现雪域儿女的炽烈,尤其在“舍生取义”桥段,她高唱“血水盖不住冰山的洁白,野火烧不尽遍地的干柴”,将民族气节推向高潮。边肖、赵扬武、李军梅、李小青、王航等五位梅花奖得主分别塑造洛桑、雪儿等角色,藏汉青年“沼泽救护”时的默契配合、抗英战场上的背靠背厮杀,通过“唱做念打”的融合进行了鲜明呈现。此外,剧中群戏同样精彩纷呈。年轻演员组成的不屈不挠的藏军,通过秦腔身段动作,展现出藏族战士的英勇无畏。这些群戏场面不仅丰富了舞台表现力,更凸显了“团结御敌”的主题,让观众深切感受到民族抗争的磅礴力量。

值得关注的是,剧中青年演员组成的“青春版”也在首演前的彩排中亮相,“双版本”创排正是为了让民族故事在不同代际观众中都能找到共鸣!李梅说,这种“老带新,AB组”的创作模式已成为研究院人才培养的传统,也已培养出王航、陈黎、杨静等新生代演员。舞台上,老中青演员的精彩演绎交相辉映,为传统秦腔注入全新活力。

艺术破壁:当秦腔板胡遇上扎木聂琴

音乐是跨文化对话的密码。“江孜血战”场景以秦腔“尖板”嫁接热巴鼓节奏,急促的梆子声与藏军战歌“格桑花儿遍地开,日照雪山望乡台”交织,让战场的紧张感穿透耳膜。这些融合在保留秦腔 “苦音”“欢音”特质的基础上,让藏地音乐元素成为情感表达的“催化剂”。

舞美上的小制作大呈现更是让观众惊叹不已。舞台上没有挂满景片也没有堆砌规定场景的大景观,一切为剧情为人物服务,将戏曲传统的留白、写意与现代化相结合,通过灯光、虚拟景象完成“雪山矩阵”在短时间内切换为圣湖、战场等场景,进而完成从洁白到殷红的隐喻的命运转折;“同归于尽”高潮处,演员纵身跃下的瞬间,同步呈现雪山崩塌的影像,配合环绕立体声的声响,让观众沉浸式感受“宁死不屈”的悲壮。

精神回响:从历史深处走来的时代启示

省内外的专家学者看完《红河谷》,一致表示该剧目的创排是“戏曲现代化”的典范实践:“它证明地方剧种完全可以承载全民族题材,用艺术语言讲好中华民族共同体的故事。”

著名导演冯小宁在观看首演后接受采访时表示:“看完心潮澎湃,余音绕梁。”他特别提到国歌中“每个人都被迫发出最后的吼声”这句歌词,并感慨田汉先生为何选用“吼”而不是“喊”“呼”“叫”。作为外行,他认为,“吼”最能代表一个人内心最强烈、最具震撼力的情感表达。而秦腔,正是“吼”的艺术,它让演员通过角色尽情释放最深沉的情感。“今天这样一群中国顶级的民族艺术家奉献出这样一部优秀作品,就像《红河谷》故事背景所在的高原一样,树立起了一座新的艺术高峰。”

著名文艺评论家肖云儒则从内容和形式两个维度对作品给予了高度评价。他表示,《红河谷》展现了国家之爱的崇高、民族之爱的永恒、情感之爱的深情。剧中汉族与藏族之间的深厚情谊,如同血脉相连般坚不可摧;而个人情感的延展也自然过渡到民族情感与国家情怀的升华。他还指出,这是一个充满活力的戏剧创作群体,正在努力为古老的秦腔艺术注入新的生命力:音乐方面在保留秦腔传统的基础上,融入了西藏民歌、陕北民歌等元素,形成多元文化交融的听觉盛宴;动作设计将程式化表演与兄弟民族舞蹈巧妙结合,展现出独特的舞台张力;舞台观念发生显著变化,既有具象化的藏族生活图景、壮丽的高原山川,也有意象化的云彩、高山、雪水等视觉呈现(如开场的“雪水秀”),多层次、多角度打动观众,展现秦腔艺术的创新探索。

当首演的大幕落下,舞台上的白牦牛道具静静伫立,仿佛仍在低吟那句台词:雪山女神生下的孩子里,有三个最要好的兄弟,老大叫黄河,老二叫长江,最小的弟弟叫雅鲁藏布江……这或许正是《红河谷》最深远的意义所在——它将历史的烽烟转化为艺术的明灯,照亮了民族精神代代相传的道路,也为新时代戏曲的创新发展提供了可贵的范本。(省戏曲研究院供图)