本报讯(记者 艾莉)8月20日,西安市委宣传部、市政府新闻办举行“丝路秦声 千年回响”秦腔文化主题新闻发布活动。活动中,西安市文化和旅游局副局长程锐,市文联副主席蔡鑫,西安演艺集团副总经理、中国戏剧梅花奖获得者惠敏莉等通过情况介绍、现场互动等形式展示了西安在秦腔文化艺术方面的传承创新和发展成就。

从剧院到身边 西安秦腔“圈粉”数百万

西安作为省会城市,在传承发展秦腔艺术方面,使命光荣、责任重大,在秦腔艺术传承发展上作出了一定成绩。2023年起,西安增设秦腔院团改革发展补助资金,每年下达市级专项补助资金2550万元。今年起将区县国有院团发展补助资金由550万元提高到900万元,惠民演出每场补助标准也由7000元提高到平均每场1.5万元。今年3月,出台《西安市进一步推动文艺院团高质量发展工作方案》,采取设立市级艺术基金、建立帮扶结对机制、实行“商演+惠民”模式等创新举措,发挥好文艺院团传承发展秦腔艺术的主力军作用。同时,在打好精品创作牌方面,抓好对获批中央及我省艺术基金资助项目的资金支持,按其实际到位金额给予1:1配套补助,2024年配套资金超过1500万元;另一方面,抓好对西安演艺集团的资金支持,每年安排市级专项补助资金1000万元赋能精品创作。推动《陕北往事》《无字碑》《李白长安行》《昭君行》《杨门女将》《逐梦桃花源》等一批精品力作荣获中国戏剧节优秀剧目、全国民营剧团优秀展演剧目、省级“五个一工程”奖等大奖。

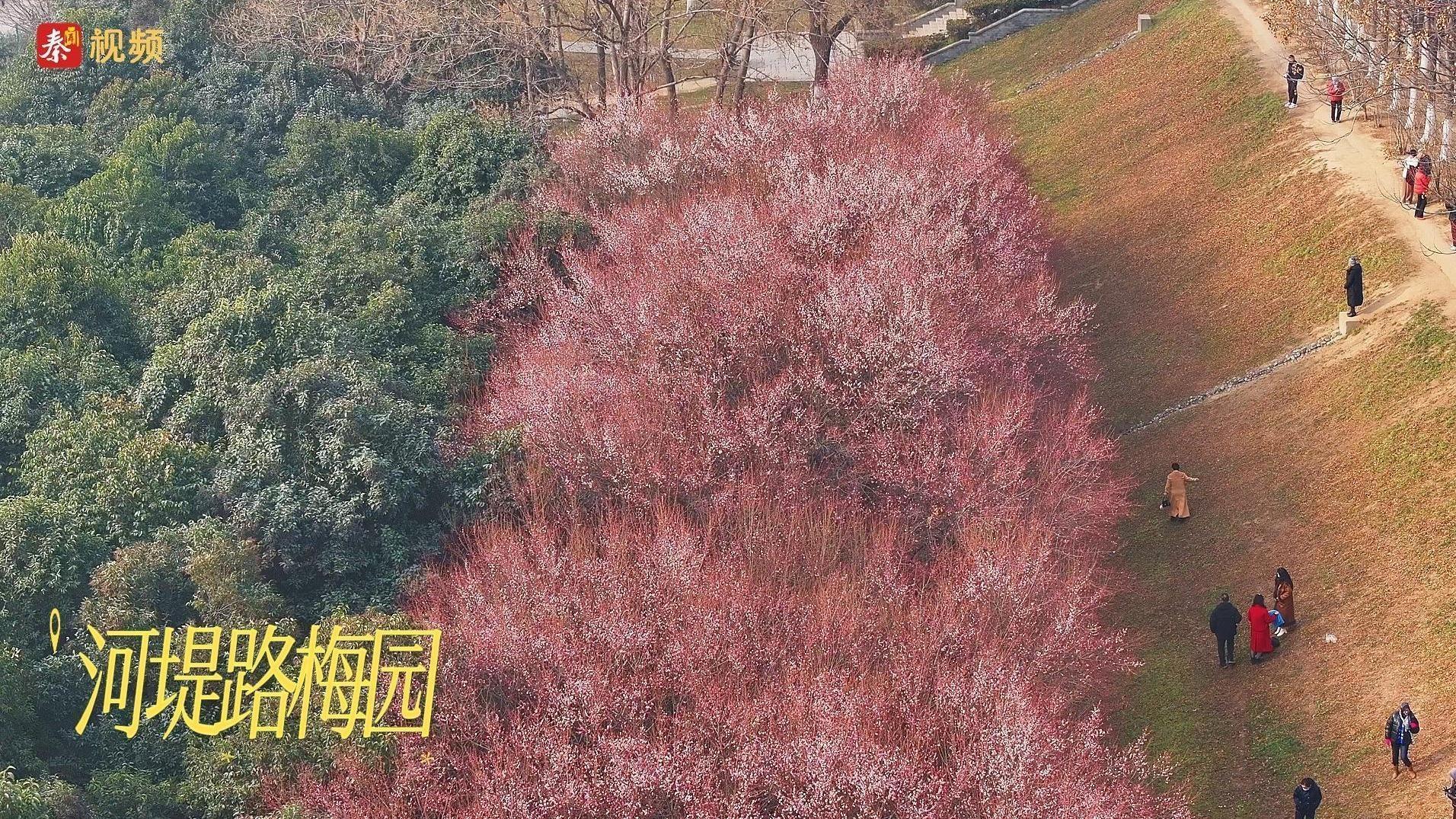

值得欣喜的是,近3年,西安累计开展惠民演出6000余场次,秦腔剧目占比超70%。易俗大剧院、开元大剧院、市工人文化宫等剧院剧场开展专场秦腔惠民演出。开设《西安有戏》《百姓舞台》专栏,举办秦腔戏迷短视频大赛,秦腔视频短剧《火焰驹》开创戏曲竖屏短剧先河。推出3D电影版《三滴血》、秦腔虚拟数字推介官“秦筱雅”,组织区县开展“戏迷达人秀”“戏迷大赛”“秦腔戏迷擂台赛”,深受群众好评。特别是,周至县乡村戏曲大舞台、长安区群众秦腔擂台赛,5000余名群众登台献艺,300余万观众线上线下多个渠道观看,反响热烈、好评如潮。还将在易俗社文化街区、幸福林带广场、青少年活动中心等的基础上继续增设10个左右惠民示范展演点,加快形成“东南西北中 送戏到身边”的秦腔惠民新格局。通过“一带一”“一带多”等形式,实现秦腔艺术代代相承。

秦腔是活态文化遗产 既要“传艺”更要“传德”

惠敏莉作为秦腔非遗代表性传承人,就秦腔“传”与“承”之间的关系,她表示,“传” 就是延续秦腔的基因,“承”则是赋予它新的生命力,这两者缺一不可,就像车的两个轮子、鸟的两只翅膀。先说“传”,我们讲究“传艺先传德”。青年团排《美猴王》的时候,我就要求演员每天都读《西游记》原著,只有真正理解了“斗战胜佛”的精神内核,才能把角色演活。再说“承”,也就是创新。2023年我们排《昭君行》,在保留秦腔传统板式的基础上,加入了蒙古族长调、电子音效,还融合了歌剧、舞剧的元素,用管钟、马头琴这些乐器重新配乐,中国艺术研究院都夸这是“传统戏曲现代化转型的标杆”。这种创新不是要推翻传统,而是要激活它。就像我在《党的女儿》里演田玉梅,既有传统戏里的身段,又融入了现代戏《柳河湾的新娘》里柳叶的情感表达,让年轻观众看红色题材的戏也能产生共鸣。秦腔既是老祖宗留下的活态文化遗产,也能讲好当下的故事。我们这代人,既要当好传统的“守护人”,让《三滴血》的梆子声永远清亮;也要做好新时代的“摆渡人”,把秦腔带到短视频平台等新地方,让全世界都能听见咱们的“秦声秦韵”。