“喷过农药就不安全”——这句深入人心的担忧,是否总让你在超市货架前徘徊,对“无农药”标签情有独钟?然而现实是,我们餐桌上绝大部分的蔬菜水果,在其生长过程中都曾与农药打过交道。那么,喷了农药的作物真的不能吃吗?我们的食用安全又靠什么来保障?

破除迷思:喷过药≠不安全

农药之于植物,如同药物之于人类。当我们生病时,医生会开处方药,并明确告知剂量和疗程。植物遭遇病虫草害侵袭时,同样需要“治疗”——科学施用农药。

关键在于“遵医嘱”:农业生产中,这个“医嘱”就是农药标签上的使用说明。严格按照规定的剂量、次数、间隔期施用,并在农药降解的安全间隔期之后进行采收,此时农产品中的农药残留绝大部分已降解至安全标准以下。这是经过大量科学试验验证的结论。因此,喷过农药的作物,只要按规操作、适时采收,其安全性是有保障的。

重新认识农药:从“毒药”到“绿色卫士”

农药的形象在公众心中常与剧毒挂钩,但现代农药早已今非昔比。它本质上是高科技、有选择性的绿色投入品:

精准打击:对特定的病、虫、杂草活性极高;

安全保障:对人畜和环境的友好性不断提升;

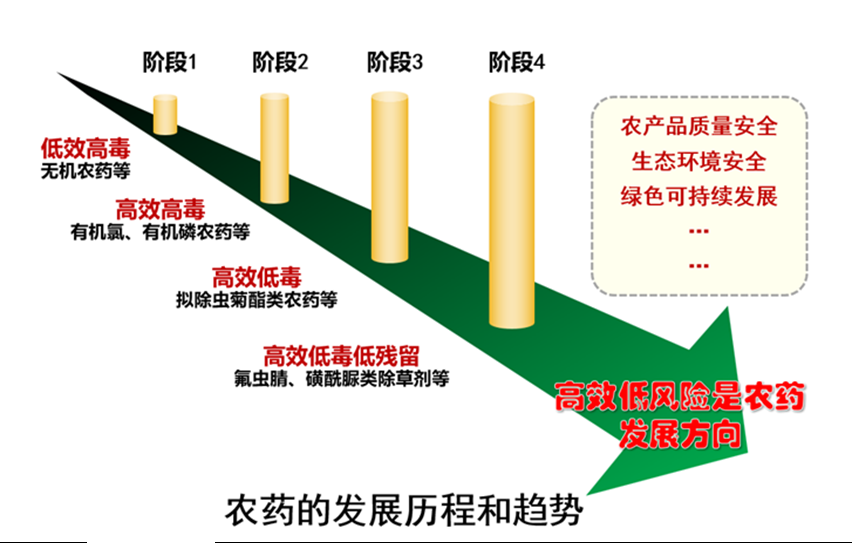

迭代升级:农药发展经历了4个关键阶段:

1.高毒低效(如早期剧毒农药)

2.高毒高效

3.高效低毒

4.高效低毒低残留(当前主流)

如今的目标是高效低风险,将风险严格控制在安全阈值内。它已完全区别于过去如“六六六”、“DDT”等高毒、高残留农药的概念,成为保障粮食安全与农产品稳定供给不可或缺且最经济有效的农业生产资料。

现实之问:我们能否告别农药?

理想很丰满,现实却很骨感。现阶段完全不用农药行不通。原因很直接:

病虫草害无处不在:在现有农业生态中,作物几乎无法避免这些威胁

代价高昂:研究统计表明,若在病虫害爆发时完全不用农药,将导致30~40%的农作物产量损失。这意味着农产品价格飙升,更多人将面临饥饿威胁,粮食安全无从谈起。农药是保障我们食物充足的关键农业投入品。

多重保险:守护“舌尖安全”的科技与制度

如何确保农药使用的安全性?这是一套环环相扣的严密体系:

1.上市前的“安全体检”:

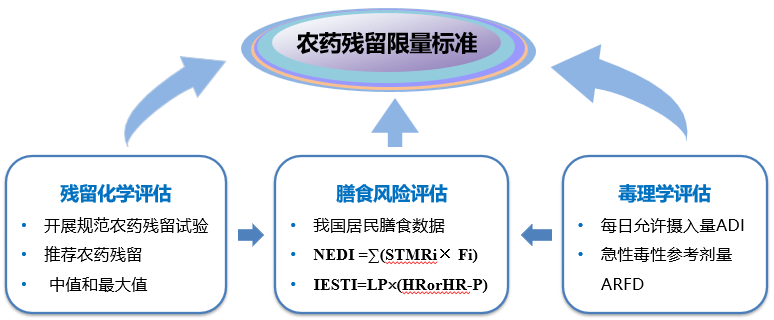

残留试验:模拟最高推荐剂量用药,监测在安全间隔期后采收农产品中农药残留量水平。

风险评估:结合农药毒性数据及人群对该农产品的消费量,科学评估风险,制定出农药残留最大限量标准(MRL)。只有证明农产品膳食风险可控,农药才可能被批准登记生产。

2.环境安全“防火墙”:

必须通过严格的蜂、鸟、鱼、蚕等环境生物安全试验。若某种农药对有益生物或环境构成不可接受风险,即使效果再好,也一票否决,不予登记生产。

3.上市后的“火眼金睛”:

市场监管部门对市场上的农产品进行农药残留抽检。一旦发现超标,意味着生产环节未按标签规范用药,将溯源追责。这种强有力的追溯倒查机制,倒逼农业生产者必须规范、合理使用农药。

从田间到舌尖的安全过程,依靠的是不断进步的农药科技、严谨的科学评估、严格的登记管理、生产者的规范操作以及有力的市场监管。当我们理解了这套保障机制,面对喷过农药的蔬菜水果,便无需恐慌。选择正规渠道购买,认准质量安全标识,认真清洗处理,即可安心享用这份现代农业科技带来的丰盛与健康。科学认知,理性对待,方能吃得安心又放心。