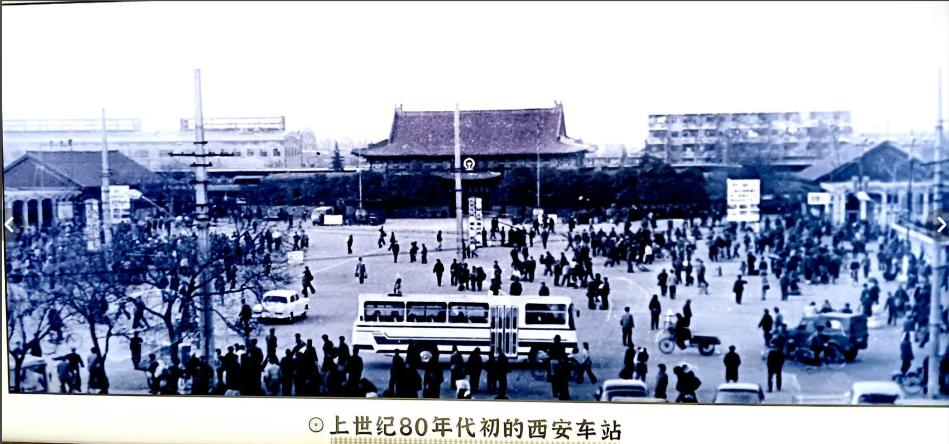

上世纪80年代,人们出行的主要方式是公路客运,而汽车站无疑在公路客运中发挥出无可替代的作用。我的少年时代是在西安火车站周边度过,在这个白天汽笛喧嚣,夜晚火车隆隆的环境中成长,血脉中自然融入交通的音符。听班车发动的轰鸣就能确定时间;听火车进站鸣笛就能辨别风向。车站里见到最多的是操着南腔北调的旅客,执手相望的泪别;车站外听到最多的是:“南来的、北往的、乌鲁木齐香港的,走过路过不要错过”的叫卖。火车站周边最畅销的就是那几家老字号食堂门口大铝盆子里铺满炒蛋的旗花面,最诱人的就是店铺橱柜暖光灯下令人垂涎的烧鸡。这样的环境中成长,最想做的事是出门,最想去的地儿一定是远方。

交通落后的年代,远行游子归期杳杳,人们的交通情结中更多的是乡愁,见到路过的客车就能想起家中盼归的亲人。

春节前,每天早上5点开始,省内各地市老车站狭小暗黑的候车室里就挤满旅客,他们焦急地望着唯一的出口,利用任何松动的空隙向进站口挪移,当检票大门开启,人群提着沉重的行李潮涌入车场,冲刺般奔向各自回家的方向,车站内顷刻间喧嚣一片,班次播报的广播声也被找车、喊人、叫孩子的嘈杂声淹没,几十台车辆启动的声波让车站大院里每一片玻璃都产生强烈的共振。人们纷纷挤到车后爬上梯架,将自己携带的大件递给车顶的装卸工,反复交代着一定要绑好捆结实之类的废话,直至被下面的人催骂后才不舍地下梯。随着一趟趟满载旅客的班车鸣笛出站,车站逐渐恢复片刻安静,只剩下几个没找到车的旅客向服务员哭诉自己错过这趟班车回家有多么艰难。那一辆辆车顶高耸的油布下和车内任意空间堆积的行包中带着人们对家里最朴实的爱心。这样的回乡交响曲每天早上5:30开始在车站内反复循环播放直至天黑......

1982年,还在上小学的我们寒假随母亲回商洛过年。凌晨昏暗的车厢内满载回家过年的喜悦喧闹,进山后反倒安静了。

坑洼的山路上客车起伏颠簸、乘客摇摆不定,人们努力克制晕车作呕的反应;车窗振出绵密的聒噪填满听觉;云雾中班车艰难地盘旋而上,从每一道看似尽头的岭上呼啸而下继续攀爬连绵的群山。经历了12个小时的车程终于到站了,腿脚迟钝的下车后立即被众多亲人热情地包围,舅舅们纷纷抢下沉重的行李,腾出手的母亲第一时间抱着姐妹们喜泣。抢不到行李的姨夫搂着俺哥俩给兜里塞满零食和硬币;表哥们围拢上来悄悄地说一会儿带你们买鞭炮去;姐姐神秘地说晚上带你俩去看电影;爷姥俩微笑地站在远处,待人群恢复平静才走近如释重负地说:“可算是回来咧,走,回家吃饭”。一路上每个人脸上都洋溢着久别重逢的欢乐。老屋团聚,母亲拿出给每个家人购买的礼品分发;女人们翻出平日不舍的荤腥,拿出看家本领将各色盆碗摆满大桌,男人们拿出珍藏多年的老酒,在西安工作不久的大舅也随后赶回家,早已按耐不住加入划拳的“战团”,屋内响起此起彼伏的欢声笑语;爷爷享受着外孙们对自己满屋书法无比崇拜的赞美,姥姥感受着晚辈们的欢乐不觉老泪纵横。那个年代家里亲人虽然都比较贫穷,但姥家浓郁的亲情和乡俗让我们流连忘返。

从年三十开始,母亲与从西安、咸阳返乡的兄弟姐妹们“组队”去探望族内各家长辈。我们则被亲戚们带着挨家去“爬席”,许多至今都没弄明白的亲戚们见面后纷纷热情地发5角或1元的压岁钱,这个寒假我居然收获了几十元的压岁钱,实现了放鞭炮的自由。每次随亲戚去“爬席”,他们不停地在每一盘新上桌的菜碗里抢到最肥美的那一口给我们,席面上那些带着浓郁乡音的人们猜拳行令的间隙,还不忘让我们用普通话翻译他们口中的乡土言辞,肆无忌惮地让我们大口地喝着当年最知名的丁香葡萄酒,然后就在亲人们怀里酩酊大醉,贴心的小姨总是默默地背我回家,次日清晨在密集的鞭炮声中醒来,总能看到房中红火的炭盆,还有被小姨洗净烤干的衣袜整齐地在床头摆放。那些温暖的记忆在我们成长的经历中久久难忘,每次12个小时的返乡路程让这些浓厚的亲情和质朴的乡土更加弥足珍贵。

节后我们乘5:30的头班车回西安,亲人们带着各色土产早早来到车站送行,母亲推让不过只能任凭大家将座椅上下堆满,一番不舍的道别后即将发车,在关门前,舅、哥们像是商量好的,魔术般地提了几只活鸡和十几斤肥肉上车扔下就跑,母亲焦急地责怪着,窗外大姨嘱咐说:孩子正在长身体,你们城里油票紧张,回去用肥肉炼油,炖些鸡肉,给娃补补。站台的灯光下,亲人们举手相送,母亲已是热泪盈眶哽咽难言。这一路我们无言地沉浸在亲情的余温中。

80年代,这个虽物资匮乏但充满人情味的年头,这样迎来送往的感人场面在驿路上的每一个站台不断地上演,人们洒泪别过的不止是亲人、亲情,还有自己美好的青春。多少走出大山的人们一次次返乡带回家的不仅有惊喜和收获,还有生活刻在脸上的年轮和沧桑,但无论生活如何改变,回家过年始终是驿路上最暖的心结,最质朴的情怀。