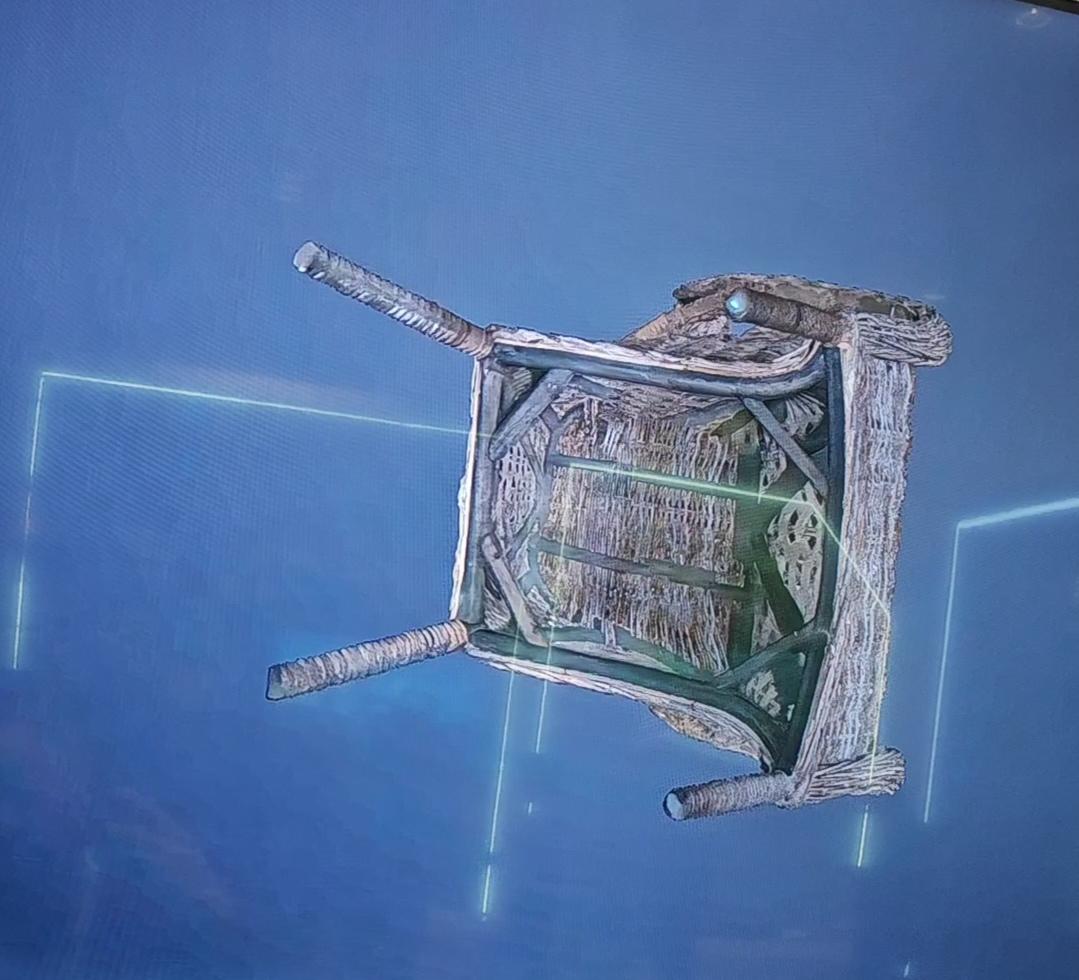

三秦都市报-秦闻讯(记者 文晨)9月17日,在2025年世界互联网大会文化遗产数字化精品展上,非遗展区展台上各种藤条编织的手工艺品吸引着众人的目光。藤条在这里既能制成传统样式的椅子,也能变为现代元素的提包。陕西理工大学开展的国家级非遗“汉中藤编”编织技艺的数字化保护与虚拟创新项目,为非遗如何传承给出了答案。

“我们把汉中藤编作品进行逐一拍照,详细记录它们的编法和花纹,然后对这些藤编作品进行扫描,在建立数字化保护数据库。同时,我们还会将老手艺人的编织过程拍摄下来,利用3D建模技术,模拟藤条‘穿插行进’的过程,生成动画视频,这样方便感兴趣的人跟着学。”陕西理工大学学生王梦瑜说,这种方式解决了此前汉中藤编师徒传授不具系统性、活化推广欠缺实效性等问题,让这项技艺可以实现了数字化保护和活态化传承。

不仅如此,随着市场需求的更新迭代,藤编作品的样式也在不断创新,而一些传统样式的藤编作品由于不受年轻人喜爱,往往会随着老手艺人一同离去。在平衡产品的传统与创新上,这些“数字档案”便发挥了重要作用。

“我们的数据库里已经收录了80多种藤编技法,并且对400多种作品进行了数字建档,之后我们还会不断收录新的作品,这样不仅让技法传承下来,也能通过作品的变化,让大家了解汉中藤编的历史。”王梦瑜介绍,目前他们正在搭建众创平台,将藤编的花纹、骨架等元素上传至平台,大家可以结合自己的灵感进行重组,让非遗传承不断创新。