“本周日就是国际聋人日……”9月26日,走进西安北郊的陕西白手杖服务中心,“70后”手语翻译员陈瑾正与听障人士们交流,双手如蝶般翻飞,将9月28日国际聋人日的活动安排娓娓道来。这一刻,无声胜有声。

她是老师 更是一扇窗

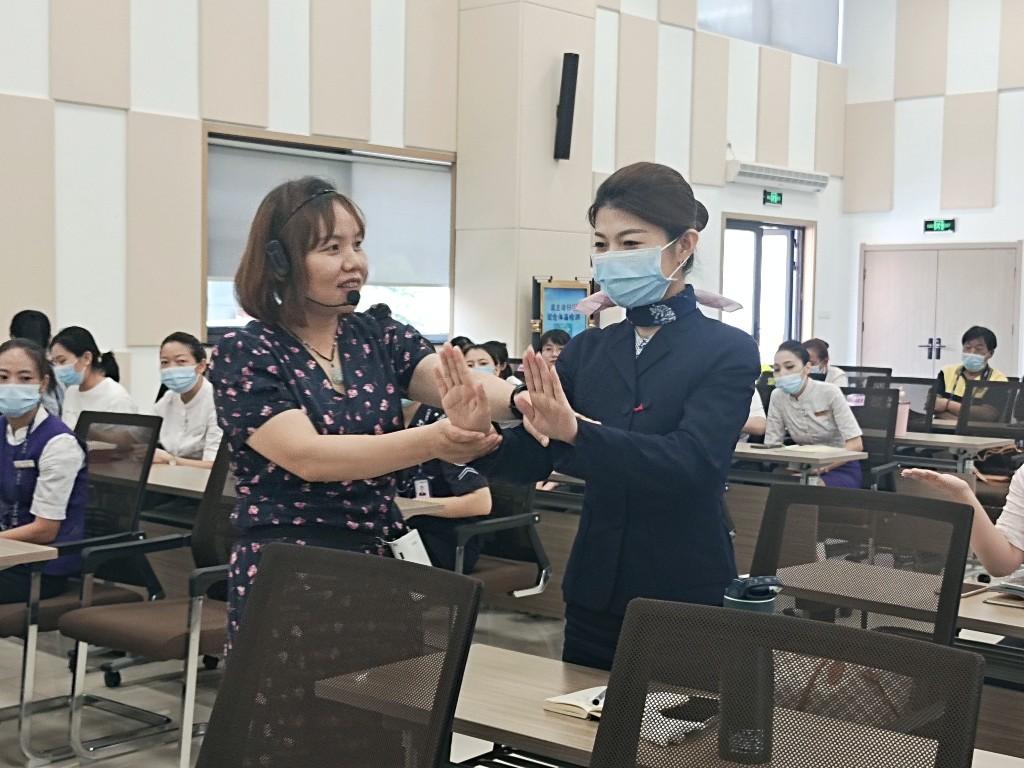

“你好,请问你需要什么帮助?”陈瑾的手势清晰而温柔。这是她每期手语培训的第一课,也是最基础的一句话。然而,并非所有人都愿意张开这扇沟通之门。

王先生因突发性耳聋丧失听力,性格也变得沉默寡言。“写字不行吗?手语太难了。”他一开始总是摇头,甚至想放弃。

陈瑾没有急于教动作,而是先蹲下身,平视着他:“写字是应急,但生活需要聊天、表达情绪。聋人朋友有自己的语言逻辑,比如‘我们去吃饭’,手语表达语序是‘吃饭——我们’。”她一遍遍示范,用眼神鼓励,用耐心等待。

整整三周,每天练习,从一个词到一句话,从生涩到流畅。当王先生主动走上前,用手语完整地说出:“老师,我想学更多。”那一刻,教室里响起热烈的掌声。

“学习手语,作用很大。”听障人士张志新感慨,它不仅是沟通工具,更是通往尊严、自信与归属感的钥匙。

陈瑾的手语之路,始于童年。父亲曾是西安市盲哑学校的一名特殊教育老师,她从小耳濡目染,常与听障孩子一起玩耍、学习。“那时候,我就觉得手语不是‘特殊’的语言,而是他们表达爱、表达需求的方式。”她说。

大学毕业后,她也成为一名特殊教育学校的老师,考取了语文教师资格证书和手语翻译员证书。在完成本职工作的同时,她从未停下助残服务的脚步,近30年投身于残健融合服务工作,累计服务听障人士上万人。

她是桥梁 更是守护者

陈瑾的手,曾在无数重要场合无声舞动——医院诊室、法庭现场、电影院、地铁站、残运会赛场……她架起健全人与听障群体沟通的桥梁。

她是医疗陪诊的“耳朵”,倾听无声的病痛。有一位老人因病住院,无法准确描述症状。陈瑾将病情细致传达给医生,确保治疗方案精准实施。“很多听障人士不敢去医院,怕说不清。我们要做的,就是让他们敢来、能说、被懂。”陈瑾说。

她是婚礼现场的“司仪”,传递指尖的誓言。今年6月,一对听障新人结婚,陈瑾担任“手语司仪”,用双手传递誓言:“我爱你,愿意陪你走过风雨。”新人泪流满面,亲友鼓掌欢呼。这样的婚礼,她已见证上百场。

她是司法程序的“桥梁”,还原沉默的真相。一次,一位听障女性被网友诈骗,对方谎称从国外寄来礼物被海关扣押,需缴纳“罚款”,三次共骗走一万多元。陈瑾通过手语还原案情细节,协助警方立案取证。在司法系统,她累计完成手语翻译数上千次。她说:“他们听不见世界,但他们的诉求必须被听见,他们的权益必须得到保障。”

为了促进融合,她经常奔波于政务大厅、博物馆、高校、银行、医院、地铁等单位,开展手语培训。她教工作人员基础手语,推动无障碍服务落地。“你好”“请坐”“需要帮助吗”,这些简单词汇,成了连接善意的纽带。

作为“365残健融合服务计划”的核心成员,陈瑾和团队负责人惠娜常年组织各类融合活动。每周三开设“残健融合大讲堂”,宣讲政策,普及法律知识,还邀请听障人士登台分享人生经历;每月举办公益观影,她提前用手语讲解影片主要内容,观影后再组织交流;带着听障老人外出旅游“看世界”;还成功帮助一位失联多年的听障女子寻回亲人。在她看来,每一次活动都是听障群体平等参与社会的实践,也是通往尊严与融入的重要一步。

她是“学生” 更是一束光

如果说陈瑾是点灯人,那么成萍就是那束被点亮的光,她爱心接力,也去照亮别人。

成萍幼年因高烧导致听力受损,说话发音不准,在普通学校上学毕业。2023年成萍参加陕西省特殊教育学校的手语培训,认识了给手语培训班授课的陈瑾,当她第一次用手语和陈老师简单地交流,她感受到“被理解”的力量。

“原来我也可以更好地交流!”成萍开始自学手语,研究手语舞蹈的节奏与美感。如今,她是“365无声艺术团”的团长,每周一、三、六带领团队成员排练节目。

“手语不仅是交流,也是艺术。”她自编手语舞《这世界有那么多人》,今年在蒙陕艺术交流展演中夺得第一名。领奖台上,队员们相拥而泣。“那一刻,我们不是‘残缺’的,我们是完整的、被认可的。”成萍用手语激动地表达,“大家找到了自己。”

在成萍的带领下,艺术团登上剧院舞台、校园礼堂,每一次表演,都是对偏见的打破,对生命的礼赞。

在这个即将迎来国际聋人日的秋天,陈瑾、成萍依旧忙碌着。她们的手仍在空中划动,像风拂过湖面,激起一圈圈理解的涟漪。陈瑾说:“我不只是翻译动作,我在翻译情感,翻译尊严,翻译一个更加温暖的世界。”

记者 姬娜