“这张粮票,能换5个馒头。”10月15日,在西安市北院门附近的老房子里,64岁的赵建国小心翼翼地打开一本厚重的文件夹,向前来参观的“00后”大学生小邓展示一张泛黄的陕西通用粮票。

一张粮票,是一顿饭的指望

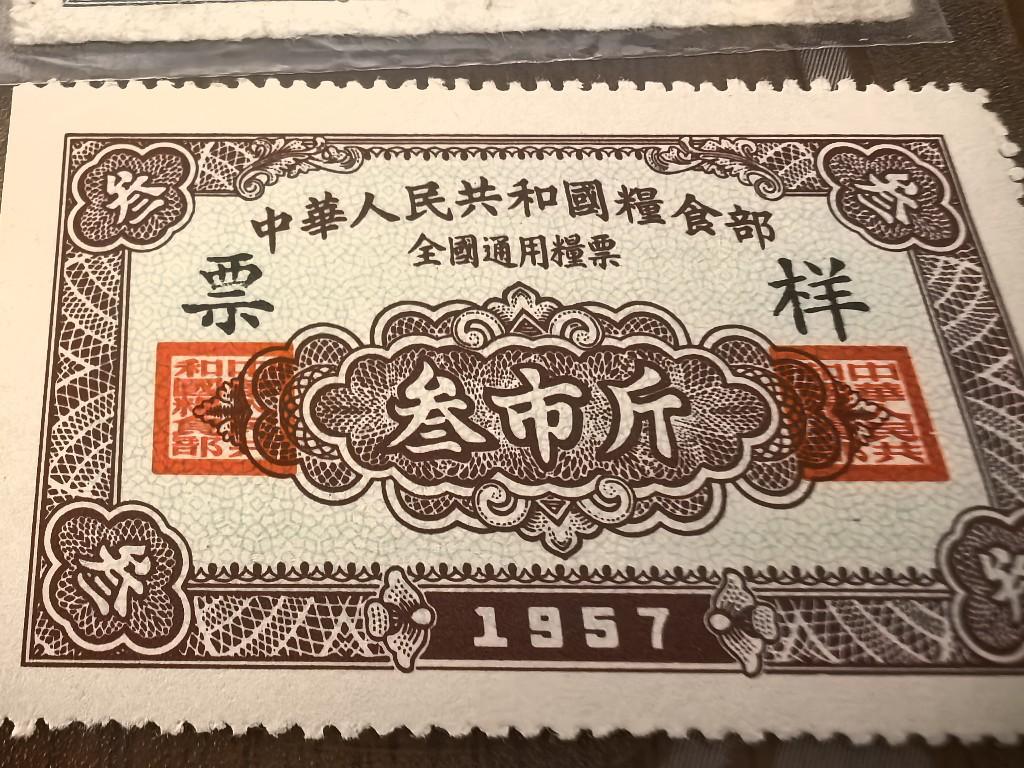

粮票,纸面粗糙,诞生于粮食极度匮乏的特殊时期,却承载着一个时代的重量。

在赵建国家中,这样的粮票有约3万张——从全国通用粮票到各省、市、县乃至乡镇发行的地方粮票,每一张都被他精心封装在塑料护页中,整齐排列于文件夹里,无声诉说着一段关于“吃饭”的历史。

“20世纪50年代到90年代,粮票是人们生活中必不可少的‘硬通货’,有粮票,才有资格花钱买吃的。”赵建国指着票面介绍,陕西省通用粮票从1955年至1987年共发行8套,他全部集齐了,面额有一两、四两、八两等,精确到每一口粮食的配给。

翻开《老西安老票证》册子,几张特殊票券格外引人注目,“西安市婴儿食糖专用票”上印着“一周岁”“二周岁”字样,另一页则是“产妇购糖专用票”。

“糖,在那时候是奢侈品。”赵建国解释道,“政府考虑到产妇补气血、婴儿营养需求,才专门发放限量糖票。”在他看来,这背后是计划经济时代对特殊群体的人性化关照。

还有比较罕见的“华侨特种供应粮票”,专供华侨在指定商店购买大米等物资。“政府为鼓励侨汇,给予特殊待遇。”赵建国说,“这类票发行量少,留存至今的更少。”

一根油条,是一辈子的记忆

“你那会儿是不是吃不饱?”小邓轻声问。

赵建国点点头,目光望向窗外。他读初中时,午饭是一个馒头,配点家里腌的萝卜。有的同学住校一周,只带一袋干馍,就着开水吃。

“我常给儿孙讲一根油条的故事。”赵建国说,上世纪70年代,那粮票买油条,规定“一人一份”,必须本人到场领取。父亲带全家四口去,快轮到时却被告知:“你们家只能领三份。”原来他和熟人打招呼,被误认为对方家人,提前计算过了。父亲不愿让孩子少一根油条,干脆放弃全部份额。

“你看,北京和上海的粮票纸张都很小。”赵建国又拿起一张上海粮票继续介绍道,“那时连纸都金贵,必须节约用。”有的乡镇粮票仅是一张裁剪整齐的白纸,盖着红色公章,连印刷都没有。

记者看到,上世纪50年代的粮票图案简单,几条花纹加面额说明。到了80年代,粮票开始印上名胜古迹、风土人情,设计精美了许多。“这正是生活逐步改善的见证。”赵建国笑道。

三万张票,是留给儿孙的告诫

如今,粮票、布票、肉票、油票等曾主宰百姓日常的票证,早已退出历史舞台,成为收藏市场上的文化符号。

每逢周末,赵建国仍辗转于大唐西市等地,在旧书摊、收藏摊前驻足寻宝。线上,他活跃在各大粮票交流群,与天南地北的藏友品鉴、交换。

“有一张粮票,我看上了整整30年。朋友一直不舍得卖,前年终于出手,我花了几百元买下。”他的言语中满是珍视。

赵建国的收藏始于1992年。身为西安一家粮站职工的他,当时萌生保存记忆的念头,从此踏上长达33年的搜集之路。

“这不是简单的爱好,而是记录历史。”赵建国说,“我想让我的子孙记住:一粥一饭,当思来之不易。”如今生活条件好了,但他始终教育儿孙,宁愿少做一点饭,也不要剩饭剩菜。正因为他亲身经历过“没得吃”的日子,才更懂得“吃得起”的珍贵。

在10月16日世界粮食日前夕,不断有人慕名前来参观。全国火花收藏家协会西安活动中心主任刘诗斌感慨:“从粮票中,我仿佛看到了老百姓从‘吃不饱’到‘吃得饱’再到‘吃得好’的完整变迁。中国人的饭碗牢牢端在自己手上,这背后,是几代人的奋斗。”

“过去买东西,有钱也不行,还得有票。现在动动手指就能叫外卖。”市民孙志昌感叹,这不只是消费方式的改变,更是国家从百废待兴走向繁荣富强的缩影。

这些泛黄的纸片,讲述的不只是饥饿与短缺,更是坚韧与希望。它们是一代人共同的记忆,也是一个民族前行的印记。

正如赵建国所言:“这些粮票是时代的缩影,提醒我们永远珍惜粮食、铭记奋斗。在物质丰裕的今天,唯有回望来时路的艰辛,方能真正懂得——盘中餐,粒粒皆不易;今日饭,饱含昨日泪。”

记者 姬娜 实习生 邓蘶皓