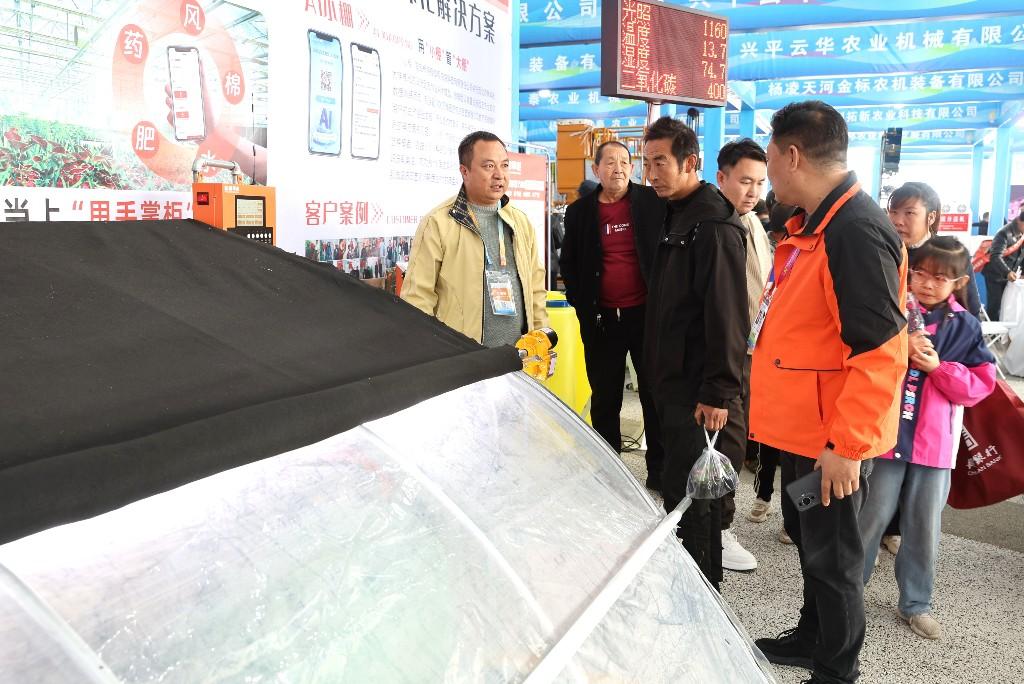

三秦都市报—秦闻讯(记者 马昭)从手机远程控棚的 “指尖操作”,到耐候新材料撑起的装备 “筋骨”,再到智能机器人伸出的高效“手脚”,AI 正以“接地气”的方式重塑农业生产,而这场盛会也不再是单纯的成果展示,已然成为智慧农业技术落地生根的“转化平台”。

“指尖种田”重构田间管理模式

“叮”,杨陵区揉谷镇除张村的王浩掏出手机,屏幕上弹出的 “建议收起保温棉被” 提示格外醒目。他指尖轻点,几公里外家庭农场的温室大棚随即启动,白色棉被缓缓卷升。“以前管大棚得全家上阵,光通风、升降棉被就跑大半天,现在一部手机能管几百个棚,浇水施肥全远程操作。” 种田“老把式”王浩,早已习惯了掌上务农。通过手机远程操控,他除了经营自己的家庭农场,还代管着数百公里之外渭南、延安、商洛等地的百余个大棚。

王浩口中的 “秘诀”,是西北农林科技大学与企业联合研发的 “棚掌柜” 智能物联网系统。在农高会展区现场的模拟大棚内,这套为温室装上 “智慧大脑” 的系统正上演着精准种植的全过程:棚内传感器定时采集一次温湿度、土壤 PH 值等数据,所有信息同步至云端后,AI 算法根据作物品种自动生成管理方案。

“我们收录了 40 多种作物的最优生长数据,构建知识库并开发"小棚"设施园艺专用大模型,农户可以随时提问,并按技术指导提示操作就能实现精准种植。” 系统首席科学家孙先鹏副教授现场演示时,屏幕上正滚动推送着番茄在高湿环境种植时如何预防病害的管理技术要点。

这款已迭代至第四代的系统,背后藏着一段农高会促成的产学研佳话。“2019 年带着初代产品参展时,就被孙教授看中了技术升级潜力。”企业负责人朱晓磊回忆,正是那次相遇,让 “棚掌柜” 融合了科研团队的技术优势与企业的推广经验,针对不同气候区创制出 “风棉水肥药” 五位一体化控制模式。如今,这套系统已在全国23个省份推广 13000 多棚,帮助农户亩均增收 20%。

新材料筑牢农耕 “筋骨手脚”

“看这根杆,零下 30 度到零上 80 度都不变形!”展区内,天津晟华峰科技有限公司总经理孙连宇手持玻璃纤维杆的演示引来阵阵惊叹。

这根看似普通的杆子,重量仅为同规格钢制杆的 1/4,却被业内称为农业装备的 “强韧骨骼”。“北方冬季杆体容易冻裂,南方高湿环境又易锈蚀,这根杆的耐酸碱性能能满足 10 年以上田间使用,正好解决了行业痛点。” 孙连宇说着,拿起一旁的快速连接件,“我们还配套设计了‘轻量化支架杆 + 工具配件’组合方案,农户一个人就能完成组装,作业效率直接提升 40%。以前是按标准生产,现在能根据不同地区的农机需求调整参数,让材料真正适配田间场景。”

如果说新材料是农业装备的 “筋骨”,那智能机器人就是现代农业的 “手脚”。展会现场,酷牛创新的 RoboOX mini 采摘机器人正上演 “摘苹果秀”:机械臂灵活转动,视觉系统快速锁定成熟果实,硅胶抓手轻柔包裹住苹果,平稳放入收纳盒 —— 全程没有损伤一片果皮、一根枝条。

“它能自动区分果实成熟度,采摘效率是人工的 3 倍。”展位负责人的话,让洛川果农陈重阳挪不开眼。“我们摘苹果每天天不亮就下地,中午蹲在地里啃干粮,遇上丰收季更是忙到半夜。”陈重阳指着机器人,“要是有这机器,以后咱就等着拉果子就行!”

农高会成 AI 农业转化“加速器”

展厅外的广场上,沐秦智能的“M200”农业无人车更像“小坦克”,车轮碾过田间小径却不压损作物,细密的水雾从车身均匀喷洒而出。“100 亩葡萄园,10 个人工打药要 3 天,它一个人一台车一天就能干完。” 工作人员操控着设备介绍,这款搭载 AI 导航的无人车能自动规划路线、规避障碍,喷药量精准控制在每亩 0.8 升,既减少 20% 农药浪费,又避免了人工接触农药的风险。

走进农高会的田间展,“新” 意扑面而来。这里没有单纯的展品陈列,而是 AI 农业技术落地的 “实景课堂”。

“以前种金耳,全靠天吃饭、凭经验管理,一年顶多收一茬,现在有了智慧方舱,温度、湿度、二氧化碳浓度全由系统自动调控,一个月就能收一次!”杨凌知君菌业负责人沈道银指着透明舱体里的金耳,向参观者展示“新”种植的魔力。

“我们还和西北农林科技大学联合建立实验室,收集500多种本地食用菌资源,要把‘新’品种的研发牢牢抓在手里,让农户有更多好种可选。”沈道银说。此次参展,更首次亮出“食用菌菌包一体化生产线”,从育种到菌种繁育的全流程“新”技术,让观众直观看到科技如何让传统种植“焕新颜”。

更让人惊叹的是投资 4.6 亿元的智慧农业示范园:“一心五区”的布局里,全环境智能温室里的蔬菜长势喜人,植物工厂的 LED 灯提供精准光照,农业机器人穿梭作业,大数据平台实时更新墒情与作物生长数据 。这里没有 “看新鲜”的展品,只有 AI 农业全产业链的 “真实运转”。第 32 届杨凌农高会早已不是单纯的“展会”,AI 技术从展台已走进田野,变成农户手中的 “增收工具”。