根据陕西省记协关于开展首届“全国十佳新闻工作者”宣传选树活动推荐报送通知的要求,经本单位民主推荐,专家审议,现对推荐参评人员名单、作品进行公示,公示期为2025年9月10日至2025年9月12日(共3个工作日)。

公示期内,任何单位或个人对推荐名单、作品有异议,请以书面形式向本报全媒体指挥中心反映,需附证明材料。

联系人:杨丽

联系电话:82267222

邮箱:Sqzbh325@163.com

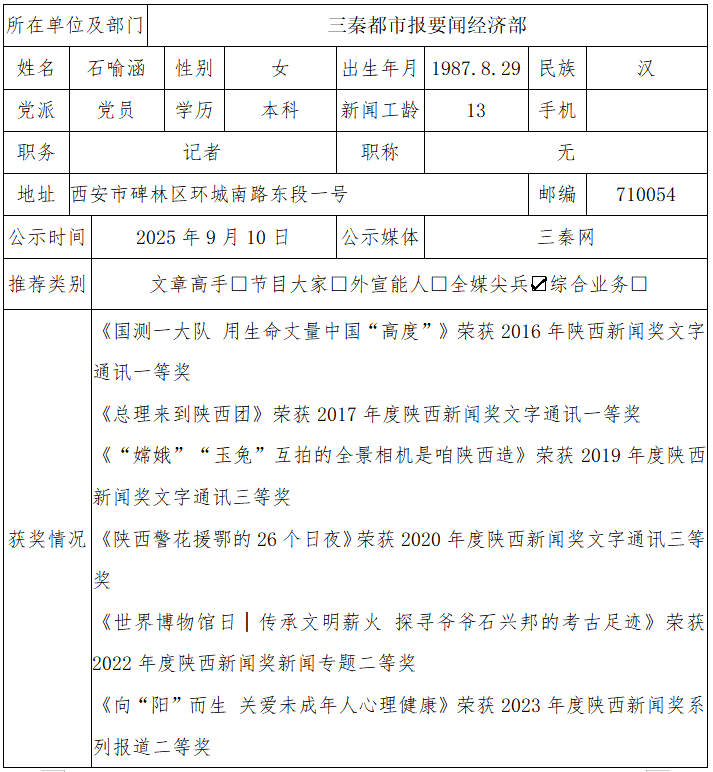

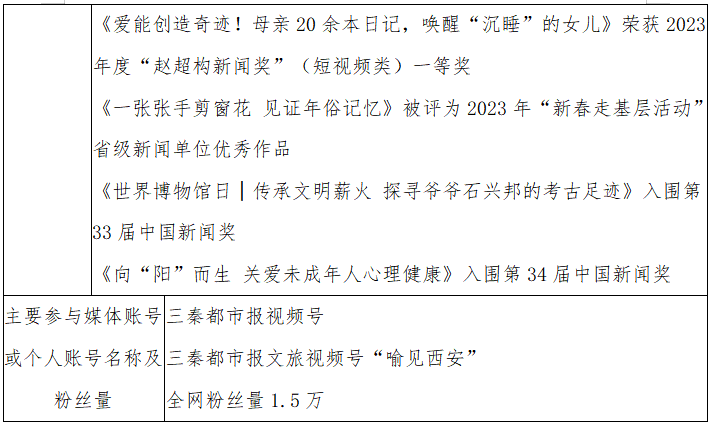

“全国十佳新闻工作者”参选人员推荐表

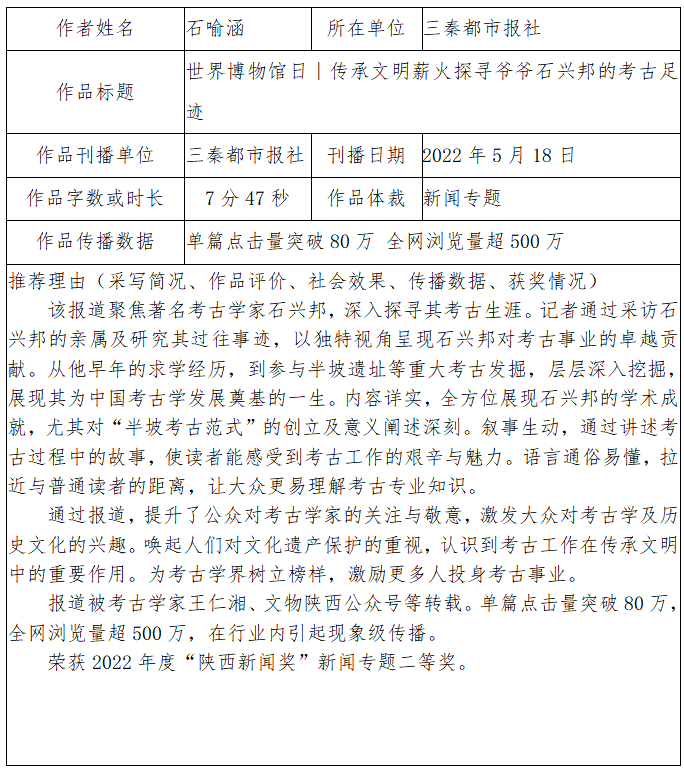

代表作登记表

个人事迹简介

从业以来,始终坚持正确政治方向,牢记新闻工作者的初心使命,勇担责任,既出色完成各类重大时政活动报道,又扎根基层,产出众多“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的优质新闻作品,其稿件多次荣获陕西新闻奖一、二、三等奖以及全国晚报新闻奖一等奖,并入围了第33届、第34届中国新闻奖。

一、深入现场,做事实真相的报道者

作为新闻工作者,我深知必须具备高度的政治觉悟、敏锐的观察力与扎实的知识储备。因此,持续加强政治理论学习,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,通过在实践中学习、在学习中实践,让自身的思想、能力和行动紧跟时代发展与事业进步的步伐,将理论学习成果切实转化为工作动力。

同时,积极践行“四力”,坚信好新闻源于一线走访,只有不怕吃苦、深入实地,才能挖掘到有价值的新闻素材。

2016年,接受了采访国测一大队的任务,当时已有诸多媒体对该团队进行过报道。为实现报道创新,我做了大量准备工作,精心拟定两页纸篇幅的采访提纲,并两次拜访郁期青老人,稿件从初稿近4000字反复修改精炼为千字稿,最终《国测一大队用生命丈量中国“高度”》荣获陕西新闻奖文字通讯一等奖。

2018年5月,三秦都市报连续4天刊登了历经10天、奔赴全省多地采访完成的陕西老字号发展稿件,深刻剖析老字号的现状、困境、传承和创新,引发社会强烈关注,时任西安市委主要领导两次对系列报道作出批示,有力推动了陕西老字号的保护工作。

2020年,两天时间采访全省政法系统唯一一支女警援鄂队伍,采写的《陕西警花援鄂的26个日夜》被中央政法委、省委政法委、法治日报新媒体转载。

此外,从2016年至2024年,我连续8年跟踪报道陕西中学生“提案”上全国两会情况,部分提案推动相关部委出台政策并被编入教育部教材。

二、守正创新,做媒体融合的先行军

当下,新闻宣传正从单纯的“报道新闻”向“参与新闻”演进,对记者的综合素质提出了更高要求。我作为传统媒体出身的记者,也积极向全媒体记者转型,充分运用互联网思维,努力成为集采、写、摄、录、编等多种能力于一身的媒体“多面手”。

自2022年起,三秦都市报视频平台推出《“喻”见西安》短视频节目,我作为主播,全面参与到节目策划、拍摄、剪辑制作等各个环节,以独特视角展现西安古今交融的城市风貌,带火不少小众美食店铺,受到粉丝广泛欢迎,节目至今已发布超百期。

2023年5月1日,我主创的《“五一”国际劳动节看陕西职工“七十二变”》短视频在陕西省总工会、三秦都市报全媒体平台发布,该作品以“劳动的力量,瞬间的转变”为主题,致敬劳动者,被陕西省委主要领导点赞,全网传播量突破110万。

2025年3月,在我国首部古树名木保护条例实施之际,我和同事奔赴延安黄陵、洛南、白水等地,完成了双语传播视频《5000年的古树在等你》的采访制作,该视频被中国外交部发言人海外账号转载。

三、爱岗敬业,做工作态度的坚守者

自入职起,我便秉持着忠于岗位、乐于奉献的精神。2016年3月全国两会召开,作为刚接手政协跑口工作的记者,即便当时怀孕尚不满3个月,我仍主动请缨前往北京报道,以出色的工作成果获得住陕全国政协委员的认可。

2022年9月,我在外出采访时从车上摔下,致使左腿受伤,在强忍疼痛完成采访任务后,才前往医院,最终被诊断为韧带不完全断裂、半月板撕裂。而在术后恢复期,我也没有中断工作,通过电话、视频等方式完成多篇主题稿件,其中《一位“大白”的家书》全网浏览量突破15万+。

2023年11月第七届进博会期间,我突破常规,策划“海陆空”全方位报道,采写《咱老陕的进博故事》系列文字稿件,拍摄《60秒看进博》系列短视频,制作的双语视频《走进博会陕西馆吃肉夹馍去》获中国驻日本大阪总领事点赞转发,提升了陕西文化影响力。